14. Arbeitnehmerrechte

de

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die Joseph-Stiftung ist ein national tätiges Unternehmen. DIe Umsetzung international geltender Regelungen beziehungsweise deutscher Standards im Ausland entfällt daher. Es gilt der Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft mit allen Vorgaben und Regelungen. Ein von der Belegschaft gewählter Betriebsrat fungiert als Partner der Geschäftsführung in allen Fragen der Mitarbeiterrechte und -interessen. Wir benutzen Microsoft Share-Point, um alle Mitarbeiter mit aktuellen Informationen zu versorgen. Im Sharepoint hat jeder Mitarbeiter das Recht, einen Beitrag zu veröffentlichen. Ein Meinungs- und Informationsaustausch findet auch bei den quartalsweise stattfindenden Betriebsversammlungen statt. Alle zwei Jahre führen wir außerdem eine Mitarbeiterbefragung auf der Grundlage der "Great place to work"-Umfrage durch.

2018 wurde ein Betriebliches Vorschlagswesen eingeführt, 2019 eine Projektgruppe zur "Zukunft des Wohnens" ins Leben gerufen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann sich beteiligen und der Beitrag zum Nachhaltigkeitsmanagement spielt in beiden Formaten eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus werden in den zweimal jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprächen mit jedem Beschäftigten Nachhaltigkeitsziele vereinbart und in den operativen Unternehmensalltag eingebunden. Ein Design Thinking Projekt der Auszubildenden und jungen Beschäftigten zum persönlichen Nachhaltigkeitsbeitrag in der individuellen Lebensgestaltung ergänzt das Nachhaltigkeitsmanagement.

Ziel ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen und Kompetenz in die nachhaltige Unternehmensführung einbringen können. Die Mitarbeitergespräche mit dem Nachhaltigkeitsschwerpunkt starten in 2020. Das Vorschlagswesen hat bereits erste Ergebnisse erzielt, und auch in der Projektgruppe "Zukunft des Wohnens" beschäftigen wir uns mit Best Practice aus dem Bereich Wohnungsbau mit dem Ziel der Klimaneutralität. Ein Risiko besteht in der sehr heterogenen persönlichen Einstellung der Beschäftigten und Führungskräfte zum Thema Nachhaltigkeit. Zur Sensibilisierung für das Thema wurden auf der Ebene der Führungskräfte drei Workshops durchgeführt, ein Committment verabschiedet und ein Tableau zur Nachverfolgung des Erreichten vorgestellt. Das Tableau ist mit Kennzahlen in allen Bereichen unterlegt, die ab sofort regelmäßig aktualisiert werden. Im Bereich Personal sind das die Geschlechterverteilung von Frauen und Männern in der obersten Führungsebene, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit aller Beschäftigten nach Jahren und die Übernahmequote der Auszubildenden pro Ausbildungsabschlussjahr.

15. Chancengerechtigkeit

de

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.

Wir achten bei Organisationsabläufen, Routinen und Verfahren, die die Einstellung, den Personaleinsatz und die Entwicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten regeln, auf Chancengleichheit. Zur Beeinflussung der zeitlichen Rahmenbedingungen des Arbeitseinsatzes haben wir durch die Instrumente "Mobiles Arbeiten" und das Angebot zahlreicher Teilzeitmodelle für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesorgt. 2019 haben wir mit 30% der Beschäftigten Zusatzverträge zum Mobilen Arbeiten abgeschlossen und streben für 2020 einen Anteil von über 50% an. Dieser Anteil soll bis 2021 auf 60% erhöht werden. Gemessen an unseren Mitarbeiterkapazitäten haben bereits über 50% unserer Mitarbeitenden eine Teilzeitbeschäftigung. Diese Quote wollen wir stabil halten. Der Frauenanteil in der ersten und zweiten Führungsebene soll weiter ausgebaut werden. Wir liegen aktuell bei 40%.

Neben dem Tariflohn gewährt die Joseph-Stiftung umfangreiche Sozialleistungen wie z.B. die Beihilfeversicherung und die betriebliche Altersversorgung. Wir führen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Ersthelfer-Schulungen und Sehtests durch, unterstützen unsere Mitarbeitenden an den verschiedenen Standorten durch die sogenannte "aktive Pause" mit Bewegung und haben an allen Arbeitsplätzen 2019 eine individuelle Arbeitsplatzberatung durchgeführt mit dem Ziel, Fehleinstellungen und damit Fehlhaltungen am Arbeitsplatz nachhaltig zu korrigieren. Für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben wir einen ausgebildeten Beauftragten, der diese Themen fachlich verantwortet und betreut. Alle bisher gesetzten Ziele in diesem Bereich wurden somit erreicht.

Die individuellen familiären Bedürfnisse berücksichtigen wir durch individuelle Teilzeitmodelle, Elternzeit von bis zu drei Jahren, Beschäftigung in Teilzeit während der Elternzeit, Wechsel von Vollzeit in Teilzeit nach der Elternzeit, Erhöhung der Teilzeitstunden, wenn die Kinder größer geworden sind. Das Unternehmen hat eine Beauftragte für Chancengleichheit; sie berät und unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

16. Qualifizierung

de

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken sieht.

Mit der Digitalisierung und der enorm beschleunigten Halbwertszeit des Wissens hat sich Lernen stark verändert. Das steigende Tempo, mit dem Technologisierung voranschreitet, setzt aber auch die Mitarbeitenden und Nutzer selbst unter Druck. Die Konsequenz aus der enormen Veränderungsgeschwindigkeit ist, dass Mitarbeitende ständig lernbereit sein müssen. Nie veralteten Technologien schneller, nie mussten sich die, die sie bedienen und benutzen, schneller auf Neues einstellen, umdenken und alles wieder neu lernen. Auch die Komplexität des zu erwerbenden Wissens wird zukünftig weiter steigen, weil Routinetätigkeiten zunehmend Computer übernehmen. Eine Grundvoraussetzung, um mit der sich verändernden Arbeitswelt Schritt zu halten, ist aber nicht nur das fachliche und das Anwenderwissen. Gerade auch social skills wie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, Projektmanagement, geistige Beweglichkeit, Lern- und Veränderungsbereitschaft sind wichtiger denn je. Da jeder Mitarbeitende individuelle Aufgaben hat, einen individuellen Wissensstand und sich eigenen Anforderungen gegenüber sieht, brauchen Mitarbeitende zukünftig individuelle Lernmöglichkeiten und passgenaues, arbeitsrelevantes Wissen in kleinen Dosen, das ad hoc verfügbar ist und kontinuierlich während des Arbeitens abgerufen werden kann. Wissen wird am besten verinnerlicht, wenn es besprochen und mit anderen verarbeitet wird. Die Personalentwicklung hat also die Aufgabe, passende Rahmenbedingungen und eine Lernumgebung zu schaffen, die die Lernenden selbst in den Mittelpunkt der Aktivitäten stellt sowie neue Kollaborations- und Lernformate nach dem Muster des „Working Out Loud“ zu entwickeln. Weitere sinnvoll nutzbare Formate sind Blended Learning (eine Kombination aus Onlinelernen und Präsenzveranstaltungen), Videolearning, Barcamps, Open Space Veranstaltungen oder Jam Sessions. Das neue Lernen setzt bei der Selbstverantwortung und -initiative der Lernenden an, aber die strategische Vorgabe und der Impuls im Unternehmen muss gemeinsam mit den Führungskräften erarbeitet werden. Die Führungskräfte werden so zum Lerncoach für ihre Mitarbeitenden, die sie dabei begleiten, das selbstverantwortliche Lernen individuell zielgenau und im Erfahrungsaustausch mit anderen umzusetzen.

Zu Beginn des Jahres 2019 haben wir ein Digitalisierungsprogramm für die Führungskräfte aufgelegt, um die Bereitschaft zur digitalen Transformation im Unternehmen zu beschleunigen. Diesem Programm folgte ein Pilotprojekt zu Digitalem Lernen für Auszubildende, Teamleiter und Kollegen aus den Supportbereichen. Insgesamt 31 Personen nahmen an der Qualifizierung und Nutzung einer E-Learning-Plattform teil. Über diese Multiplikatoren wurde das Thema ins Unternehmen getragen und erfolgreich eingeführt. Bis 2020 sollen alle Mitarbeitenden der Joseph-Stiftung in der Lage sein, operative Fragen und Themen am Arbeitsplatz mit situativem Einsatz digitaler Plattformen und parallelem kollegialem Netzwerken zu lösen, ohne dass dafür Präsenzveranstaltungen (außer für Makler und Bauträger laut Verordnung) notwendig sind. Wir streben für 2020 bei 90% der Belegschaft Skillkompetenzen in digitalen Grundkompetenzen an. Mitarbeitende, die diesen Wandel nicht mehr mitvollziehen können oder wollen erhalten ein Angebot für Altersteilzeit.

Wir bilden jedes Jahr zwischen zwei und fünf junge Menschen in Berufen mit Zukunft aus: Immobilienkaufleute, IT-Kaufleute, Bauzeichner/innen, Technische Systemplaner und Kaufleute für Büromanagement. Um diese junge Zielgruppe, aus der wir auch unseren Nachwuchs rekrutieren, professionell entwickeln zu können, haben wir eine zentrale Ausbildungsleiterin eingeführt, die sich um die Planung der Einsätze im Haus entsprechend der unterschiedlichen Lehrpläne kümmert, den Kontakt zu den Berufsschulen hält, ein Azubiprojekt betreut, die Kooperation mit den Bamberger Unternehmen pflegt, mit denen wir in der Ausbildung zusammenarbeiten, die Austauschaktivitäten mit der Rheinwohnungsbau in Düsseldorf und unseren Unternehmen an anderen Standorten steuert und die monatlichen Treffen und Exkursionen der Azubis organisiert.

Dem Risiko einer alternden Belegschaft begegnen wir mit einem umfangreichen Altersteilzeitkonzept. Ein weiteres Risiko ist der Fachkräftemangel – wir würden einstellen und qualifizieren, bekommen aber keine geeigneten technischen Fachkräfte wie Architekten, Bauleiter und Techniker.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

de

Leistungsindikator GRI SRS-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Für alle Angestellten:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;

ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);

iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;

iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;

v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;

ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);

iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;

iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;

v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.

Die Punkte c-g des Indikators SRS 403-9 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Für alle Angestellten:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;

ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;

iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen;

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;

ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;

iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen.

Die Punkte c-e des Indikators SRS 403-10 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS

-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen:

Für alle Angestellten:

- a.i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen: Keine

- a.ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen: Keine

- a.iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen: Ein Wegeunfall

- a.iv. Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen: Hierzu können auf Grund der niedrigen Fallzahl, keine detaillierten Angaben gemacht werden

- a.v. Anzahl der gearbeiteten Stunden: Die Zahl der im Jahr gearbeiteten Stunden wird noch nicht errechnet. Unser Personalcontrolling wird derzeit grundsätzlich neu erarbeitet.

Leistungsindikator GRI SRS

-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen:

Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/od. Arbeitsplatz jedoch vond der Organisation kontrolliert werden:

- b.i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen: keine

- b.ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen: keine

- b.iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen: Zwei Unfälle, davon ein Wegeunfall

- b.iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen: Hierzu können auf Grund der niedrigen Fallzahl, keine detaillierten Angaben gemacht werden.

- b.v. Anzahl der gearbeiteten Stunden: Die Zahl der im Jahr gearbeiteten Stunden wird noch nicht errechnet. Unser Personalcontrolling wird derzeit grundsätzlich neu erarbeitet

Leistungsindikator GRI SRS

-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen

Für alle Angestellten

- a.i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen: Keine

- a.ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen: Dazu liegen uns keine Daten vor

- a.iii. Die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen: Dazu liegen uns keine Daten vor

Leistungsindikator GRI SRS

-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen

Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren ARbeit und/od. Arbeitsplatz jedoch von der Organisatinkontrolliert werden:

- b.i. Amzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen: Keine

- b.ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen: Dazu liegen keine Daten vor

- b.iii. Die wichtigsten ARten arbeitsbedingter Erkrankungen: Dazu liegen keine Daten vor

Leistungsindikator GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden, folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den Mitarbeitern.

b. Wenn es formelle Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

a. Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes werden im Arbeitsschutzausschuss (ASA) bearbeitet (s.u.).

Gesundheits- und Sicherheitsthemen werden außerdem in einer Vielzahl unterschiedlicher Betriebsvereinbarungen behandelt. Exemplarisch können hierfür die beiden Betriebsvereinbarungen zum Thema Mobbing und Sucht genannt werden.

Mobbing

Mit der Betriebsvereinbarung zum Thema Mobbing setzen wir ein positives Signal für wertschätzenden Umgang und gegen Ausgrenzung. Leistungsthemen sollen fair und kritisch angesprochen werden, dürfen aber keinesfalls in persönliche Abwertungen oder Ausgrenzungen münden. In der BV werden konkrete Ansprechpartner des Betriebsrates und auf Personalseite definiert, die bei Verdachtsfällen oder Übergriffen Gespräche anbieten. Wenn ein Fall auftritt bildet sich die Steuerungsgruppe aus bereits vorab benannten Teilnehmenden, die Schritt für Schritt in einem definierten Prozess die Vorfälle klärt und löst.

Sucht

Aus aktuellem Anlass greifen wir dieses Thema auf und stellen einen Prozess zur Handhabung im Sinne aller Mitarbeitenden und Führungskräfte vor. Als Arbeitgeber nehmen wir unsere Verantwortung und Fürsorgepflicht wahr, zeigen aber auch Konsequenzen auf, wenn Gespräche nicht zum Ziel führen.

b. Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) tagt mindestens einmal vierteljährlich. Mitglieder sind neben zwei Vertretern des Arbeitsgebers, der Betriebsarzt, zwei Sicherheitsbeauftragte, zwei Betriebsräte und die Frachkraft für Arbetissicherheit.

Der Arbeitssicherheitsausschuss soll:

- das Unfallgeschehen im Betrieb analysieren.

- über Maßnahmen und Einrichtungen beraten, um Unfall- und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Â- umgesetzte Maßnahmen in einem Erfahrungsaustausch reflektieren

Â- die Arbeitssicherheitsaufgaben reflektieren

Â- ein Arbeitsschutz- oder Aktionsprogramms erarbeiten

- über sicherheitstechnische Aspekte neuer Arbeitsverfahren oder neuer Arbeitsstoffe beraten

Leistungsindikator GRI SRS-404-1 (siehe G4-LA9): Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus- und Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach:

i. Geschlecht;

ii. Angestelltenkategorie.

Da über die tatsächliche Anzahl der absolvierten Tage und Fortbildungen nur unzureichend ermittelt wird, ob die qualitativen Ziele im Unternehmen, die mit den Schulungen angestrebt wurden, erreicht sind, stellen wir das System von rein quantitaiven Erhebungen auf eine neue Form selbsrtverantwortlichen Lernens um, bei dem die Zeit nicht erhoben wird. Arbeiten und Lernen verschmelzen zunehmend - deshalb macht eine Trennung, auch nur heuristisch, keinen Sinn.

Leistungsindikator GRI SRS-405-1: Diversität

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder der folgenden Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

- a.i. Geschlecht: In der Geschäftsleitung (GL-Runde, ohne GF Töchter) sind 33,3 % der Mitglieder Frauen.

- a.ii. Altersgruppe: Zum Stichtag 04.03.2020 sind 40% der Mitglieder der Geschäftsleitung 30-50 Jahre alt, 60% sind über 50 Jahre.

- b.i. Geschlecht: Zum Stichtag 04.03.2020 sind 51,5% aller Mitarbeitenden der Joseph-Stiftung (ohne die Mitglieder der GL-Runde) Frauen.

- b.ii. Altersgruppe: Am 04.03.2020 sind 17 % der Mitarbeiter der Joseph-Stiftung (ohne Mitglieder der GL-Runde) unter 30 Jahre alt, 49% sind 30-50 Jahre alt und 34% sind über 51 Jahre und älter.

Leistungsindikator GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des Berichtszeitraums.

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf die folgenden Punkte:

i. Von der Organisation geprüfter Vorfall;

ii. Umgesetzte Abhilfepläne;

iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen internen Managementprüfverfahrens bewertet wurden;

iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Es sind keine Diskrimierungsvorfälle bekannt.

17. Menschenrechte

de

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Die Joseph-Stiftung und ihre Geschäftstätigkeit sind regional begrenzt und unterliegen den deutschen Gesetzen. Für unser geschäftliches Handeln bilden die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einen verbindlichen Bezugsrahmen. Wir wählen ausschließlich Partner aus, die sich unseren Werten verpflichtet fühlen und sich an die Grundsätze unserer Geschäftspolitik halten. Aus genannten Gründen sind aus Sicht des Unternehmens keine weiteren Maßnahmen zur Zielerreichung nötig.

In Ausschreibungen und Auftragsschreiben wird die Einhaltung von Mindestlohnregelungen, Inakzeptanz von Kinderarbeit und Schwarzarbeit usw. vertraglich vereinbarter Standard. Bei Produkten, die im Verdacht stehen, mit Hilfe von Kinderarbeit erzeugt worden zu sein, wird auf regionale Produkte ausgewichen, ein Mehrpreis wird in Kauf genommen (z.B. Granitstein). Die Joseph-Stiftung tritt für die Abschaffung jeglicher Form von Kinderarbeit ein. Potentiell negative Auswirkungen im Bezug auf die Lieferkette sind aber nicht bekannt und es wurden entsprechend keine Gegenmaßnahmen ergriffen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

de

Leistungsindikator GRI SRS-412-3: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Investitionsvereinbarungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.

b. Die verwendete Definition für „erhebliche Investitionsvereinbarungen“.

Die Joseph-Stiftung und ihre Geschäftstätigkeit sind regional begrenzt und unterliegen den deutschen Gesetzen: nicht relevant.

Leistungsindikator GRI SRS-412-1: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde, aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Joseph-Stiftung und ihre Geschäftstätigkeit sind regional begrenzt und unterliegen den deutschen Gesetzen: nicht relevant.

Leistungsindikator GRI SRS-414-1: Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden.

Die Joseph-Stiftung und ihre Geschäftstätigkeit sind regional begrenzt und unterliegen den deutschen Gesetzen: nicht relevant.

Leistungsindikator GRI SRS-414-2: Soziale Auswirkungen in der Lieferkette

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft wurden.

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden.

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden.

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie Gründe für diese Entscheidung.

Die Joseph-Stiftung und ihre Geschäftstätigkeit sind regional begrenzt und unterliegen den deutschen Gesetzen: nicht relevant.

18. Gemeinwesen

de

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten ausübt.

- Mitarbeiter der Joseph-Stiftung können pro Kalenderjahr einen Tag Arbeit im Rahmen eines „social day“ ableisten.

- In mehreren Wohnquartieren der Joseph-Stiftung sind Gemeinschaftsräume eingerichtet, die von Mietern und Nachbarn der Umgebung genutzt werden können. Zu ehrenamtlichen, offenen und gesellschaftlich unterstützenden Nutzungen sind die Räumlichkeiten kostenfrei buchbar. Für private Veranstaltungen ist ein geringer Unkostenbeitrag zu zahlen.

- Unterstützung von CarSharing-Verein durch kostenlose Bereitstellung von Stellplätzen.

- Bereitstellung von Freiräumen für urbane Selbsternteflächen.

- Kostenlose Bereitstellung von Büro- oder Treffpunkträumen in verschiedenen Wohnanlagen für Beratungsstellen, Senioren- und Kirchenkreistreffen.

- Mit dem Wohnmodell „In der Heimat wohnen“ bietet die Joseph-Stiftung in Kooperation mit dem Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V. selbstbestimmtes generationengerechtes Wohnen an mehreren Standorten in Ober- und Mittelfranken. Im Fokus stehen dabei nicht nur ältere Menschen, auch junge und alte behinderte Menschen sowie Alleinerziehende profitieren von dem Angebot des barrierefreien Wohnraums und einem professionellen Quartiersmanagement. Gesteuert und unterstützt wird das Quartiersmanagement vom Referat Wohnen und Soziales der Joseph-Stiftung.

- Kleiderkammer Fürth: Die Joseph-Stiftung stellt mietfrei Räume zur Verfügung.

- Referat Wohnen und Soziales: Vertreten im Kompetenzteam „Flucht und Migration“ bei der Erzdiözese Bamberg e.V.

- 46% unseres Wohnungsbestands sind für Personengruppen, die sich am regulären Wohnungsmarkt, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht adäpquat versorgen können. Dazu zählen insbesondere Familien, Senioren, Menschen mit Einschränkungen und Alleinerziehende.

Wir investieren außerdem jährlich mindestens 450.000 Euro in soziale und ökologische Projekte. Dies gehört zu unserem Stiftungsauftrag und wird fortlaufend controlled.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

de

Leistungsindikator GRI SRS-201-1: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden:

i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse;

ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und Investitionen auf kommunaler Ebene;

iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten wirtschaftlichen Werts“.

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien, die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden, genannt werden.

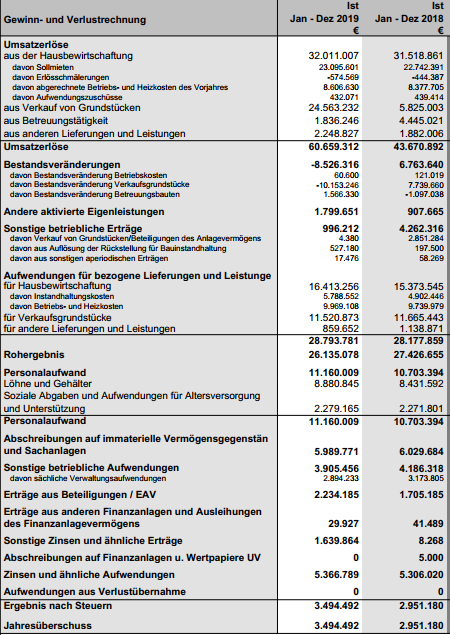

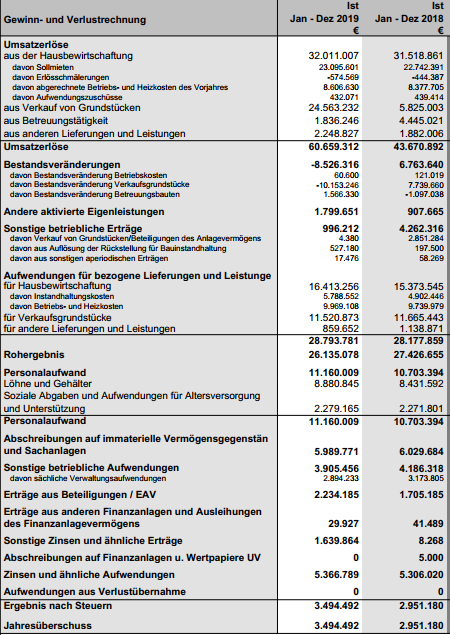

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung - Stand: März 2020

Die Beiträge zum Gemeinwesen beziehen sich auf den unbürokratischen Abbau von Hürden, dem zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten und Flächen. Eine Berechnung von entgangenen Mietkosten kann nicht erhoben werden.

19. Politische Einflussnahme

de

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern differenziert offengelegt werden.

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden (Geld- und Sachspenden) in 2019 betrugen insgesamt 176.062,59 €. Mitgliedsbeiträge wurden z.B. an den VdW, Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen e.V. bezahlt, außerdem an den KSD, den katholischen Siedlungsdienst e.V., in dem kirchliche Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen sind, an die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken oder an die Energie-Region Nürnberg e.V. und andere. Die Joseph-Stiftung nimmt keine Einträge in Lobobbylisten vor und beteiligt sich nicht bei der Planung von Gesetzesvorhaben. Etwaige Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren werden ausschließlich durch wohnungswirtschaftliche Verbände getätigt.

Für die Joseph-Stiftung gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland.

Relevante Gesetzgebungsverfahren sind besonders im Zivilrecht, hier speziell im Miet- WEG und Kaufrecht, sowie im öffentlichen Recht, und hier insbesondere Bau- und Bauplanungsrecht, im Arbeitsrecht und im Kostenrecht anzutreffen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

de

Leistungsindikator GRI SRS-415-1: Parteispenden

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und Empfänger/Begünstigtem.

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen geschätzt wurde.

Es wurde keine monetären oder Sach-Zuwendungen an Parteien getätigt.

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

de

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.

Welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption existieren:

Interne Richtlinien und Betriebsvereinbarung Compliance

Wie sie geprüft werden:

Interne Prüfung durch Compliance-Beauftragten sowie Extern durch Wirtschaftsprüfung

Welche Ergebnisse hierzu vorliegen:

Ergebnisse in Prüfberichten mit Vorlage beim Vorstand sowie auf Anfrage bei Wirtschaftsprüfung

Wie Führungskräfte und Beschäftigte für dieses Thema sensibilisiert werden:

Es existieren Compliance und Corporate Governance Richtlinien die verpflichtend an alle Mitarbeiter kommuniziert wurden. Die Kenntnisnahme wurde durch eine elektronische Bestätigung eingeholt und dokumentiert. Die Compliance Richtlinie wurde zudem als Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat abgeschlossen und ebenfalls kommuniziert.

In welchem Maße bisherige Ziele erreicht wurden:

Die Einhaltung der Richtlinien und Vorgaben wird durch die Interne Revision in rollierenden

Prüfzyklen geprüft.

Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, Geschäftsbeziehungen, Produkten, DL ergeben und die wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben:

Das Hauptrisiko besteht im direkten Bauträgergeschäft und der damit verbundenen Vergabe von Dienstleistungsaufträgen. Ebenfalls besteht ein größeres Risiko im Bereich der Rechnungskontrolle und -freigabe. Die Risiken werden durch regelmäßige Überprüfung durch interne und externe Kontrollorgane sowie einer klaren Vergabe- und Kontrollrichtlinie minimiert. Zudem ist auch die Vergabe von Mietwohnungen Korrputionsanfällig.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

de

Leistungsindikator GRI SRS-205-1: Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden.

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der Risikobewertung ermittelt wurden.

a. 7 Betriebsstätten, 7 Geprüft, 100%,

b. Risiken bei der Auftragsvergabe, regelmäßige Prüfung durch Revision

Leistungsindikator GRI SRS-205-3: Korruptionsvorfälle

Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen berichten:

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle.

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden.

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser Verfahren.

a. 2019 keine Fälle von Korruption

b. 2019 keine Fälle von Korrpution

c. kein Vorfälle

d. eine Haftstrafe

Leistungsindikator GRI SRS-419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar:

i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder;

ii. Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen;

iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.

b. Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze Erklärung über diese Tatsache aus.

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen auferlegt wurden.

ai. 0,00 EUR

aii. 0,00 EUR

aiii. keine bekannt