14. Arbeitnehmerrechte

de

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Köln mit insgesamt 13.807 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ende 2020 (konsolidierte Betrachtung) sind sich die Gesellschaften des Stadtwerke Köln Konzerns ihrer sozialen Verantwortung bewusst und engagieren sich als faire und attraktive Arbeitgeber über das gesetzliche Maß hinaus. Dabei ist die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen für die Arbeitnehmenden und die enge Zusammenarbeit mit den Betriebsräten ebenso selbstverständlich wie die Achtung der tarifvertraglichen Vereinbarungen. Verbindliche Normen für alle Arbeitnehmenden liegen darüber hinaus in einer Vielzahl von Betriebsvereinbarungen der Konzerngesellschaften vor. Darüberhinausgehende Konzernziele liegen nicht vor.

Die Unternehmen der Stadtwerke Köln sind in Deutschland tätig, daher gelten in Bezug auf die Arbeitnehmenden Gesetze und Standards von Bund und Land. Die Umsetzung von deutschen Standards im Ausland ist für die Geschäftstätigkeit nicht relevant. Mit Blick auf Arbeitnehmerrechte sind keine besonderen Risiken bekannt.

Die Unternehmensleitbilder der Gesellschaften stellen die mündigen Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und zielen auf ein offenes Miteinander, eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit im Rahmen eines angenehmen Betriebsklimas und einer positiven Führungskultur. Ergänzt werden die Unternehmensleitlinien durch Führungsleitlinien, welche die wesentlichen Grundsätze und Werte konkretisieren. Die Leitlinien gelten für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte. Basierend auf den darin enthaltenen Werten verfolgen alle Gesellschaften das Ziel, Personalprozesse und Personalpolitik so auszurichten, dass die Belegschaft die demographische Vielfalt des Geschäftsumfeldes widerspiegelt und dass sie allen Mitarbeitenden gleiche Chancen bieten und sie motivieren, ihr Potenzial zum Nutzen der Gesellschaft einzubringen.

Zur Verankerung von Nachhaltigkeit in den Belegschaften der Stadtwerke Köln Gesellschaften und zur Einbindung der Mitarbeitenden im Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen, sind in den einzelnen Gesellschaften verschiedene Maßnahmen und Programme ins Leben gerufen worden. Bei der NetCologne wurde 2019 ein Nachhaltigkeitsteam mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen gebildet, welches in regelmäßigen Austauschterminen Maßnahmen verabschiedet und umsetzt. So wird bspw. seit 2020 verschiedenstes Büromaterial (von Kopierpapier bis zu Textmarkern) über nachhaltige Lieferanten in Pfandboxen bezogen. Ein anderes Projekt der Mitarbeitereinbindung ist das „Urban Gardening“, bei dem auf dem Gelände der RheinEnergie-Hauptverwaltung auf Initiative von drei Mitarbeiterinnen ein Mitarbeitergarten entstanden ist. Hier kümmern sich 21 Hobbygärtnerinnen und -gärtner der RheinEnergie um die Bepflanzung der Hochbeete und die Pflege und Ernte von Obst und Gemüse. Was als Pilotprojekt startete, ist mittlerweile ein gut laufendes Geschäftsmodell, bei dem die drei Initiatorinnen von „RheinKlima“ ganzheitliche Konzepte für grüne, nachhaltige und resiliente Infrastrukturen entwickeln. Vertreter der Stadt Köln und der Wohnungswirtschaft haben das Pilotprojekt am Parkgürtel bereits besucht, um sich über das Konzept zu informieren und für die Gestaltung bestehender und künftiger Bauvorhaben inspirieren zu lassen.

Im Rahmen der „SWK 2030“-Strategie ist darüber hinaus unter dem Handlungsfeld Mitarbeiterverantwortung das konzernweite Ziel „Mitarbeiterprogramm „100 Schritte““ festgelegt werden. Das hier verfolgte Ziel ist, die wertvollen Kenntnisse und Ideen der Belegschaften zu nutzen und die Mitarbeitenden gezielt durch ein Programm zu mobilisieren und so den Nachhaltigkeitsgedanken in den Unternehmen stärker zu verankern. Das Konzept „100 Schritte“ sieht vor, dass jede Gesellschaft Quantität und Qualität der Schritte sowie den jeweiligen internen Prozess zu deren Definition und Umsetzung eigenständig bestimmt. Beispiel KVB: Das Unternehmen setzt für die Umsetzung des „100-Schritte“-Programms auf ihr Ideenmanagement, Bereits vor dem Start des „100-Schritte“-Programms hatten rund 40 % der jährlich eingereichten Vorschläge auch einen Bezug zur Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgerufen, Vorschläge zu machen, wenn sie im Unternehmen etwas verbessern möchten und werden zugleich motiviert, auch die Ansätze der Nachhaltigkeit zu reflektieren.

Aus der Geschäftstätigkeit resultierende Risiken auf die Arbeitnehmerrechte konnten nicht identifiziert werden und sind daher im Risikomanagementbericht des Berichtsjahres nicht enthalten.

15. Chancengerechtigkeit

de

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.

Um Chancengerechtigkeit, Antidiskriminierung und Vielfalt zu gewährleisten, haben die Unternehmen ihre Personalprozesse und Personalpolitik so ausgerichtet, dass die Belegschaften die demografische Vielfalt des Geschäftsumfeldes widerspiegeln und dass sie allen Mitarbeitenden gleiche Chancen bieten und diese motivieren, ihr Potenzial einzubringen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Unternehmen der Stadtwerke Köln haben sich 2015 der „Charta der Vielfalt“ verpflichtet und setzen sich für Anerkennung, Wertschätzung, Einbeziehung und Respekt in der deutschen Unternehmenskultur ein. Darüber hinaus hat die AVG Köln das Thema Vielfalt 2020 in ihrem Unternehmensleitbild verankert.

Im Rahmen einer modernen und nachhaltigen Personalpolitik zählt konsequenterweise auch die Gewährleistung von Chancengleichheit durch die Förderung von Frauen in Führungspositionen sowie die grundsätzliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

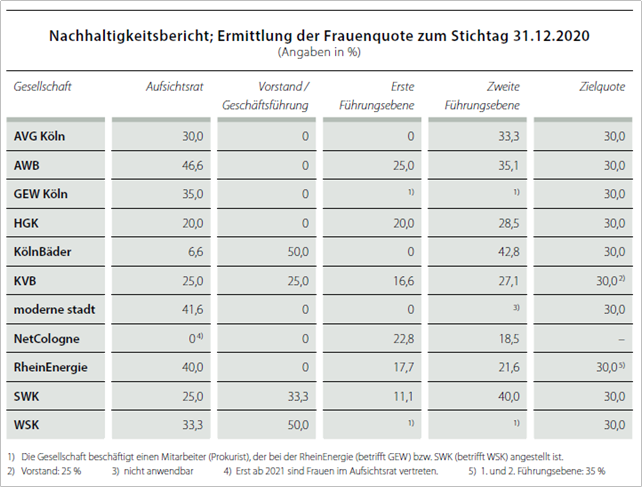

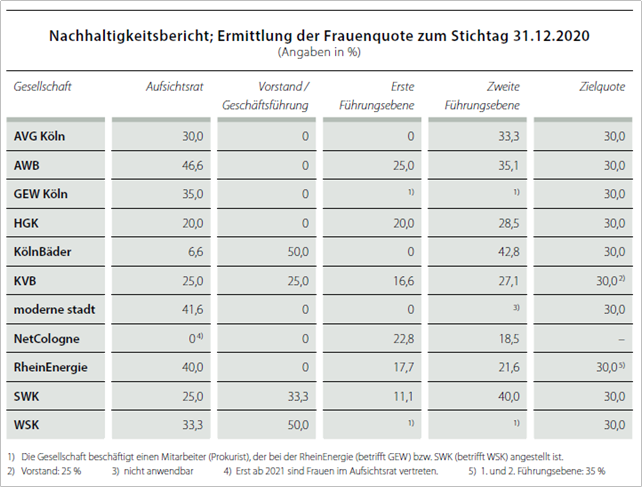

Zur Förderung von Frauen in Führungspositionen haben die Gesellschaften des Stadtwerke Köln Konzerns im Jahr 2015 als Ziel für die Besetzung der 1. und 2. Führungsebene einheitlich einen Frauenanteil von 30 %, im Falle der RheinEnergie von 35 %, beschlossen. In den Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführungen der Gesellschaften soll die Frauenquote ebenfalls einheitlich auf die Zielquote von 30 % angehoben werden, mit Ausnahme des KVB-Vorstands, hier liegt die Zielquote bei 25 %. Der Frauenanteil im oberen Managementbereich entwickelt sich sehr positiv, wohingegen bei allen Unternehmen weiterhin Handlungsbedarf auf der 1. Führungsebene besteht. Auf der 2. Führungsebene ist ebenfalls ein positiver Trend zu verzeichnen. Die aktuelle Verteilung des Frauenanteils in den Unternehmen der Stadtwerke Köln ist in der untenstehenden Grafik dargestellt.

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden verschiedene Angebote seitens der SWK-Unternehmen gemacht:

- Homeoffice

- Jobsharing

- Familien-, Ferien- oder Notfallbetreuung

- Homecare / Elderly Care

- eine betriebliche Kindertagesstätte (U3)

- Eltern-Kind-Büros

- Teilzeit-Modell

Die Qualität der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik bei den SWK-Unternehmen ist nachvollziehbar, dafür einige Beispiele: RheinEnergie, KVB und KölnBäder sind seit Jahren nach dem Managementinstrument berufundfamilie auditiert. Die RheinEnergie wurde durch die Initiative Total E-Quality ausgezeichnet, NetCologne gehörte zu den Siegern des „Great Place to Work“-Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber und die AVG Köln absolvierte das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Eine angemessene Bezahlung der Mitarbeitenden gemäß den geltenden Tarifverträgen ist selbstverständlich.

Weitere Informationen zur Chancengleichheit erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2020 (S. 77-78) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/Nachhaltigkeit/Einzeln_Gesellschaften/01_SWK_Nachhaltigkeitsbericht_2020_gesamt-sept21.pdf

16. Qualifizierung

de

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken sieht.

Die Konzerngesellschaften setzen sich mit den Folgen des demographischen Wandels auseinander und sind sich der Bedeutung lebenslangen Lernens und der persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten bewusst. Die Definition konkreter Zielsetzungen mit Blick auf die Qualifizierung und Förderung der Mitarbeitenden obliegt den Konzerngesellschaften.

Die Stadtwerke Köln setzen auf die Ausbildung junger Menschen und sprechen schon seit Jahren junge Menschen gezielt an, um sie für die Berufe etwa im IT- oder technischen Bereich zu begeistern, sie über ihre Ausbildungsangebote zu informieren und Hilfestellung bei der Berufsorientierung zu bieten. Dabei beschränkt sich die Ausbildung nicht allein auf die Vermittlung von Fachwissen, vielmehr sollen die Auszubildenden durch die Übernahme sozialer Verantwortung im beruflichen Alltag auch praktische Erfahrungen sammeln.

Die SWK-Unternehmen investieren in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden. Sie bieten vielfältige Weiterbildungs- und Trainee-Programme, fördern berufsbegleitende Studiengänge oder bieten spezielle Programme oder Workshops für die Entwicklung von Führungskräften an. Dass diese Angebote durch die Mitarbeitenden gut angenommen werden, sieht man am Beispiel der AWB, bei der im Jahr 2020 63 % der Beschäftigten eine Weiterbildungsmaßnahme über mindestens einen Arbeitstag in Anspruch genommen haben. Darüber hinaus gibt es eine Förderung speziell für junge Frauen im Rahmen von Cross-Mentoring-Programmen, die teilweise bereits seit 2013 in den Unternehmen durchgeführt werden.

Das Bemühen der Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns um attraktive und sichere Arbeitsplätze macht sich bezahlt: Mehr als zwei Drittel der Mitarbeitenden sind seit mehr als sechs Jahren bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt und tragen mit ihrem Wissen, ihrer Professionalität und Erfahrungsreichtum zum unternehmerischen Erfolg ihres Unternehmens bei.

Aus der Geschäftstätigkeit resultierende Risiken auf die Arbeitnehmerrechte konnten nicht identifiziert werden und sind daher im Risikomanagementbericht des Berichtsjahres nicht enthalten.

Weitere Informationen zur Qualifizierung erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2020 (S. 76-78) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/Nachhaltigkeit/Einzeln_Gesellschaften/01_SWK_Nachhaltigkeitsbericht_2020_gesamt-sept21.pdf

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

de

Leistungsindikator GRI SRS-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Für alle Angestellten:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;

ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);

iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;

iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;

v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen;

ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);

iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen;

iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;

v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.

Die Punkte c-g des Indikators SRS 403-9 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Für alle Angestellten:

i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;

ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;

iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen;

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;

ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;

iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen.

Die Punkte c-e des Indikators SRS 403-10 können Sie entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle freiwillig berichten.

Auf der Ebene des Stadtwerke Köln Konzerns werden Informationen zu diesen Fragestellungen nicht als Gesamtstatistik ausgewertet und veröffentlicht (Wesentlichkeit).

Alle Gesellschaften des Stadtwerke Köln Konzerns unterhalten ein internes Berichtswesen zu Unfällen und haben Arbeitsschutzausschüsse eingerichtet, in denen eine regelmäßige Berichterstattung zu allen Unfällen erfolgt.

Die übrigen Informationen (Berufskrankheitsrate, Rate der Arbeitsausfalltage, Abwesenheitsrate und arbeitsbedingte Todesfälle) werden von den Personalabteilungen erhoben und den Stakeholdern (z.B. den Betriebsräten) berichtet.

Leistungsindikator GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden, folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den Mitarbeitern.

b. Wenn es formelle Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Alle Mitarbeitenden der SWK-Gesellschaften sollen vor Gefahren geschützt werden, die bei der Arbeit oder durch die Arbeit entstehen können. Dies zu gewährleisten ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch unabhängiges Unternehmensziel mit höchster Priorität, denn gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Es ist die Aufgabe der Unternehmensleitungen und der mit den Aufgaben der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beauftragten Mitarbeitenden, die Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu beurteilen, geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen, zu informieren, für gefährliche Arbeitsbereiche und Arbeitssituationen Vorkehrungen zu treffen und eine arbeitsmedizinische Vorsorge sicherzustellen.

Themen mit Bezug zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind selbstverständlich Teil des Dialogs mit der Arbeitnehmervertretung. Es sind keine formellen Vereinbarungen mit Gewerkschaften bekannt, die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte explizit berücksichtigen. Jedoch bestehen Betriebsvereinbarungen, welche Regelungen bezüglich der Themen Gesundheit und Sicherheit enthalten.

Leistungsindikator GRI SRS-404-1 (siehe G4-LA9): Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus- und Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach:

i. Geschlecht;

ii. Angestelltenkategorie.

Dieser Indikator wird in den Konzerngesellschaften nicht abgefragt (Wesentlichkeit).

Leistungsindikator GRI SRS-405-1: Diversität

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder der folgenden Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Ein wichtiger Teil des Diversity-Managements in den Gesellschaften ist die Förderung der Chancen von Frauen, insbesondere in Führungspositionen. Um dies zu erreichen, haben die Gesellschaften des Stadtwerke Köln Konzerns als Ziel für die Besetzung der 1. und 2. Führungsebene einheitlich einen Frauenanteil von 30 %, im Falle der RheinEnergie von 35 %, beschlossen. In den Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführungen der Gesellschaften soll die Frauenquote ebenfalls einheitlich auf die Zielquote von 30 % angehoben werden, die des KVB-Vorstands auf 25 %.

Die Gesellschaften haben nur bedingt Einfluss auf den Frauenanteil in den Aufsichtsräten, denn der Aufsichtsrat wird bei mitbestimmten Gesellschaften vom Rat der Stadt Köln und der Arbeitnehmervertretung des jeweiligen Unternehmens besetzt.

Weitere Informationen zur Qualifizierung erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2020 (S. 75-79) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/Nachhaltigkeit/Einzeln_Gesellschaften/01_SWK_Nachhaltigkeitsbericht_2020_gesamt-sept21.pdf Leistungsindikator GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des Berichtszeitraums.

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf die folgenden Punkte:

i. Von der Organisation geprüfter Vorfall;

ii. Umgesetzte Abhilfepläne;

iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen internen Managementprüfverfahrens bewertet wurden;

iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Es sind gemäß des Compliance-Berichts 2020 keine Diskriminierungsvorfälle in den Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns bekannt geworden.

17. Menschenrechte

de

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

In unseren heutigen globalisierten Wertschöpfungsketten sind die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und damit die Absicherung von grundlegenden Menschenrechten für alle SWK-Unternehmen von größter Bedeutung. Dieser Anspruch gilt auch für die Lieferanten und Produzenten von extern beschafften Waren und Dienstleistungen. Aus diesem Grund nehmen die Unternehmen soweit möglich und sinnvoll direkt oder indirekt Einfluss auf nachhaltigkeitsrelevante Sachverhalte entlang der Lieferkette.

Aufgrund der vorrangig regionalen Wertschöpfungsketten und der hohen deutschen Standards, sind mit dem Themenbereich der Menschenrechte derzeit keine konzernweiten Zielsetzungen verknüpft, die hier berichtet werden können (Wesentlichkeit). Die Risiken für menschenrechtliche Auswirkungen in den vorgelagerten Lieferketten wurden konzernweit bisher nicht geprüft.

(Für weitere Informationen, siehe Kriterium 4: Tiefe der Wertschöpfungskette)

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

de

Leistungsindikator GRI SRS-412-3: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Investitionsvereinbarungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.

b. Die verwendete Definition für „erhebliche Investitionsvereinbarungen“.

Für das Jahr 2020 liegen keine Angaben hierzu vor, da dieser Indikator nicht Gegenstand konzernweiter Erhebungen war (Wesentlichkeit).

Aufgrund der vornehmlich regionalen Tätigkeit in Deutschland wird davon ausgegangen, dass eventuelle Investitionsvereinbarungen und -verträge aufgrund der nationalen und Landesgesetzgebung weder zusätzliche Menschenrechtsklauseln noch eine separate Überprüfung erfordern.

Leistungsindikator GRI SRS-412-1: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde, aufgeschlüsselt nach Ländern.

Dieser Indikator ist nicht Gegenstand konzernweiter Erhebungen (Wesentlichkeit).

Aufgrund der vornehmlich regionalen Tätigkeit in Deutschland wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der Gesetzgebung auf nationaler und Landesebene keine weitere Prüfung erforderlich macht.

Leistungsindikator GRI SRS-414-1: Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden.

Für das Jahr 2020 liegen keine Angaben hierzu vor, da dieser Indikator aufgrund der regionalen Geschäftstätigkeit in Deutschland nicht Gegenstand konzernweiter Erhebungen war (Wesentlichkeit).

Leistungsindikator GRI SRS-414-2: Soziale Auswirkungen in der Lieferkette

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft wurden.

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden.

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden.

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie Gründe für diese Entscheidung.

Für das Jahr 2020 liegen keine Angaben hierzu vor, da dieser Indikator nicht Gegenstand konzernweiter Erhebungen war (Wesentlichkeit).

18. Gemeinwesen

de

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die Unternehmen der Stadtwerke Köln verstehen sich als Teil einer lebendigen Stadt und unterstützen das Gemeinwesen über ihre eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus durch Leistungen im sozialen und kulturellen Umfeld, in der (ökologischen) Bildungsarbeit oder für den Sport. Die Stadtwerke Köln möchten mit ihrem Einsatz für die Gemeinschaft Beiträge für die soziale Gestaltung der Zukunft leisten, für eine lebenswerte Stadt und für eine attraktive Freizeit und hohe Lebensqualität. Diesem Anspruch entsprechen sie in unterschiedlichen konkreten Projekten.

Bereits seit Jahren unterstützen die drei RheinEnergie Stiftungen mit ihren Förderprogrammen Projekte im wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich in Köln und in der rheinischen Region, wobei Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt des Stiftungsengagements stehen. Die drei Stiftungen verfügen zusammen über ein Stiftungskapital von rund 57 Mio. €, aus dessen Erlösen die Förderungen für gemeinnützige Zwecke vorgenommen werden. Im Jahr 2020 fördern die RheinEnergieStiftungen insgesamt 86 Projekte im sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Bereich, mit Fördergeldern in Höhe von 1,789 Mio. €.

Darüber hinaus unterstützt die RheinEnergie viele kleine und große Events in Köln und der Region durch Sponsoring. Wenngleich durch die Corona-Pandemie eingeschränkt, wurden im Berichtsjahr zahlreiche große und kleine Veranstaltungen und Vereine unterstützt. Mit der Sponsoring-Plattform RheinStart fördert die RheinEnergie Ideen für Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte, die von Vereinen, Bildungseinrichtungen und gemeinwohlorientierten Initiativen aus Köln und der Region eingereicht werden. Über das Förderprogramm werden zweimal jährlich 30.000 € vergeben, wobei eine Projektidee maximal 3.000 € erhält. 2020 wurden so 23 Projekte gefördert. Des Weiteren bieten die Unternehmen der Stadtwerke Köln zielgruppengerechte pädagogische Beratungen, Umweltbildungsaktionen und Besichtigungsmöglichkeiten von Betriebsstätten für die Bürgerinnen und Bürger Kölns an. Üblicherweise ist vor allem das Bildungsteam der AWB im gesamten Kölner Stadtgebiet unterwegs, führt Beratungen/Aktionen und Betriebshofführungen durch. 2020 wurde der Fokus auf digitale Angebote gesetzt.

Weitere Informationen zum Gemeinwesen erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2020 (S. 82-85) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/Nachhaltigkeit/Einzeln_Gesellschaften/01_SWK_Nachhaltigkeitsbericht_2020_gesamt-sept21.pdf

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

de

Leistungsindikator GRI SRS-201-1: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden:

i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse;

ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und Investitionen auf kommunaler Ebene;

iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten wirtschaftlichen Werts“.

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien, die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden, genannt werden.

Informationen zur Geschäftstätigkeit in den Gesellschaften finden sich im jeweils aktuellen Geschäftsbericht. Die Gewinn- und Verlustrechnung auf der Ebene des Stadtwerke Köln Konzerns befindet sich im Geschäftsbericht 2020 auf S. 59 unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/gb/2020/pdf/barrierefreie_pdfs/01_SWK_GB_2020_SWK_gesamt_bf.pdf

19. Politische Einflussnahme

de

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern differenziert offengelegt werden.

Die Stadtwerke Köln GmbH begleitet die Beratung von Rechtsänderungen gemeinsam mit den Konzerngesellschaften.

Dies erfolgt zum einen über die Fachverbände auf nationaler und europäischer Ebene, denen die SWK-Unternehmen angehören und die ihre Mitgliedsunternehmen bei der Vertretung von gemeinsamen Interessen unterstützen.

Zum anderen beobachten die Stabsstelle „Politik und Aufgaben im öffentlichen Interesse“ der Stadtwerke Köln GmbH die politischen Entwicklungen auf deutscher und europäischer Ebene. Sie bündelt die sparten- und ordnungspolitischen Interessen der Stadtwerke Köln und ihrer Konzerngesellschaften – zum Beispiel in den Sektoren Wasser, Energie, Verkehr, Abfall – und vertritt sie gegenüber Verwaltung und Politik auf nationaler und europäischer Ebene. Dies geschieht insbesondere durch die Bereitstellung von Informationen an Entscheidungsträger über die praktischen Auswirkungen vorgesehener Regelungen auf die Konzerngesellschaften.

Dabei sind die Rahmenbedingungen mit Bezug zur Daseinsvorsorge von besonderer Relevanz, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Energie, Mobilität und Entsorgung. So ist beispielsweise für die Konzerngesellschaft RheinEnergie die Weiterentwicklung des gesetzlichen Rahmens des Energierechts bedeutsam, da sich Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzesunmittelbar auf ihre Aktivitäten auswirken.

Die Stadtwerke Köln sind seit 2016 im Transparenzregister der Europäischen Union registriert. Parteispenden oder sonstige Zuwendungen auf deutscher und europäischer Ebene hat die Stadtwerke Köln GmbH nicht geleistet.

Weitere Informationen über wesentliche Verbandsmitgliedschaften der SWK-Unternehmen erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2020 (S. 87) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/_media/Nachhaltigkeit/Einzeln_Gesellschaften/01_SWK_Nachhaltigkeitsbericht_2020_gesamt-sept21.pdf

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

de

Leistungsindikator GRI SRS-415-1: Parteispenden

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und Empfänger/Begünstigtem.

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen geschätzt wurde.

Parteispenden hat die Stadtwerke Köln GmbH im Berichtsjahr 2020 nicht geleistet.

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

de

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.

Grundlegend für eine gute Unternehmensführung sowie eine integrierte Unternehmensentwicklung und -steuerung ist das gesetzestreue und korrekte Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies wird bei den Stadtwerken Köln durch ein System von ethischen und rechtlichen Standards sowie organisatorischen Kontrollmechanismen gewährleistet.

Integraler Bestandteil dieses Monitoring- und Kontrollsystems ist der Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der Stadt Köln. Dieser Kodex definiert Standards zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den kommunalen Unternehmen der Stadt Köln, um eine gute Unternehmensführung zu gewährleisten.

Zu den Forderungen des PCGK an die Unternehmensführung gehören unter anderem auch die Einrichtung interner Kontrollsysteme, etwa ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling sowie ein wirksames Revisionskontrollsystem – Kontrollsysteme, über die die Konzerngesellschaften seit langem verfügen.

Um Unternehmensrisiken frühzeitig zu erfassen, zu identifizieren, zu analysieren und außerdem innerhalb der Unternehmen zu kommunizieren, geht der Stadtwerke Köln Konzern systematisch vor. Die SWK GmbH hat gemeinsam mit den Konzernunternehmen der SWK ein konzernweites Compliance-Management-System (CMS) für ausgewählte Compliance-Bereiche mit Konzernbezug geschaffen. Die Bestimmung der ausgewählten Bereiche für das Compliance-Management erfolgte auf Grundlage einer Risikoanalyse und erfasst die unternehmerischen Betätigungen, bei denen ein Regelverstoß zu besonders hohen materiellen oder immateriellen Schäden führen kann oder strafrechtlich relevant ist. Diese sind:

- allgemeine Korruptionsrisiken,

- Umgang mit Amtsträgern,

- Spenden / Sponsoring,

- Konflikte zwischen privaten und unternehmerischen Interessen,

- Vergabeverfahren,

- Datenschutz,

- kartell- und wettbewerbsrechtliche Risiken,

- Steuerangelegenheiten, soweit die SWK als Organträger betroffen ist.

Ziel des Compliance-Managements ist es, durch geeignete juristische und organisatorische Maßnahmen die Entstehung von Compliance-Verstößen soweit wie möglich zu verhindern. Das Compliance-Management-System umfasst die Einhaltung der für das unternehmerische Handeln relevanten gesetzlichen und unternehmensinternen Regelungen. Das CMS enthält grundlegende Verhaltensanforderungen zur Beachtung der betrieblichen und gesetzlichen Vorschriften, wobei die Bekämpfung von Korruption einen hohen Stellenwert hat.

Ergänzt werden die Richtlinien und Basisregelungen des CMS durch weitere organisatorische Maßnahmen. Zu den Kernelementen der Compliance-Organisation des Stadtwerke Köln Konzerns gehören:

- ein Compliance-Berichtswesen,

- die Einrichtung eines Hinweismanagementsystems,

- die Einsetzung eines externen Ombudsmanns,

- die Einrichtung von Compliance-Komitees,

- die Benennung von Compliance-Beauftragten.

Der Compliance-Beauftragte berichtet an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der SWK GmbH. Ebenso berichten die Compliance-Beauftragten der Konzernunternehmen jeweils an die Unternehmensleitung und den Aufsichtsrat des Unternehmens. Die Unternehmensleitungen erstellen ihrerseits jeweils einen Compliance-Bericht an die Geschäftsführung der SWK GmbH in ihrer Funktion als Holding.

Über Werte, Regelungen, Prozesse und Organisation des CMS informiert ein Compliance-Leitfaden, der gemeinsam mit weiteren Informationen zu Compliance und Formularen für die tägliche Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet abrufbar ist. Auf den Internetseiten der Konzerngesellschaften wird auf die Person und die Aufgaben des Ombudsmanns hingewiesen.

Weitere Informationen zum gesetz- und richtlinienkonformen Verhalten erhalten Sie Geschäftsbericht 2020 (S. 46) unter:

https://www.stadtwerkekoeln.de/fileadmin/gb/2020/pdf/barrierefreie_pdfs/01_SWK_GB_2020_SWK_gesamt_bf.pdf

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

de

Leistungsindikator GRI SRS-205-1: Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden.

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der Risikobewertung ermittelt wurden.

a.) Alle Konzernunternehmen (100 %) wurden auf untenstehende Risiken geprüft, darunter sind auch Korruptionsrisiken (vgl. Abschnitt b dieser Frage).

b.) Die Risikobereiche, die im Rahmen der Risikobewertung ermittelt wurden, umfassen:

- allgemeine Korruptionsrisiken,

- Umgang mit Amtsträgern,

- Spenden / Sponsoring,

- Konflikte zwischen privaten und unternehmerischen Interessen,

- Vergabeverfahren,

- Datenschutz,

- kartell- und wettbewerbsrechtliche Risiken,

- Steuerangelegenheiten, soweit die SWK als Organträger betroffen ist.

Leistungsindikator GRI SRS-205-3: Korruptionsvorfälle

Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen berichten:

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle.

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden.

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser Verfahren.

Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße gegen Compliance-Vorschriften festgestellt.

Leistungsindikator GRI SRS-419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar:

i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder;

ii. Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen;

iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.

b. Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze Erklärung über diese Tatsache aus.

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre Sanktionen auferlegt wurden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße gegen Compliance-Vorschriften festgestellt.