Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Engagiertes Vorhaben: CO2-Neutralität bis 2030

Die klimapolitischen Zielvorgaben entwickeln sich rasant, die eigenen Ansprüche sind hoch. Aus diesen beiden Parametern leitet sich das Klimaziel des Flughafens München ab: Ab 2030 wird der Airport CO2 -neutral betrieben – als erster deutscher Flughafen überhaupt. Dazu senkt der Flughafen München Konzern die ihm direkt zurechenbaren Treibhausgasemissionen durch technische Maßnahmen um mindestens 60 Prozent. Die restlichen 40 Prozent sind durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen, vorzugsweise in der Region. Dieses im Dezember 2016 beschlossene Klimaziel ist noch einmal deutlich ambitionierter als das davor angestrebte CO2-neutrale Wachstum bis 2020. Dafür investiert die Flughafen München GmbH mit 150 Millionen Euro bis 2030.

Nächster Schritt: »Net Zero Carbon«

Der Verband der Europäischen Flughäfen (ACI Europe) verfolgt ein neues Klimaschutzziel im Rahmen einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Über 200 europäische Flughäfen haben sich zur »Net-Zero-Carbon-Initiative« bekannt, der Flughafen München gehört zu den Erstunterzeichnern. Ziel ist es, die selbst beeinflussbaren CO2-Emissionen beim Betrieb eines Flughafens spätestens bis zum Jahr 2050 auf netto null abzusenken. Dabei liegt der größte Schwerpunkt auf Maßnahmen, die Emissionen erst gar nicht entstehen lassen, also beispielsweise durch Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Darüber hinaus sollen mit »Removal«-Verfahren nicht vermeidbare restliche CO2-Emissionen wieder aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden.

Nächster Schritt: »Net Zero Carbon«

Der Verband der Europäischen Flughäfen (ACI Europe) verfolgt ein neues Klimaschutzziel im Rahmen einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Über 200 europäische Flughäfen haben sich zur »Net-Zero-Carbon-Initiative« bekannt, der Flughafen München gehört zu den Erstunterzeichnern. Ziel ist es, die selbst beeinflussbaren CO2-Emissionen beim Betrieb eines Flughafens spätestens bis zum Jahr 2050 auf netto null abzusenken. Dabei liegt der größte Schwerpunkt auf Maßnahmen, die Emissionen erst gar nicht entstehen lassen, also beispielsweise durch Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Darüber hinaus sollen mit »Removal«-Verfahren nicht vermeidbare restliche CO2-Emissionen wieder aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden.

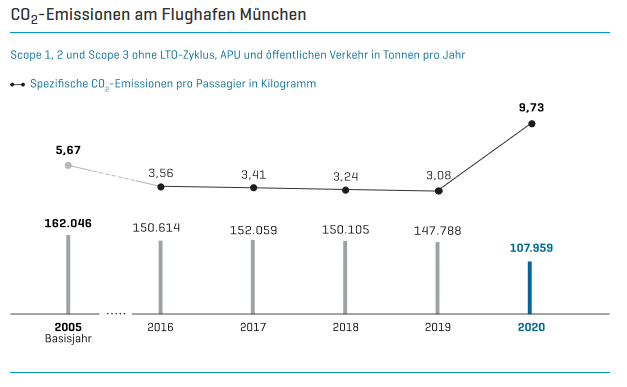

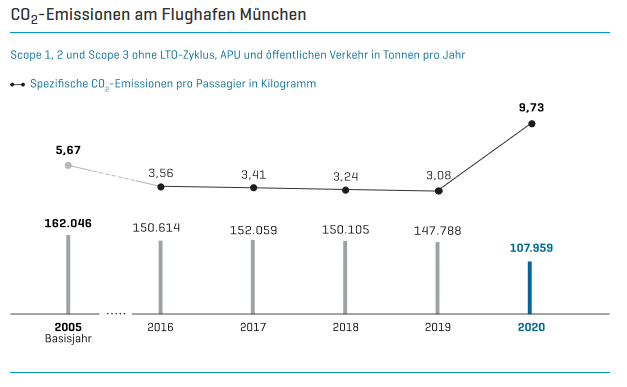

Absoluter CO2-Ausstoß wegen Pandemie auf niedrigem Niveau

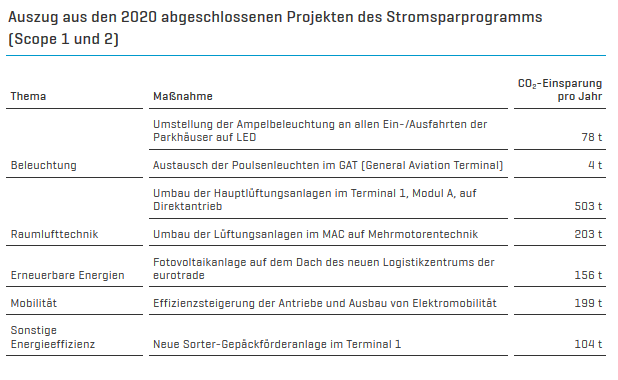

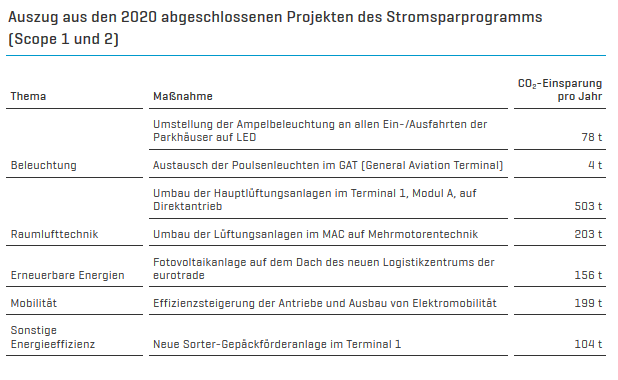

Die stark rückläufigen Passagierzahlen und die zeitweise Schließung des Terminals 1 und des Terminal 2-Satelliten im Zuge der Corona-Pandemie führten zu einem deutlichen Rückgang der CO2-Emissionen auf 80.473 Tonnen im Berichtsjahr 2020. Dieser Effekt ist allerdings nicht von Dauer und die Emissionen werden spätestens durch die Wiederaufnahme des Regelbetriebs wieder deutlich ansteigen. Deshalb liegt der Fokus der Berichterstattung in diesem Jahr nicht auf einem Vergleich der CO2-Emissionen mit den Vorjahren, sondern auf den technischen Maßnahmen zur gezielten Reduktion der CO2-Emissionen. 2020 hat die Flughafen München GmbH rund 1,2 Millionen Euro investiert, um den Treibhausgas-Ausstoß durch 20 Einzelmaßnahmen langfristig um 2.373 Tonnen zu reduzieren. Ohne die insgesamt 294 Einzelmaßnahmen wäre der CO2-Ausstoß des Münchner Flughafens um mehr als circa 50.300 Tonnen CO2 pro Jahr wesentlich höher, als er faktisch ist. Auch bei der flughafenspezifischen Kennzahl »CO2-Emissionen pro Passagier« machte sich der Einfluss der Corona-Pandemie bemerkbar: Sie stieg das erste Mal seit ihrer Einführung deutlich an. Denn der Energiebedarf der Flughafeninfrastruktur hängt größtenteils nicht von der Zahl der Fluggäste ab. Für die Beleuchtung, Heizung oder Kühlung und Belüftung der Gebäude wird immer Energie benötigt. Gleichzeitig ist aus Sicherheitsgründen in den Abend- und Nachtstunden permanent die Landebahnbefeuerung an, egal wie viele Flugzeuge gerade starten oder landen.

Footprint: komplexe Rechenaufgabe

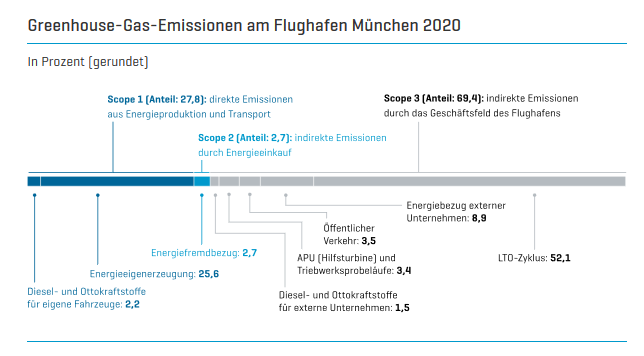

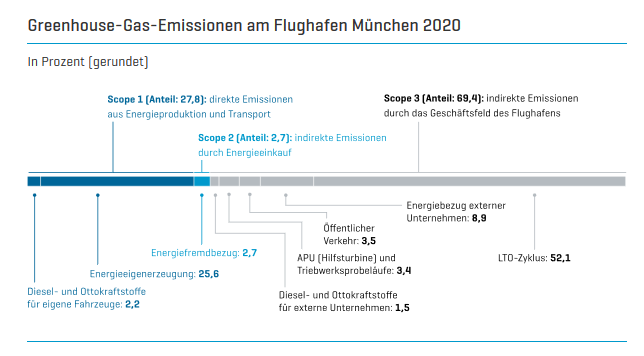

Der Betrieb einer internationalen Infrastrukturanlage bringt Emissionen verschiedenster Verursacher mit sich. Alle fließen in die Bilanzierung des Treibhausgas-Ausstoßes eines Flughafens mit ein, allen voran mit dem größten Anteil die Emissionen des Flugverkehrs im Landing-and-Take-off-Zyklus (LTO-Zyklus: landende und startende Flugzeuge bis zu einer Höhe von 3.000 Fuß). Als Grundlage für die vergleichbare Erfassung aller Emissionen dient der CO2-Footprint. Er gliedert den Treibhausgas-Ausstoß, der einem Flughafen zugerechnet wird, nach dem internationalen Standard »Greenhouse Gas Protocol« in drei unterschiedliche Quellen (Scopes).

Scope 1 und Scope 2

Blockheizkraftwerk arbeitet hocheffizient

Mit seinem Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt der Flughafen mehr als die Hälfte des Strombedarfs mit Erdgas. Allein die Abwärme daraus deckt fast den gesamten Bedarf an Heizwärme und Klimakälte ab – ohne zusätzlichen Energieeinsatz. Die restliche Heizwärme bezieht der Flughafen bei der Fernwärmeversorgung Freising. 50 Prozent der zugekauften Fernwärme wiederum – also etwa 14 Gigawattstunden (GWh) – kommen von einem Biomasse-Heizkraftwerk in Zolling, was den CO2-Ausstoß um weitere rund 3.000 Tonnen pro Jahr senkt. Gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme im Mix der Bundesrepublik Deutschland werden so pro Jahr 40.000 Tonnen CO2 eingespart. Der übrige erzeugte Strom des BHKW fließt an Unternehmen des Flughafen-Campus, sodass weniger als ein Drittel des auf dem Flughafen-Campus verbrauchten Stroms von externen Netzbetreibern kommt. Insgesamt haben sich die Emissionen aus dem Fremdbezug von Strom und Fernwärme seit 2005 um circa 25 Prozent verringert. Betrachtet man nur den Flughafen München Konzern allein, haben sie sich sogar fast halbiert. Dies liegt zum einen an den neuen effizienteren Aggregaten zur Kraft-Wärme-Kopplung, zum anderen an Einsparungen im Stromverbrauch.

LED-Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch

Footprint: komplexe Rechenaufgabe

Der Betrieb einer internationalen Infrastrukturanlage bringt Emissionen verschiedenster Verursacher mit sich. Alle fließen in die Bilanzierung des Treibhausgas-Ausstoßes eines Flughafens mit ein, allen voran mit dem größten Anteil die Emissionen des Flugverkehrs im Landing-and-Take-off-Zyklus (LTO-Zyklus: landende und startende Flugzeuge bis zu einer Höhe von 3.000 Fuß). Als Grundlage für die vergleichbare Erfassung aller Emissionen dient der CO2-Footprint. Er gliedert den Treibhausgas-Ausstoß, der einem Flughafen zugerechnet wird, nach dem internationalen Standard »Greenhouse Gas Protocol« in drei unterschiedliche Quellen (Scopes).

Scope 1 und Scope 2

Blockheizkraftwerk arbeitet hocheffizient

Mit seinem Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt der Flughafen mehr als die Hälfte des Strombedarfs mit Erdgas. Allein die Abwärme daraus deckt fast den gesamten Bedarf an Heizwärme und Klimakälte ab – ohne zusätzlichen Energieeinsatz. Die restliche Heizwärme bezieht der Flughafen bei der Fernwärmeversorgung Freising. 50 Prozent der zugekauften Fernwärme wiederum – also etwa 14 Gigawattstunden (GWh) – kommen von einem Biomasse-Heizkraftwerk in Zolling, was den CO2-Ausstoß um weitere rund 3.000 Tonnen pro Jahr senkt. Gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme im Mix der Bundesrepublik Deutschland werden so pro Jahr 40.000 Tonnen CO2 eingespart. Der übrige erzeugte Strom des BHKW fließt an Unternehmen des Flughafen-Campus, sodass weniger als ein Drittel des auf dem Flughafen-Campus verbrauchten Stroms von externen Netzbetreibern kommt. Insgesamt haben sich die Emissionen aus dem Fremdbezug von Strom und Fernwärme seit 2005 um circa 25 Prozent verringert. Betrachtet man nur den Flughafen München Konzern allein, haben sie sich sogar fast halbiert. Dies liegt zum einen an den neuen effizienteren Aggregaten zur Kraft-Wärme-Kopplung, zum anderen an Einsparungen im Stromverbrauch.

LED-Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch

Der Münchner Flughafen hat bereits die gesamte Vorfeldbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Alle Maßnahmen im Bereich Beleuchtung ergeben Einsparungen in Höhe von rund 16.800 Tonnen CO2. Bis 2022 wird die gesamte Außenbeleuchtung im öffentlichen Bereich des Airports auf LED-Technik umgestellt. Darüber hinaus steuert und überwacht eine Lichtmanagementsoftware die Vorfeld- und Außenbeleuchtung. Daraus ergeben sich weitere Möglichkeiten, den Energieverbrauch konstant niedrig zu halten. Ein Beispiel ist die Beleuchtung der Parkplätze P71 und P73. Ein kombinierter Einsatz von LED und Steuerungssoftware reduziert den Energiebedarf pro Nacht um bis zu 86 Prozent gegenüber dem Stand vor der Sanierung. Nur bei der Detektion von Bewegungen fährt die Beleuchtung von der Mindesthelligkeit (3 Lux) auf die gewünschte Helligkeit hoch.

Austausch der Hauptlüftungsanlagen im Terminal 1

Jeweils zwei Dachzentralen versorgen die Module A bis D im Terminal 1 mit Frischluft über insgesamt vier Zu- und vier Abluftventilatoren. Diese werden im Sinne der Klimaschutzstrategie schrittweise durch Ventilatoren der neuesten Generation ersetzt. Zu 219 Tonnen CO2 pro Dachzentrale durch die neuen Ventilatoren addieren sich weitere Einsparungen durch den Austausch der dortigen Frequenzumrichter, sodass sich jedes Jahr Gesamteinsparungen in Höhe von 503 Tonnen CO2 ergeben. Das Modul A – wegen der Corona-Pandemie nahezu außer Betrieb – konnte bereits vollständig umgerüstet werden. Der Umbau der Dachzentralen in Modul B und C ist in Planung.

Vertikale Torluftschleier arbeiten ohne den Einsatz von Wärme

Bisher trennten horizontale Torluftschleier den S-Bahntunnel im Terminal 1 von dem darüber liegenden Passagiergebäude. Mit viel vorgewärmter Luft bildeten sie ein Wärmepolster. Neue, vertikale Torluftschleier erzeugen nun eine Art Trennwand aus einem scharfen, unbeheizten Luftstrahl und verhindern nahezu vollständig die Zirkulation der Luftmengen und somit Zugluft aus dem Tunnel. Dies führte neben CO2-Einsparungen von jährlich 328 Tonnen zu einer deutlichen Komforterhöhung.

Sparsame Antriebe im Fuhrpark

Der Münchner Flughafen betreibt insgesamt 131 Pkws und Kleintransporter sowie 294 Abfertigungs- und Spezialgeräte elektrisch. Bis 2030 sollen Elektrofahrzeuge den Großteil des Fuhrparks ausmachen. Zurzeit sind es etwas mehr als 30 Prozent. Die umweltfreundliche Millioneninvestition wird mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums unterstützt. Gegenüber 2019 konnte die lokale Emission von CO2 um rund 200 Tonnen reduziert werden. Mit Blick auf die technologische Weiterentwicklung geht der Flughafen davon aus, dass bis 2030 auf Basis besserer Batterien, grünen Wasserstoffs, synthetischer Kraftstoffe und weiterer alternativer Antriebskonzepte der Fahrzeugmix noch diversifizierter sein wird.

Scope 3

Ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzstrategie sind die 64 installierten Pre-Conditioned-Air-Anlagen (PCA-Anlagen). Sie versorgen seit 2016 Flugzeuge auf den Parkpositionen mit vorklimatisierter Luft. Damit erübrigt sich der Betrieb der Hilfsturbinen der Flugzeuge, die für erhebliche Emissionen von Lärm, CO2 und anderen Luftschadstoffen verantwortlich sind. Trotz der gesunkenen Nachfrage wurde 2020 die vierjährige Implementierungsphase erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus hat die FMG im Berichtsjahr gemeinsam mit den Fluggesellschaften und der Deutschen Flugsicherung das neue sogenannte Efficient Flight Profile Concept (EFP) etabliert. Es unterstützt den kontinuierlichen Sinkflug, der eine im Vergleich zu Standardanflügen verbrauchs- und emissionsärmere Landung ermöglicht. Erste Auswertungen zeigen, dass allein die Lufthansa Group seit Einführung des EFP-Konzepts im Frühjahr 2020 den Ausstoß von CO2 um mehr als 2.000 Tonnen pro Monat reduzieren konnte.

Engagement für Umweltstandards

Weiterhin ist der Flughafen München Partner nationaler und internationaler Flughafenorganisationen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden, vor allem mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und dem Airports Council International (ACI) Europe, hat die Flughafen München GmbH Zugang zu aktuellen Informationen aus dem Umfeld der Luftfahrtwirtschaft und wirkt an einer gebündelten Interessenvertretung mit. Die Vertreter der Flughafen München GmbH engagieren sich auf deutscher und europäischer Ebene in Arbeitsgruppen zum Umweltschutz. Die Themenstellungen reichen dabei von der Siedlungsplanung im Umfeld der Flughäfen über die Entwicklung von Systemen für Umweltkennzahlen bis zur Empfehlung für Maßnahmen zum Lärm- und Klimaschutz.

Austausch der Hauptlüftungsanlagen im Terminal 1

Jeweils zwei Dachzentralen versorgen die Module A bis D im Terminal 1 mit Frischluft über insgesamt vier Zu- und vier Abluftventilatoren. Diese werden im Sinne der Klimaschutzstrategie schrittweise durch Ventilatoren der neuesten Generation ersetzt. Zu 219 Tonnen CO2 pro Dachzentrale durch die neuen Ventilatoren addieren sich weitere Einsparungen durch den Austausch der dortigen Frequenzumrichter, sodass sich jedes Jahr Gesamteinsparungen in Höhe von 503 Tonnen CO2 ergeben. Das Modul A – wegen der Corona-Pandemie nahezu außer Betrieb – konnte bereits vollständig umgerüstet werden. Der Umbau der Dachzentralen in Modul B und C ist in Planung.

Vertikale Torluftschleier arbeiten ohne den Einsatz von Wärme

Bisher trennten horizontale Torluftschleier den S-Bahntunnel im Terminal 1 von dem darüber liegenden Passagiergebäude. Mit viel vorgewärmter Luft bildeten sie ein Wärmepolster. Neue, vertikale Torluftschleier erzeugen nun eine Art Trennwand aus einem scharfen, unbeheizten Luftstrahl und verhindern nahezu vollständig die Zirkulation der Luftmengen und somit Zugluft aus dem Tunnel. Dies führte neben CO2-Einsparungen von jährlich 328 Tonnen zu einer deutlichen Komforterhöhung.

Sparsame Antriebe im Fuhrpark

Der Münchner Flughafen betreibt insgesamt 131 Pkws und Kleintransporter sowie 294 Abfertigungs- und Spezialgeräte elektrisch. Bis 2030 sollen Elektrofahrzeuge den Großteil des Fuhrparks ausmachen. Zurzeit sind es etwas mehr als 30 Prozent. Die umweltfreundliche Millioneninvestition wird mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums unterstützt. Gegenüber 2019 konnte die lokale Emission von CO2 um rund 200 Tonnen reduziert werden. Mit Blick auf die technologische Weiterentwicklung geht der Flughafen davon aus, dass bis 2030 auf Basis besserer Batterien, grünen Wasserstoffs, synthetischer Kraftstoffe und weiterer alternativer Antriebskonzepte der Fahrzeugmix noch diversifizierter sein wird.

Scope 3

Ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzstrategie sind die 64 installierten Pre-Conditioned-Air-Anlagen (PCA-Anlagen). Sie versorgen seit 2016 Flugzeuge auf den Parkpositionen mit vorklimatisierter Luft. Damit erübrigt sich der Betrieb der Hilfsturbinen der Flugzeuge, die für erhebliche Emissionen von Lärm, CO2 und anderen Luftschadstoffen verantwortlich sind. Trotz der gesunkenen Nachfrage wurde 2020 die vierjährige Implementierungsphase erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus hat die FMG im Berichtsjahr gemeinsam mit den Fluggesellschaften und der Deutschen Flugsicherung das neue sogenannte Efficient Flight Profile Concept (EFP) etabliert. Es unterstützt den kontinuierlichen Sinkflug, der eine im Vergleich zu Standardanflügen verbrauchs- und emissionsärmere Landung ermöglicht. Erste Auswertungen zeigen, dass allein die Lufthansa Group seit Einführung des EFP-Konzepts im Frühjahr 2020 den Ausstoß von CO2 um mehr als 2.000 Tonnen pro Monat reduzieren konnte.

Engagement für Umweltstandards

Weiterhin ist der Flughafen München Partner nationaler und internationaler Flughafenorganisationen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden, vor allem mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und dem Airports Council International (ACI) Europe, hat die Flughafen München GmbH Zugang zu aktuellen Informationen aus dem Umfeld der Luftfahrtwirtschaft und wirkt an einer gebündelten Interessenvertretung mit. Die Vertreter der Flughafen München GmbH engagieren sich auf deutscher und europäischer Ebene in Arbeitsgruppen zum Umweltschutz. Die Themenstellungen reichen dabei von der Siedlungsplanung im Umfeld der Flughäfen über die Entwicklung von Systemen für Umweltkennzahlen bis zur Empfehlung für Maßnahmen zum Lärm- und Klimaschutz.