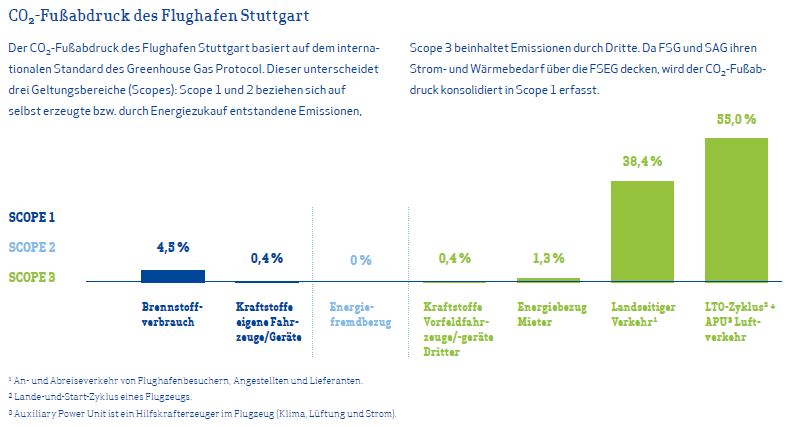

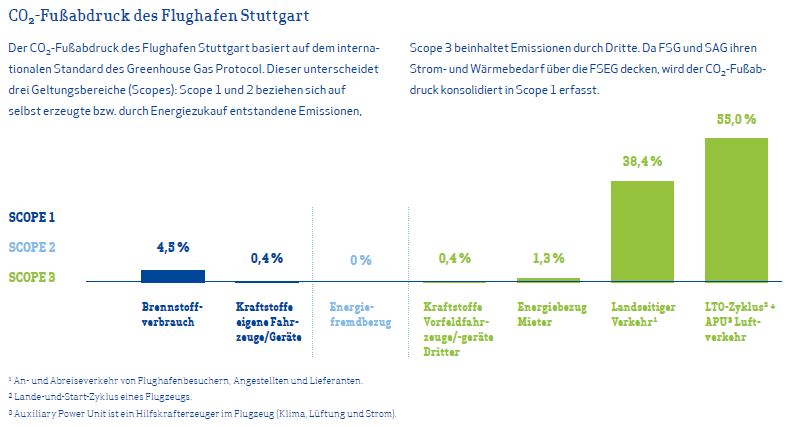

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Der STR will seine ihm direkt zurechenbaren Emissionen (Scope 1 und Scope 2) bis 2050 um 100 % senken. Für das Jahr 2030 haben sich die Flughafengesellschaft und ihre Tochterunternehmen FSEG und SAG ein Zwischenziel gesetzt: Sie arbeiten daran, die Hälfte ihrer CO2-Emissionen aus dem Jahr 1990 einzusparen. Damals entstanden durch den Flughafenbetrieb 16.054 t CO2. 2018 hatte der Airport bereits 31 % geschafft.

Die angestrebte Klimaneutralität ist ambitioniert, zumal der Flughafen bis 2030 mit einem deutlichen Verkehrszuwachs rechnet. Die FSG will das Ziel trotzdem mit Nachdruck verfolgen. Das beweist sie auch durch ihre Mitgliedschaft bei der Airport Carbon Accreditation (ACA), einer Initiative zum Klimaschutz für Flughäfen. Der STR hat sich als ACA-Teilnehmer verpflichtet, seinen CO2-Ausstoß kontinuierlich zu senken: Jährlich muss dieser mindestens das Mittel der letzten drei Jahre unterschreiten. Ein externer Umweltprüfer bescheinigte dem Airport 2018, dass er sich auf der dritten von vier Bewertungsstufen befindet, nämlich auf dem Level „Optimierung“.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat die FSG einen Masterplan erstellt, um den Energiebedarf im Jahr 2050 durch erneuerbare Energien zu decken – durch eigene Produktion oder durch Zukauf. Derzeit wird ein detaillierter Umsetzungsplan erarbeitet. Grundsätzlich kann die FSG alle geeigneten Flächen auf dem Campus für Fotovoltaikanlagen nutzen, um selbst Sonnenstrom zu produzieren. Bei Neubauten ist die Integration von Solarenergie, neben höchsten energetischen Standards, von vornherein gefordert.

Die durch den Flugverkehr verursachten Emissionen liegen nur sehr bedingt im Einflussbereich der Geschäftstätigkeit eines Flughafenbetreibers. Der Lande-und-Start-Zyklus (LTO) der Flugzeuge, den die FSG in ihrer Bilanz ausweist, ist nicht in den Klimazielen inbegriffen. Dennoch engagiert sich der Flughafen auch dort, wo er kann – etwa mit Anreizen für Airlines, emissionsärmere Maschinen oder synthetisches Kerosin einzusetzen, oder mit Forschungsgeldern für elektrisches Fliegen. Auch ihre Mieter und Pächter will die FSG für den Klimaschutz sensibilisieren, damit diese ihre CO2-Bilanzen verbessern. So soll die Heizkostenabrechnung für 2019 spezifische Energieverbräuche, beispielsweise

für die Raumklimatisierung, auflisten.

für die Raumklimatisierung, auflisten.

Airport als Teil der Energiewende

Strom erzeugt die FSEG direkt vor Ort durch Fotovoltaikanlagen und mit ihrem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk (BHKW); diese Anlagen befinden sich alle auf dem Flughafengelände. Ihren Strom verbraucht die Energietochter FSEG entweder selbst oder gibt ihn indirekt in Form von Licht, Wärme oder Kälte an die Flughafengruppe und die Mietparteien weiter. Die Abwärme des BHKW wird für die Warmwasserbereitung genutzt – für das Heizen der Gebäude im Winter und für deren Kühlung im Sommer. Im letzten Fall wandeln Absorptionskältemaschinen die Warmwasserenergie in Kälte um, die in einem unterirdischen Speicher in Form von Eis vorgehalten werden kann. Den darüber hinaus benötigten Strom bezieht der Flughafen von außen. Für FSG, FSEG und SAG stammen 100 % davon aus regenerativen Quellen. Den gesamten Standort samt Mietern betrachtet, liegt der Anteil von Ökostrom bei 46 %.

Die Energie für alle am Flughafen Stuttgart ansässigen Unternehmen, die ihren Bedarf nicht durch fremde Dienstleister decken, enthält neben Strom auch Brennstoffenergie, Kraftstoffe und sogenannte Prozessenergie – beispielsweise Propangas für Feuerwehrübungen oder Kerosin für Luftstartgeräte. Diese Energie sank mit 98,4 GWh gegenüber dem Vorjahr um etwa 1 % (2017: 98,9 GWh). Gegen Versorgungsausfälle sichert sich der Flughafen durch heizölbetriebene Notstromaggregate ab.

Der Flughafen Stuttgart beteiligt sich an folgenden drei Zukunftsprojekten, um aktiv zur Energiewende beizutragen: Demand Side Management, Smart Energy Hub und Smart Grid. Um die Versorgung mit regenerativ erzeugtem Strom zu sichern, der naturgemäß schwankt, betreibt der Flughafen Stuttgart mit einem Demand Side Management (DSM) eine aktive Laststeuerung. Das heißt, er versorgt stromintensive Lüftungsanlagen oder Kältemaschinen flexibel mithilfe von Speichern. So kann er Lastspitzen reduzieren. Dafür nahm der Airport auch am Forschungsprojekt „DSM-Echtzeitdatenplattform BW“ teil. Darüber hinaus verwendet der Flughafen ein Smart Energy Hub. Dieses sensorbasierte Datensystem optimiert Bedarfsprognosen und unterstützt somit einen optimierten Stromeinkauf an den Börsen. An Deutschlands erstem überregionalen intelligenten Stromnetz, Smart Grid genannt, beteiligt sich der Airport als sogenannter Prosument: Er speist als Produzent selbst regenerative Energie ein und entnimmt sie je nach Bedarf als Konsument.

Rund 5 Mio. € investierte die Flughafengesellschaft in ein anderes Projekt: Alle 1.500 sogenannten Feuer auf der Start- und Landebahn sind nun durch energiesparende und langlebige LED-Leuchten ersetzt. 2018 schloss die FSG die Umrüstung ab, die jährlich rund 160 MWh Strom einsparen soll. Auch die Lichtmasten auf dem nördlichen Vorfeld sind neu bestückt. Dieses wird bis zum Jahr 2020 um zusätzliche Masten erweitert. Nötig ist das aufgrund von Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zur Ausleuchtungsstärke. Auch auf dem südlichen Vorfeld sollen bis zu diesem Zeitpunkt zwei zusätzliche Scheinwerfer aufgestellt werden. Außerdem will die FSG die Hallendachbeleuchtung des Terminals 3 austauschen, was jährlich 26 MWh Strom einsparen wird.

Bodenabfertigung soll emissionsfrei werden

Die Abfertigung von Passagieren und Flugzeugen zählt zum Kerngeschäft der Flughafengesellschaft. Darum liegt ihr Fokus darauf, bei bodenseitigen Logistik- und Servicedienstleistungen Energie einzusparen. Das ursprünglich für 2020 gesteckte Ziel, die Emissionen aus dem Abfertigungsbetrieb um 80 % gegenüber 2009 zu senken, wird voraussichtlich ein Jahr früher erreicht: 2018 lag die Reduzierung bereits bei 78 % – vor allem durch die wachsende Elektromobilität auf dem Vorfeld und den Einsatz eines klimaneutral gestellten synthetischen Diesels. Im Berichtsjahr lag der Ausstoß aller FSG-eigenen Fahrzeuge mit insgesamt 822 t CO2 rund 45 % unter dem Vorjahreswert.

Shuttlebusse, Zugmaschinen und Förderbänder sind nur einige von vielen Transportgeräten, die auf dem Vorfeld unterwegs sind. Diesen Fuhrpark will die FSG umfassend elektrifizieren. Dass sich das lohnt – und zwar sowohl für Klimabilanz, Wirtschaftlichkeit als auch Arbeitsschutz – zeigen erste Ergebnisse des Projekts „scale up! – emissionsfreie Flughafenflotte“. Wissenschaftlich begleitet wird dieses vom Öko-Institut e. V. Für das Jahr 2018 zieht die FSG eine positive Zwischenbilanz. Der Passagier- und Gepäcktransport kann jetzt zu 100 % abgasfrei abgewickelt werden: Alle 16 Vorfeldbusse sind von Diesel- auf Stromantrieb umgestellt worden, alle 25 Gepäckschlepper fahren ebenfalls vollelektrisch. Außerdem haben zehn Servicefahrzeuge, sieben Förderbänder, ein Frachtschlepper sowie eine Hebebühne einen elektrischen Antrieb; auch die Zahl der E-Pkw stieg. Im Jahr 2019 weitet die Flughafengesellschaft diesen Prozess auf weitere Fahrzeuggruppen aus.

Die Mitarbeiter beurteilen die Elektrofahrzeuge positiv – vor allem auch wegen der geringeren Lärm- und Schadstoffemissionen. Das Öko-Institut prognostiziert, dass der Airport durch die E-Fahrzeuge

langfristig bis zu 60 % Energie bei seiner Flotte einspart. Auch die notwendige Ladeinfrastruktur ließ die FSG aufbauen. Die zusätzliche Stromnachfrage erhöht den Gesamtbedarf zwar nur im einstelligen

Prozentbereich, führt aber zu weiteren Lastspitzen im Netz, die gemanagt werden müssen. Die höheren Anschaffungskosten von elektrischen Vorfeldfahrzeugen werden durch niedrige Betriebskosten teilweise kompensiert.

langfristig bis zu 60 % Energie bei seiner Flotte einspart. Auch die notwendige Ladeinfrastruktur ließ die FSG aufbauen. Die zusätzliche Stromnachfrage erhöht den Gesamtbedarf zwar nur im einstelligen

Prozentbereich, führt aber zu weiteren Lastspitzen im Netz, die gemanagt werden müssen. Die höheren Anschaffungskosten von elektrischen Vorfeldfahrzeugen werden durch niedrige Betriebskosten teilweise kompensiert.

Die ersten autonomen Fahrzeuge könnten ebenfalls bald auf dem Stuttgarter Vorfeld unterwegs sein. Die FSG beteiligt sich an dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten

Projekt SmartFleet. Dessen Ziel ist es, selbstfahrende Nutzfahrzeuge für den Airport zu entwickeln. Gepäckschlepper und Kehrblasgeräte des Winterdienstes machen dabei den Anfang. Die vollautomatisierten Prototypen werden voraussichtlich 2022 einsatzbereit sein und am STR einen ersten Eindruck von der bevorstehenden Verkehrswende geben.

Projekt SmartFleet. Dessen Ziel ist es, selbstfahrende Nutzfahrzeuge für den Airport zu entwickeln. Gepäckschlepper und Kehrblasgeräte des Winterdienstes machen dabei den Anfang. Die vollautomatisierten Prototypen werden voraussichtlich 2022 einsatzbereit sein und am STR einen ersten Eindruck von der bevorstehenden Verkehrswende geben.

Für die Fahrzeuge auf dem Campus, die kurz- und mittelfristig nicht auf Elektroantrieb umgestellt werden können, hat sich die FSG eine andere Lösung einfallen lassen: Die Transporter werden mit einem synthetisch hergestellten Kraftstoff betankt. Dieser hat den Vorteil, dass er bei der Verbrennung deutlich weniger Luftschadstoffe und Feinstaub abgibt als konventioneller Diesel. Auch der Wartungsaufwand ist geringer. Außerdem kann die FSG den Synthetik-Diesel CO2-neutral einkaufen, da der Lieferant jeden abgenommenen Liter über Klimaschutzzertifikate kompensiert.

Wo es ihre Infrastruktur erlaubt, setzt die FSG auf sogenannten Bodenstrom, um Flugzeuge auf dem Vorfeld mit Energie zu versorgen. Statt dieselbetriebener Bodenstromaggregate (Ground Power Unit,

GPU) geschieht dies an 22 Parkpositionen durch Umformer, die an das Starkstromnetz angeschlossen sind. Vor Ort sinken dadurch sowohl der Ausstoß von Treibhausgasen als auch die Lärmemissionen. Bis 2020 sollen 14 weitere Positionen mit 400-Hertz-Kabeln ausgestattet sein. Dies führt zu einer CO2-Ersparnis von rund 100 t jährlich, da die vorhandenen GPU seltener gebraucht werden.

GPU) geschieht dies an 22 Parkpositionen durch Umformer, die an das Starkstromnetz angeschlossen sind. Vor Ort sinken dadurch sowohl der Ausstoß von Treibhausgasen als auch die Lärmemissionen. Bis 2020 sollen 14 weitere Positionen mit 400-Hertz-Kabeln ausgestattet sein. Dies führt zu einer CO2-Ersparnis von rund 100 t jährlich, da die vorhandenen GPU seltener gebraucht werden.

- Weitere CO2-Einsparpotenziale will die FSG wie folgt ausschöpfen:

Schulungen zum effizienteren Fahren - Erarbeitung einer Leitlinie zur Beschaffung nachhaltiger Fahrzeuge,

- die beispielsweise den bevorzugten Einsatz von Stromern oder die

- Beachtung der höchsten verfügbaren Umweltkategorie vorgibt

- Geplanter Einsatz von Fahrrädern und Lastenrädern mit und ohne

- Elektroantrieb

Die Konzentration der Luftschadstoffe am Flughafen überwacht die FSG in einem eigenen Kataster. Dieses führt sie jährlich fort, allerdings mit mehreren Monaten Versatz. Daneben hält sie auf dem Gelände seit 2012 Bienen für ein Bio-Monitoring. Da Pflanzen Schadstoffe über die Luft aufnehmen, gewinnt man aus einer Analyse des Honigs Erkenntnisse über Rückstände auf Blüten und Pollen in einem Umkreis von 3 bis 5 km. Den Honig überprüft die Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim. Seit sieben Jahren bescheinigt sie der FSG, dass der Airport-Betrieb die Qualität nicht negativ beeinflusst und diese einwandfrei ist.

Das Modell zum CO2-Fußabdruck des Flughafen Stuttgart in voller Auflösung finden Sie hier.

Indirekte Emissionen beeinflussen

Indirekte Emissionen beeinflussen

Zwar kann der Stuttgarter Airport nicht unmittelbar auf den Schadstoffausstoß des Flugverkehrs einwirken, aber er kann ihn indirekt steuern. Dazu begünstigt er mit seiner neuen Entgeltordnung elektrisches Fliegen sowie Airlines mit alternativen Flugzeugtreibstoffen im Tank; diese tritt am 01. Juli 2019 in Kraft. Darüber hinaus investiert die FSG in die Zukunft des Luftverkehrs. Im Jahr 2018 spendete der Flughafen Stuttgart 250.000 € für das Projekt „Elektrisches Fliegen“ der Universität Ulm und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Nachdem 2016 das weltweit erste viersitzige Brennstoffzellenflugzeug HY4 in Stuttgart abhob, wurde dessen Entwicklung weiter vorangetrieben. Die FSG unterstützt das Projekt, um die Technologie der HY4 zur Marktreife zu bringen. Das Forschungsteam sieht das Fluggerät beispielsweise als Electric Air Taxis im Regionalverkehr. Im Herbst 2019 wird das neuste Modell des klimaschonenden Passagierflugzeugs am Flughafen Stuttgart abheben.

Ein weiterer Baustein, um die Emissionen von Flugzeugen zu reduzieren, ist das Programm Airport Collaborative Decision Making (A-CDM). Es hilft durch angepasste Standards, die Rollzeiten zur Start- und Landebahn zu verkürzen, damit am Boden möglichst wenig Kraftstoff verbraucht wird. Dafür arbeitet die FSG eng mit den Airlines, den Groundhandling-Partnern und der Deutschen Flugsicherung (DFS) zusammen.

Mehr als ein Drittel des sogenannten CO2-Fußabdrucks am Airport stammt vom An- und Abreiseverkehr der Fluggäste, Besucher und Beschäftigten. Die FSG will diesen Anteil senken, und zwar trotz steigender Fluggastzahlen. Um einen Anreiz zu schaffen, auf Elektroautos umzusteigen, gibt es 48 Ladestellen inklusive einiger moderner Schnelllader, die Fahrzeuge mit 100 % Ökostrom versorgen. Weitere Stationen sind geplant. Damit trägt die FSG gleichzeitig zum Aufbau eines flächendeckenden E-Ladenetzes in Baden-Württemberg bei und unterstützt so die Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität. Darüber hinaus beteiligt sich die FSG an einigen Infrastrukturprojekten wie der Verlängerung der Stadtbahnlinie U6 sowie dem Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, durch die der STR besser an die Schienennetze angebunden wird. Als einer der großen Arbeitgeber der Region wird die Flughafengesellschaft 2019 dem „Bündnis für Luftreinhaltung“ beitreten. Die Initiative des Landes Baden-Württemberg, der Stadtverwaltung und vieler Unternehmen will die Luftqualität in Stuttgart verbessern. Dafür soll vorrangig der Verkehr durch pendelnde Arbeitnehmer, Dienstfahrten und Lieferverkehr nachhaltiger gestaltet werden.

Emissionen kompensieren

Immer dann, wenn sich der CO2-Ausstoß aktuell nicht vermeiden oder reduzieren lässt, kommen Kompensationen in Betracht. Dadurch werden Emissionen an anderer Stelle eingespart.

- Sämtliche Dienstflüge der eigenen Beschäftigten kompensiert die Flughafengesellschaft über die gemeinnützige Organisation atmosfair. Diese verkaufte der FSG 2018 Zertifikate für 162 t CO2 (2017: 103 t). Mit dem Erlös finanziert atmosfair nach dem strengsten verfügbaren Qualitätsstandard weltweit Klimaschutzprojekte.

- Ihre Fluggäste motiviert die FSG dazu, die Emissionen ihrer Reisen ebenfalls zu kompensieren. An einem Computerterminal in der Abflughalle informiert sie darüber, wie man mit dem Kauf eines atmosfair-Zertifikats den eigenen Fußabdruck verkleinern kann.

- Der Verbrauch des Synthetik-Diesels der Fahrzeuge auf dem Vorfeld verursachte 2018 1.023 t CO2. Auch diese Emissionen wurden über Zertifikate ausgeglichen.

- Für ihren gesamten Bedarf erwerben die Gesellschaften FSG, FSEG und SAG bereits seit 2014 Ökostrom mit Herkunftsnachweisen aus dem Herkunftsnachweisregister. Dadurch ist lückenlos belegt, dass der Strom aus regenerativen Quellen nicht mehrfach vermarktet wird.

Siehe auch Bericht 2018 S. 56-59