Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Umweltauswirkungen

Am Flughafen München werden alle direkten und indirekten Umweltauswirkungen erfasst und bewertet. Direkte Umweltaspekte entstehen als unmittelbare Folge der Tätigkeit der Flughafen München GmbH am Standort und können von ihr beeinflusst werden. Indirekte Umweltaspekte entstehen mittelbar durch die Tätigkeit der Flughafen München GmbH, ohne dass sie die vollständige Kontrolle darüber hat. Zur Klassifizierung der Umweltauswirkungen in einer Rangliste werden die Umweltaspekte jährlich nach den beiden Kriterien Bedeutung und Einflussmöglichkeiten bewertet.

Direkte Umweltaspekte

- Energieverbrauch

- Kraftstoffverbrauch

- Abwasserentsorgung

- Abfallwirtschaft

- Flächengestaltung

- Wasserverbrauch

- Grundwasser- und Bodenschutz (auf dem Flughafengelände)

- Naturschutz und Biodiversität

- Fluglärm, aktiver und passiver Schallschutz

- Emissionen aus dem Luftverkehr

- Emissionen durch Fremdfirmen auf dem Campus

- Emissionen der Tochtergesellschaften

- Grundwasser- und Bodenschutz (außerhalb des Flughafengeländes)

- Anreise der Passagiere

- Anreise der FMG-Mitarbeiter und Fremdfirmen

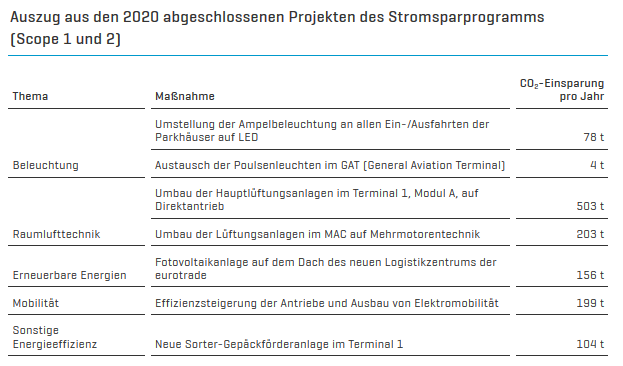

Zur Erreichung der langfristigen Klimaschutzziele werden jährlich verbindliche Zielvorgaben für Bereiche und Töchter des Konzerns vereinbart. Sie beinhalten Vorgaben zur Umsetzung und Anrechnung von Effizienzmaßnahmen sowie Sonderziele zum Aufbau CO2-mindernder Techniken.

Umweltmanagement

Der Flughafen München geht mit Blick auf kommende Generationen schonend und verantwortlich mit natürlichen Ressourcen um. Bereits seit 2005 verfügt die Flughafen München GmbH über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach den internationalen Standards der DIN EN ISO 14001 europäischen Verordnung (EG) 1221/2009, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Darüber hinaus begleitet die FMG Tochtergesellschaften bei der Einführung eines systematisierten Umweltmanagements. Erfolgreich rezertifiziert sind die Allresto, aerogate und Cargogate. eurotrade wird ein Umweltmanagementsystem nach EMAS und DIN EN ISO 14001 in diesem Jahr einführen. Die AeroGround plant die Einführung perspektivisch.

Die stark rückläufigen Passagierzahlen und die zeitweise Schließung des Terminals 1 und des Terminal 2-Satelliten im Zuge der Corona-Pandemie führten zu einem deutlichen Rückgang der CO2-Emissionen auf 80.473 Tonnen im Berichtsjahr 2020. Dieser Effekt ist allerdings nicht von Dauer und die Emissionen werden spätestens durch die Wiederaufnahme des Regelbetriebs wieder deutlich ansteigen.

Energiekonzept 2030

Um einen Beitrag in der Verantwortung für den Klimawandel zu leisten, hat der Flughafen München 2019 ein regeneratives Energiekonzept entwickelt mit dem Ziel, bis 2030 nahezu die gesamte Energieversorgung CO2-neutral zu gestalten. Dabei steht im Vordergrund, möglichst viele der verfügbaren Ressourcen in der Region zu nutzen, zum Beispiel über neue Fotovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Parkhäuser und auf geeigneten Freiflächen außerhalb des Flughafens. Bis zum Jahr 2030 sind Anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 50 Megawatt geplant. Zur Biogasversorgung sollen Kooperationen mit umliegenden Abfallverwertern gebildet und die bisherige Versorgung mit Biomassewärme aus Zolling gegebenenfalls ausgeweitet werden. Die enormen Einschnitte der Corona-Pandemie in den Luftverkehr haben nur wenig Handlungsspielraum zur weiteren Ausgestaltung zugelassen. Dennoch konnte der Flughafen externe Bezugsmengen gezielt reduzieren und weiterhin rund 90 Prozent der Energie selbst erzeugen. Zudem ging in der ersten Jahreshälfte 2020 die mittlerweile sechste Absorptionskältemaschine für die Energiezentrale in Betrieb. Mit einer Kälteleistung von vier Megawatt ist sie eine der derzeit leistungsstärksten Maschinen auf dem Markt und nutzt dafür die noch restliche vorhandene Abwärme der Aggregate. Dies führt im Vergleich zur konventionellen Kälteerzeugung zu einer Einsparung von weiteren 880 Tonnen CO2 pro Jahr.

Sparsame Antriebe im Fuhrpark

Der Münchner Flughafen betreibt insgesamt 131 Pkws und Kleintransporter sowie 294 Abfertigungs- und Spezialgeräte elektrisch. Bis 2030 sollen Elektrofahrzeuge den Großteil des Fuhrparks ausmachen. Zurzeit sind es etwas mehr als 30 Prozent. Die umweltfreundliche Millioneninvestition wird mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums unterstützt. Gegenüber 2019 konnte die lokale Emission von CO2 um rund 200 Tonnen reduziert werden. Mit Blick auf die technologische Weiterentwicklung geht der Flughafen davon aus, dass bis 2030 auf Basis besserer Batterien, grünen Wasserstoffs, synthetischer Kraftstoffe und weiterer alternativer Antriebskonzepte der Fahrzeugmix noch diversifizierter sein wird.

Innovatives Antriebskonzept: Ein Bus aus dem Bestand der Fahrzeugflotte des Flughafens München wurde so umgerüstet, dass er regeneratives Biomethan tanken kann. Ein Generator sorgt für einen umweltfreundlichen Elektroantrieb. Mit 90 Prozent weniger Feinstaub im Vergleich zu Dieselmotoren und mehr als 60 Prozent weniger Stickoxiden sorgt das Konzept für eine verbesserte Luftqualität am Airport. Dafür gab es 2020 den Innovationspreis des Verbands der deutschen Gaswirtschaft.

Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser

Ziel des Wassermanagements am Münchner Flughafen ist es, den natürlichen Wasserhaushalt so wenig wie möglich zu beeinflussen und alle Einwirkungen durch Gewässerbewirtschaftung, Entwässerung sowie Trink- und Löschwasserversorgung schonend zu gestalten. Die FMG verfolgt dabei diese Ziele:

- Zustand des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer nicht beeinträchtigen

- Trinkwasser möglichst nur dort verwenden, wo Trinkwasserqualität benötigt wird

- Abwasseranfall minimieren

- Abwasserströme bereits am Entstehungsort trennen, separat behandeln und entsorgen

- Abflüsse von versiegelten Flächen zurückhalten, um Abflussspitzen zu vermeiden

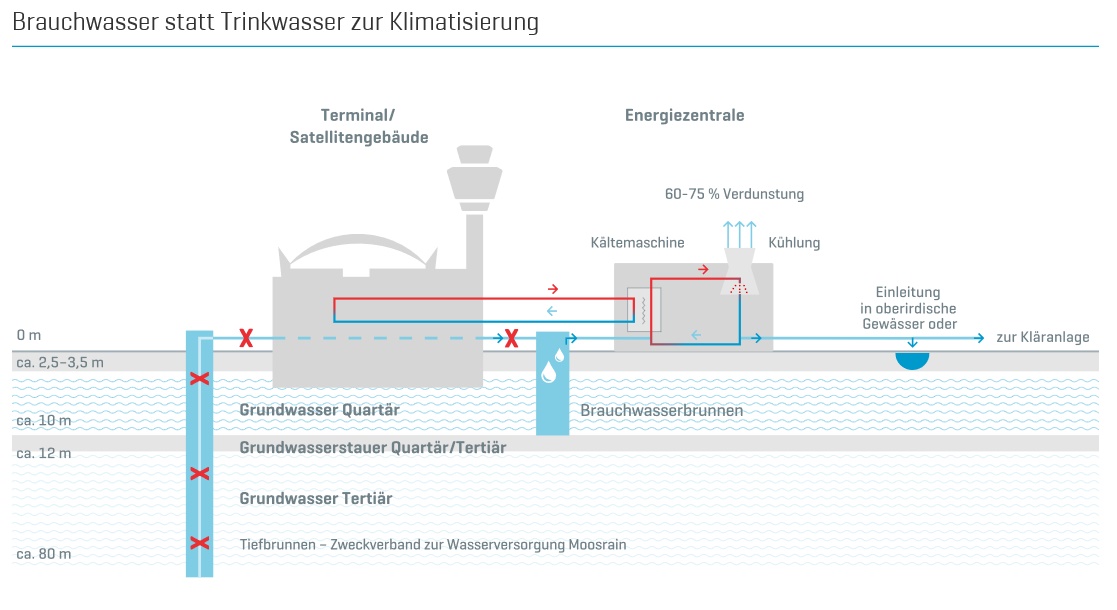

Brauchwasserbrunnen sparen Trinkwasser

Die Energiezentralen West und Ost werden seit mehreren Jahren mit oberflächennahem quartärem Grundwasser (Brauchwasser) aus eigens gebohrten Brunnen gekühlt – statt mit wertvollem tertiärem Grundwasser (Trinkwasser). Dieses Vorgehen führte 2020 zu einer Einsparung von 199.889 Kubikmetern Trinkwasser. Ziel ist es, dort vermehrt Brauchwasser zu verwenden, wo keine Trinkwasserqualität erforderlich ist: für Betonarbeiten und zur Baustellenbefeuchtung, zur Reinigung der Bahnen mit Hochdruckgeräten, für Nasskehrmaschinen, zur Kanalspülung und zur Bewässerung von Grünflächen, Sträuchern und Bäumen. In den vergangenen Jahren pendelte der Trinkwasserverbrauch am Münchner Flughafen trotz Passagierwachstums gleichbleibend um etwa eine Million Kubikmeter.

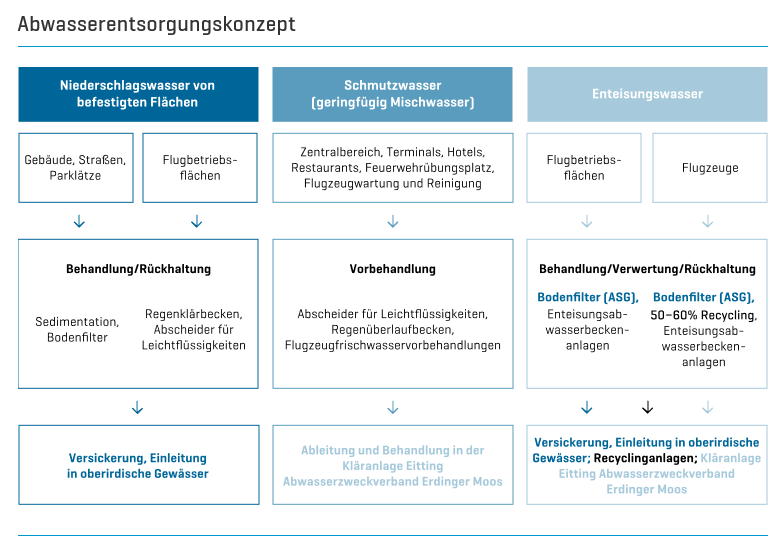

Ein circa 300 Kilometer langes Kanalsystem sammelt das Abwasser am Flughafen München. Je nach Verschmutzungsgrad wird es in flughafeneigenen Anlagen vorbehandelt, zurückgehalten, in Gewässer eingeleitet oder zur Kläranlage Eitting abgeleitet.

Bodenfilter schützen Grundwasser

Bodenfilter im Bereich der Startbahnköpfe verhindern, dass Enteisungsmittel ins Grundwasser gelangen. Sie dienen zur Rückhaltung und Reinigung des gesammelten Enteisungsabwassers. Regelmäßige Untersuchungen des Sickerwassers mit einer TOC-Messanlage (TOC = Total Organic Carbon) belegen ihre Reinigungswirkung. Je nach Restbelastung wird das gesammelte Wasser in ein Gewässer oder – bei strengen Wintern mit hohem Enteisungsmitteleinsatz – zur Kläranlage geleitet. Die Filter an den Köpfen der Nordbahn und Südbahn jeweils im Osten und Westen sind bereits in Betrieb.

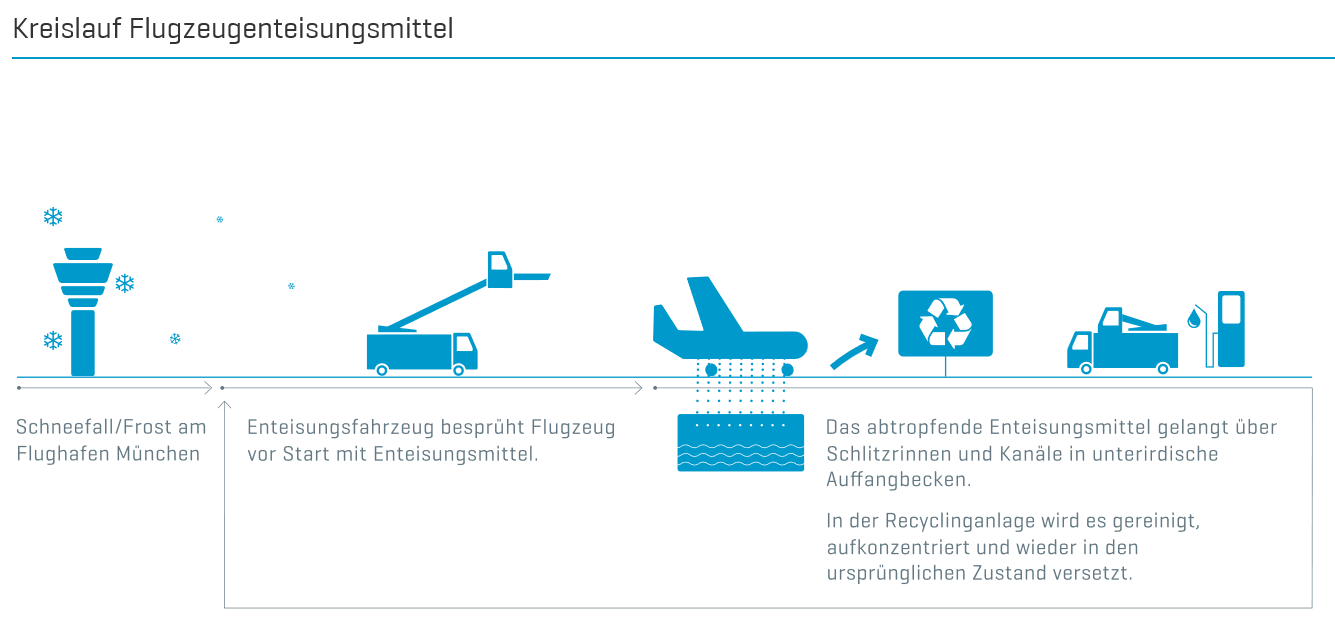

Kreislauf Flugzeugenteisungsmittel

Enteisungsfahrzeuge befreien die Flugzeuge vor dem Start von Eis und Schnee. Das von den Flugzeugen dabei abtropfende Enteisungsmittel gelangt über Schlitzrinnen und Kanäle in unterirdische Auffangbecken. In der flughafeneigenen Recyclinganlage wird es mechanisch/chemisch behandelt, sein Wassergehalt reduziert und anschließend mit Zusatzstoffen versehen, um die ursprüngliche Zusammensetzung wiederherzustellen. Die Recyclingquote für den im Enteisungsmittel enthaltenen Wirkstoff Glykol lag in der Saison 2018/2019 bei circa 56 Prozent. Der Durchschnitt der letzten Jahre bewegte sich zwischen 41 und maximal 59 Prozent – je nach Witterung und unter Berücksichtigung des für die Umweltbilanz sinnvollen Energieeinsatzes.

Zielkorrektur in der Abfallwirtschaft

In allen Bereichen des Flughafenbetriebs fallen Abfall- und Wertstoffprodukte an, die dann am Entstehungsort in unterschiedlichen Trennsystemen gesammelt, zertifizierten Fachbetrieben in der Nähe des Flughafens übergeben, in Sortieranlagen aufbereitet und anschließend recycelt oder verwertet werden. Im Berichtsjahr hat sich die Situation am Entsorgungs- und Recyclingmarkt aufgrund eines Überangebots an Wertstoffgemischen gegenüber knappen Kapazitäten in den Verwertungsbetrieben nicht verbessert. Zudem haben drastische Ereignisse, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, ihren Anfang genommen, die auf eine neue und ungewohnte Weise die Leistung und Anpassungsfähigkeit der Abfallwirtschaft herausfordern. Im Dialog mit Kunden, Mitarbeitern und gesetzlichen Vorgaben wird sich die Abfallwirtschaft entsprechend an neuen Zielen ausrichten

Flughafen München GmbH ist autorisiert, die Abfall-wirtschaft auf ihrem Gelände auf Grundlage des Kreislauf-wirtschaftsgesetzes eigenverantwortlich durchzuführen. Absolute Priorität hat dabei die Abfallvermeidung. In allen Bereichen des Flughafenbetriebs fallen jedoch Abfall- und Wertstoffprodukte an, die dann am Entstehungsort in unterschiedlichen Trennsystemen gesammelt, zertifizierten Fachbetrieben in der Nähe des Flughafens übergeben, in Sortieranlagen aufbereitet und anschließend recycelt oder verwertet werden. Übrig bleibt ein geringer Anteil an nicht verwertbarem Restabfall, den das Heizkraftwerk München Nord in Fernwärme und Strom umwandelt.Die meisten Abfälle und Wertstoffe erzeugen die Beteiligungsgesellschaften und die am Flughafen ansässigen Firmen sowie Airlines. Voraussetzung für eine erfolgreiche Ressourcenschonung ist also ein individuell auf die jeweiligen Abfallerzeuger zugeschnittenes Entsorgungskonzept – von der Abfallentstehung bis hin zur Verwertung und Beseitigung.

Biodiversität

Ab Herbst 2020 setzte die FMG auf rund 20 Hektar Ausgleichsmaßnahmen in der Flughafenregion um und buchte etwa acht Hektar Flächen aus ihrem bestehenden Öko- beziehungsweise Vorratskonto ab. Durch einen Abtrag des Oberbodens, die Ansaat von standorttypischen Kräuter- und Gräsermischungen sowie eine gezielte Mahd wurde Wirtschaftsgrünland ökologisch aufgewertet und zum Beispiel in artenreiche Mager- oder Feuchtwiesen umgewandelt. Die neu gestalteten Flächen schaffen einen Ausgleich für Eingriffe durch Bauvorhaben wie zusätzliche Flächenversiegelung. Sie fügen sich in den bestehenden Biotopverbund der Regionen Freising und Erding ein und tragen zur Erweiterung von natürlichen Lebensräumen speziell für die geschützten Vogelarten Kiebitz und Schafstelze bei.

Vogelschutzgebiet auf dem Flughafengelände

Der Flughafen München ist fester Bestandteil des 4.525 Hektar großen Europäischen Vogelschutzgebiets »Nördliches Erdinger Moos« mit 40 teils stark gefährdeten Vogelarten. Die 658 Hektar großen Wiesenflächen neben den Start- und Landebahnen dienen als Refugium für Wiesenbrüter, seltene Pflanzen, Reptilien, Libellen und Schmetterlinge, wie zum Beispiel Kriechender Sellerie, Zauneidechse, Vogel-Azurjungfer und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Geschützter Lebensraum für verschiedenste Arten

Das 2016 mit fachlicher Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums gestartete Projekt »Wiesenbrüterschutz im Bereich des Flughafens München« ist weiter vorangeschritten: Auf circa 50 Hektar landwirtschaftlich genutzten Flächen entwickelte und testete die FMG in den letzten Jahren kontinuierlich Schutzvorkehrungen und Maßnahmen, zum Beispiel Nesterschutz, extensivere Bewirtschaftung, wiesenbrütergerechte Mahd, Einzäunung als Schutz vor Fraßfeinden und Ausarbeitung von ökologischen Pachtverträgen mit entsprechenden Bewirtschaftungsauflagen. 2020 wird in einem Abschlussbericht Bilanz gezogen.

Als Leuchtturmprojekt im Rahmen des Umweltpakts Bayern gilt das freiwillige Engagement des Airports zum Schutz von seltenen Moorschmetterlingen im »Freisinger Moos«. Wald-Wiesenvögelchen, Randring-Perlmutterfalter, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling heißen die vier bedrohten Arten, die auf insgesamt fünf Hektar großen Arealen in der Region einen neuen, geschützten Lebensraum vorfinden. Auch 2019 wurden diese Flächen durch eine auf diese Arten abgestimmte Mahd gepflegt, um den Erfolg der bereits ergriffenen Maßnahmen zu sichern. Das naturschutzfachliche Projekt zum Tagfalterschutz läuft zunächst bis einschließlich 2020, dann wird auch dafür ein Endbericht erwartet.

Teilnahme in Verbänden: BDL, ACI, CDP

Im Rahmen des CDP-Reportings setzt sich die FMG jährlich mit möglichen physikalischen, regulatorischen und anderen relevanten Risiken und Chancen mit Klimabezug auseinander. Dabei setzt sich die FMG jährlich mit möglichen physikalischen, regulatorischen sowie weiteren relevanten Risiken und Chancen auseinander. Zum dritten Mal in Folge erlangte der Münchner Airport 2020 das "Leadership Level" und erhielt in der Kategorie "Climate Change" die Wertung "A-". Mit dieser Bewertung gehört der Flughafen München zu den besten acht Prozent in seiner Kategorie und hat damit auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut abgeschnitten. . Bewertet wurden neben der transparenten Darstellung der Klimastrategie die Klimadaten sowie die Qualität und Effektivität der Maßnahmen zur CO2-Reduktion.

Der europäische Dachverband der Flughäfen vergab 2019 zum zehnten Mal in Folge das Gütesiegel »Airport Carbon Accreditation« an den Münchner Flughafen für sein CO2-Management. Ziel für 2030 ist es, das höchste Level 3+ »Neutrality« zu erreichen.

Risikomanagementsystem

Mit dem Risikomanagementsystem sollen Ereignisse und Entwicklungen, die sich negativ auf die strategische und operative Zielerreichung auswirken können, rechtzeitig erkannt und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen entwickelt werden. Es berücksichtigt alle Dimensionen der unternehmerischen Tätigkeit – sowohl ökonomische als auch ökologische und gesellschaftliche. Der Risikomanager überwacht kontinuierlich die Effektivität des Risikomanagements. Zudem erfolgt eine separate Überwachung durch die interne Revision.

Die allgemeinen Grundsätze des Risikomanagements im Konzern sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der im Risikomanagement beteiligten Funktionsträger regelt die Risikomanagementrichtlinie. Diese ist auf das international anerkannte Rahmenmodell »COSO ERM« (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ausgerichtet.

| Risiko | Beschreibung und Analyse | Gegenmaßnahme(n) | ||

|---|---|---|---|---|

| Naturkatastrophen | Langanhaltende und intensive Niederschläge verbunden mit Schneeschmelze und wassergesättigten Böden südlich von München bis zu den Alpen können entsprechende Hochwasserabflüsse in der Isar verursachen. Hierdurch könnte ein bedingter Bruch der Isardämme sowie der Hochwasserschutzdeiche bei Freising zu einer Überflutung der Terminals führen. | Sukzessive Erneuerung der Isardämme durch das Wasserwirtschaftsamt. In Teilen sind diese bereits saniert. Darüber hinaus plant der Freistaat Bayern, die Hochwasserschutzdeiche zurückzuverlegen. Zusätzlich überwacht der Flughafen München dauerhaft das Abwasserabflussgeschehen und führt Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch. Eine im Jahr 2019 durchgeführte Untersuchung des Hochwasserschutzes hat zudem ergeben, dass dieser auch bei intensiven Niederschlägen und Sturzfluten, welche bei entsprechenden Wetterlagen auftreten können, ausreichend ist. Durch ein Krisen- und Risikomanagement am Flughafen München werden die Gegenmaßnahmen auf operativer Ebene verstärkt. Die Ereignisse Erdbeben, Sturm, Hagel und Hochwasser sind versichert. |

Allgemeine Risiken (ohne ausreichend substantiellen Einfluß auf die Risikoberwertung der FMG)

Risiko VogelschlagKollisionen von Luftfahrzeugen mit schwergewichtigen Vögeln oder Vogelschwärmen können die Sicherheit des Flugbetriebs gefährden. Mit einem speziellen Biotopmanagement, das den Schutz der Vögel nicht beeinträchtigt, beugt der Flughafen München möglichen Kollisionen vor:

- Die Grünflächen um die Start- und Landebahnen herum werden nach einem an die örtlichen Verhältnisse angepassten Konzept gemäht.

- Das Gelände auf und um den Flughafen ist so gestaltet, dass sich für den Flugverkehr kritische Vogelarten gar nicht erst ansiedeln.

- Die Entwässerungsgräben nahe der Start- und Landebahnen sind mit Stahlseilen überspannt, um insbesondere Wasservögeln den Zugang zu erschweren.

- Mitarbeiter des »Wildlife Managements« beobachten die Vogelpopulation auf dem Flughafengelände und in relevanten Biotopen im Umkreis, um mögliche Gefahren durch Vogelflugbewegungen frühzeitig abzuwehren.

Risiko Schadstoffe

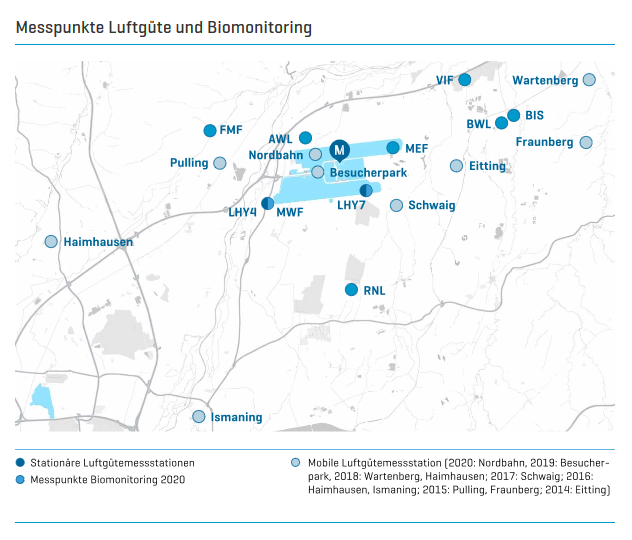

Langlebige Schadstoffe können sich in der Umwelt anreichern und so in die Nahrungskette gelangen. Diesen Sachverhalt beobachtet der Flughafen München seit vielen Jahren mit verschiedenen Verfahren. 2020 wurden an acht Messpunkten im Umland des Flughafens Pflanztöpfe mit Welschem Weidelgras und Grünkohl zusammen mit Sammelbechern für Staubniederschlag aufgestellt. Auch das Honigmonitoring wurde 2020 fortgesetzt.

Ultrafeinstaub:

Zum Ultrafeinstaub (UFP) zählen Partikel, die kleiner als 0,1 Mikrometer sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine standardisierten Verfahren zur Messung von UFP, keinen objektiven Maßstab für eine Beurteilung und auch keine Grenzwerte. Der Flughafen München verfolgt jedoch aufmerksam aktuelle Projekte, die sich mit der Ultrafeinstaubbelastung durch den Luftverkehr befassen. Im Umfeld des Flughafens Frankfurt finden derzeit intensive UFP-Messungen durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie statt. Auch im Umfeld des Flughafens München sollen ab dem Frühjahr 2021 an zwei Messstellen Messungen von UFP im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums durch die Universität Bayreuth erfolgen. Die FMG unterstützt das Messprogramm des Umweltministeriums, führt aber derzeit keine eigenen Messungen durch.

Weiterführende Infos: Risken und Chancenbericht