11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

de

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

Als Finanzdienstleister verbrauchen wir für unseren Geschäftsbetrieb im Wesentlichen Ressourcen rund um unsere geschäftsnotwendigen Immobilien. Die Hauptverbräuche hier sind Elektrizität, Wärme (Gas), Wasser und Papier. Ziel der Sparkasse Neuss ist es, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Größter Hebel für uns hierzu sind energieeffizientere Anlagentechnik bei fälligen Ersatzinvestitionen und die Reduzierung betrieblich genutzter Flächen (Räume).

Flächenverbrauch durch Neubauten auf noch nicht versiegelten Flächen möchten wir jetzt und in Zukunft vermeiden. Bei der Neu- bzw. Umgestaltung unserer Bestandsfilialen orientieren wir uns am „Vertriebskonzept der Zukunft“ (VdZ) des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) und an den dort empfohlenen baulichen Vorgaben zur optimalen Raumnutzung (Flächeneffizienz).

In 2020 haben wir fünf Filialen und ein Beratungscenter mit einer Fläche von 3.468 m² dementsprechend umgebaut. Hierzu gehört auch die vollständige Umstellung auf LED-Beleuchtung. In einer Filiale wurde die veraltete Heizungsanlage gegen eine neue mit moderner Gas-Brennwerttechnik getauscht. In 2021 werden wir weitere vier Filialen dementsprechend umbauen.

Wir erfassen unsere Verbräuche von Energie und Wasser, Treibstoffen, Papier und Abfall und die damit verbundenen CO2-Emissionen anhand der VfU-Kennzahlen zur betrieblichen Umweltleistung für Finanzdienstleister (s. Kriterium 13). Die Werte schreiben wir jährlich fort, um den Erfolg unserer Aktivitäten zur Verringerung des Ressourceneinsatzes in unseren Gebäuden messen und in Zielgrößen überführen zu können. Den Papierverbrauch reduzieren wir kontinuierlich durch zunehmende Digitalisierung.

| Haupt-Ressourcenverbrauch (Menge) |

2019 |

2020 |

Strom

davon für E-Autos |

4.886.879 kWh

./. |

4.939.813 kWh

13.276 kWh |

| Erdgas |

5.999.719 kWh

Klimabereinigt: 4.687.280 kWh |

6.232.000 kWh

Klimabereinigt: 4.582.352 kWh |

| Trinkwasser |

9.111 m³ |

7.707 m³ |

| Papier |

57,5 t |

55,0 t |

| Kraftstoffe (Diesel/Benzin) |

13.502 Liter |

10.236 Liter |

Digitalisierung hilft uns auch in anderen Bereichen Ressourcen zu schonen: Durch die Umrüstung unserer knapp 1.000 PC-Arbeitsplätze in 2019 mit neuen, sogenannten All-in-One Thin-Client-PC mit integrierter Kamera, sind wir in der Lage, von fast jedem Arbeitsplatz aus Videokonferenzen zu ermöglichen. Hierdurch verringert sich der Zeit- und Fahrtaufwand bei Besprechungsterminen zwischen unseren Standorten.

Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

Von der Funktionalität und Nützlichkeit der Videotechnik konnten wir uns dann mit Beginn der Corona bedingten Einschränkungen überzeugen. In der Spitze wurden bereichsübergreifende Konferenzen mit über 100 Mitarbeitenden virtuell abgehalten. Mittlerweile sind Videokonferenzen gelebter Standard und ersparen CO2-Emissionen durch den Wegfall des Pendlerverkehrs. Diesen Effekt erreichen wir auch durch die starke Ausweitung von ortsunabhängigem Arbeiten in Form von HomeOffice. Mittlerweile verfügen knapp 50% der Mitarbeitenden über diese Möglichkeit.

Die konkreten CO2-Auswirkungen hieraus können wir noch nicht benennen. Wir gehen aber von einer nennenswerten Reduzierung aus.

12. Ressourcenmanagement

de

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Das Ressourcenmanagement der Sparkasse Neuss umfasst im Wesentlichen Immobilien, Energie, Papier, Mobilität und IT. Möglichen Risiken begegnen wir durch die Einhaltung übergeordneter Empfehlungen (z. B. DSGV, FinanzInformatik) bzw. durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge (z.B. Verkehrsverbund, Stadtwerke).

Entscheidungen über Immobilienbestand und -nutzung trifft der zuständige Fachbereich auf Basis seines Fachkonzepts Immobilien, das den DSGV-Leitlinien (Management eigener Immobilien) folgt.

Spezialisten (Architekt, Bau- und Haustechniker, Fachkraft für Arbeitsschutz und Sicherheit) bewerten hierbei und erarbeiten Szenarien zur ihrer Restrukturierung. Alle Empfehlungen (Maßnahmen und Zielsetzungen) in Bezug auf das Immobilien-Portfolio werden in Abstimmung mit dem Vorstand und mit Blick auf die Ziele der Geschäfts- und Risikostrategie umgesetzt (s. Kriterium 2).

Aufgrund der Maßnahmen zur Flächeneffizienz konnten wir in 2020 insgesamt 1.744m² bisher sparkassenbetrieblich genutzter Flächen in eine Vermietung überführen. Durch die Vermietung freier Bestandsflächen unterbinden wir indirekt Flächenverbrauch durch Neubauprojekte auf bisher nicht versiegelten Flächen.

Die Einhaltung der Geschäfts- und Risikostrategie wird anhand ökonomischer Größen überwacht, die auf den wirtschaftlichen Erfolg zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags und die monetäre Stabilität der Bank ausgerichtet sind. Ökologische Aspekte kommen zurzeit in unseren aufsichtsrechtlichen Vorgaben dazu (MaRisk) nicht vor (s. Kriterium 8).

Umweltrisiken werden in unserem Risikomanagement innerhalb der sogenannten operationellen Risiken betrachtet. Dies erfolgt im Rahmen einer jährlichen Risikoinventur und an Hand einer sogenannten Risikolandkarte. Dabei werden die erkannten Risiken aus Prozessen (interne Verfahren, externe Einflüsse, Infrastruktur und Mitarbeiter) zusammengeführt und einer weiteren Analyse unterzogen. Die Ergebnisse werden bewertet und fließen (ggf. mit entsprechenden Gegenmaßnahmen) in die jährlich fortgeschriebene Risikostrategie der Sparkasse Neuss mit ein.

Als Finanzdienstleister mit 62 Standorten im Rhein-Kreis Neuss sind wir zum Erhalt

unseres Geschäftsbetriebes in erster Linie auf unsere IT-Technik und damit auf den Hauptenergieträger Strom angewiesen. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über den kommunalen Versorger. Die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH bekennt sich zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Geschäftspolitik und richtet ihre Produkte daraufhin aus (https://www.stadtwerke-neuss.de/unternehmen/engagement).

Die Stromversorgung gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Dementsprechend existieren bei den kommunalen Versorgern umfangreiche Notfallpläne bei Ausfällen. Darüber hinaus haben wir eigene Notfallpläne mit abgestimmten Verfahrensweisen. Kurzfristige Stromausfälle können wir an unseren Hauptstandorten durch Notstromaggregate überbrücken. Unabhängig von solchen Störungen werden unsere Daten täglich physisch gesichert, um irrevesible Schäden für unseren Geschäftsbetrieb auszuschließen.

Die Sparkasse Neuss unterliegt keiner gesetzlichen Energiemanagementpflicht. Als nicht-KMU unterliegen wir aber der Energieauditpflicht nach dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G). Dieses Audit haben wir nach 2015 Ende 2019 zum zweiten Mal durchgeführt. Von den elf vorgeschlagenen Maßnahmen haben wir bisher zwei umgesetzt (Einsatz weiterer E-Autos, Umrüstung LED-Beleuchtung in Filialen (siehe auch Kriterium 11). Beide Maßnahmen bringen eine CO2-Einsparung von 6,3 to/a. Drei weitere Maßnahmen sind bereits fest für 2021 eingeplant.

Die Sparkasse Neuss bezieht zu 100% Ökostrom („watergreen“). Geschäftsbericht, Sozial- und Nutzenbilanz, Kundenzeitschriften stehen digital zur Verfügung, ebenso Kontoauszüge, Kreditkarten- und Wertpapierabrechnungen. Die Kunden haben elektronische Postfächer, Briefsendungen gehen mit GoGreen (Deutsche Post AG) CO2-neutral zu.

Seit 01.01.2020 können alle Mitarbeitenden der Sparkasse Neuss das sogenannte Firmenticket des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) kostenlos erhalten. Mittlerweile nutzen nahezu 350 Mitarbeitende (ca. 34%) das kostenlose ÖPNV-Ticket.Zusätzlich stehen für Dienstreisen zwei nicht personalisierte ÖPNV-Tickets der höchsten Tarifstufe zur Verfügung. Diese decken den gesamten Verbundraum des VRR ab.

Ein selbst gesetztes Ziel der Sparkasse ist es, den eigenen Fuhrpark (19 Fahrzeuge) sukzessive auf alternative, umweltschonendere Antriebe umzustellen. 2018 haben wir das erste Elektroauto in Betrieb genommen. Mittlerweile sind es bereits sieben Fahrzeuge (37%). Bei 100% regenerativ erzeugten Strom verursachen diese ca. 25% weniger CO2-Ausstoß als ein Verbrenner-Motormodell.

Mit der Umstellung unseres Fuhrparks und der Einführung des Firmentickets begegnen wir für unser Hauptstellengebäude in Neuss (liegt in Umweltzone) dem Risiko einer Erreichbarkeitseinschränkung aufgrund von (Diesel-)Fahrverboten.

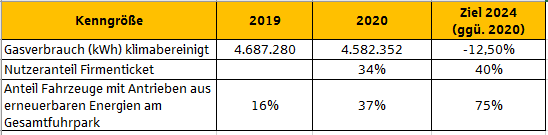

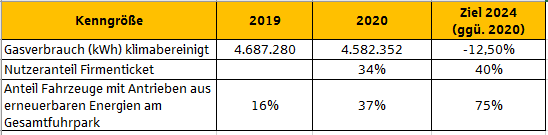

Konkret haben wir für den Zeitraum 2020 bis 2025 folgende Ziele festgeschrieben:

| Kenngröße |

2019 |

2020 |

Ziel 2024 (vs. 2020) |

Erläuterungen / Hinweise |

| Wasser (m³) |

9.111 |

7.707 |

-20% |

effizientere Technik; Reduktion Verbrauch durch weniger MA im Hause |

| Gasverbrauch (kWh) klimabereinigt |

4.687.280 |

4.582.352 |

-12,50% |

effizientere Technik, weniger Fläche;

Ziel -2,5% p.a. |

| Nutzeranteil Firmenticket |

./. |

34% |

40% |

Anteil Nutzer im Verhältnis zu Anzahl Beschäftigte (Köpfe, keine MAK!) |

| Anteil Fahrzeuge mit Antrieben aus erneuerbaren Energien am Gesamtfuhrpark |

16% |

37% |

75% |

Angabe in % |

Einsparungen durch Photovoltaikanlagen können wir noch nicht quantifizieren. Im Zuge der Filialumbauten in 2020 haben wir jetzt erstmalig auf zwei Gebäuden Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 14,75 kWp installiert, die zum Jahreswechsel in Betrieb genommen wurden. Die Stromerzeugung erfolgt in erster Linie zum Eigenverbrauch. Überschüsse gehen in einen Batteriespeicher bzw. werden in das Versorgungsnetz eingespeist. Für 2021 sind bis zu vier weitere Anlagen geplant.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

de

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Der Materialeinsatz bei der Sparkasse Neuss umfasst im wesentlichen Papier. In 2020 hatten wir (hochgerechnet) folgenden Papierverbrauch:

| Papier |

Papierverbrauch insgesamt in Tonnen |

55 |

| Recyclingpapier |

0 |

| Frischfaserpapier (ECF und TCF) |

50 |

| Frischfaserpapier, chlorgebleicht |

5 |

| Anteil Papier mit Nachhaltigkeits-Labeln in % |

90% |

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch teilt sich auf in direkten Energieverbrauch und indirekten Energieverbrauch. Unter direktem Energieverbrauch verstehen sich Brenn- und Kraftstoffe für Heizungen und unseren Fuhrpark. Unter indirekten Energieverbrauch fällt insbesondere unser Stromverbrauch.

| Kategorie |

Verbrauch in der jeweiligen Einheit |

| A) Direkter Energieverbrauch – nicht erneuerbar |

|

| Erdgas in kWh (Brennstoff für Heizungen) |

6.232.000 |

| Heizöl in kWh (Brennstoff für Heizungen) |

|

| Kraftstoffe für die Notstromversorgung (Benzin, Diesel) |

|

| Heizöl in kWh (Brennstoff für Heizungen) |

140.000 |

| Benzin aus Fahrzeugen in km |

38.735 |

| Diesel aus Fahrzeugen in km |

106.598 |

| Erdgas in Fahrzeugen (CNG, Scope 1) |

|

| Autogas in Fahrzeugen (LPG, Scope 1) |

|

| Kategorie |

kWh |

| A) Indirekter Energieverbrauch – nicht erneuerbar |

|

| Strom aus Abfall-Verbrennung |

0 |

| Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung |

0 |

| Strom aus Gaskraftwerken |

0 |

| Strom aus Ölkraftwerken |

0 |

| Strom aus Schwarzkohlekraftwerken |

0 |

| Strom aus Braunkohlekraftwerken |

0 |

| Strom aus Kernkraftwerken |

0 |

| Strom aus Lieferanten-Mix |

0 |

| Strom aus markttypischem Mix: |

0 |

| Fernwärme mit Standardmix |

0 |

| Fernwärme mit Lieferantenmix |

30.000 |

| |

|

| B) Indirekter Energieverbrauch erneuerbar |

|

| Strom aus Laufwasserkraftwerken |

|

| Strom aus Speicherwasserkraftwerken „watergreen“ |

4.939.813 |

| Strom aus Windkraftwerken |

0 |

| Strom aus Biomassekraftwerken |

0 |

| Strom aus Biogaskraftwerken |

0 |

| Strom aus Photovoltaikkraftwerken - Netzbezug |

0 |

| Strom aus Photovoltaikkraftwerken - Eigenproduktion |

0 |

| |

|

| Erneuerbare Heizenergie aus Holzheizung |

0 |

| Erneuerbare Heizenergie Solar |

0 |

| Fernwärme aus Biogas / erneuerbare Energien |

0 |

| |

|

| Gesamter indirekter Energieverbrauch |

4.939.813 |

Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Hinsichtlich unserer Ziele betrachten wir einen Vierjahreszeitraum, da wir zur Zeit noch nicht konkret benennen können, in welchem Jahr wir die geplanten Maßnahmen umsetzen werden.

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

| Kategorie |

m3 |

| Regenwasser |

ermitteln wir nicht |

| Grund- und Oberflächenwasser |

ermitteln wir nicht |

| Trinkwasser |

|

| Gesamtwasserentnahme |

7.707* |

* Im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir die Verbräuche unserer Mieteinheiten jetzt herausgerechnet. Damit ergibt sich eine veränderte Datenbasis für die Zukunft.

|

|

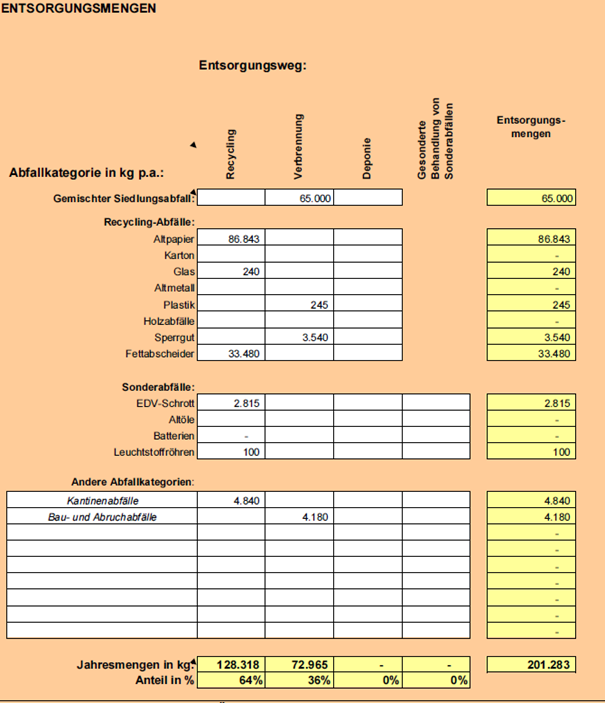

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

Recycling ausgedienter, aber noch funktionstüchtiger IT

Die Sparkasse Neuss unterstützt seit Jahren die gemeinnützige Hilfsorganisation Labdoo. Von der Belegschaft gespendete PCs, Monitore, E-Reader sowie Note- und Netbooks werden dort wiederaufbereitet und mit Lernsoftware ausgestattet, bevor sie CO2-neutral zu Schulprojekten transportiert werden.

13. Klimarelevante Emissionen

de

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Die Sparkasse Neuss nutzt für die Erhebung ihrer diesbezüglichen Kennzahlen den Standard des Vereins für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. (VfU). Diese Kennzahlen entsprechen den internationalen Standards der Umwelt- und Klimaberichterstattung wie Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas (GHP) Protocol und Carbon Disclosure Project (CDP).

Anhand dieser Kennzahlen und deren Entwicklungen leiten wir in Abstimmung mit den betroffenen Fachabteilungen konkrete Maßnahmen ab. Größte Emissionsquelle ist unser Heizwärmebedarf mit Erdgas als Hauptenergieträger gefolgt von Strom. Die Sparkasse Neuss nutzt erneuerbare Energie durch den ausschließlichen Bezug von Ökostrom mit sogenannter "watergreen"-Kennzeichnung. Dieser Strom ist emissionsfrei und besteht gemäß Stromkennzeichnung der Stadtwerke Neuss zu 100% aus erneuerbaren Energien.

Auf Basis dieser Werte haben wir uns Ziele gesetzt, die wir über den Einsatz effiizienterer Technik aber auch über Bewusstseinsänderungen der Mitarbeiter (z.B. im Bereich Mobilität mit dem Firmenticket) erreichen wollen (s. auch Leistungsindikator Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs).

Durch unsere E-Autos und den (geschätzten) Rückgang bei Dienstreisen erreichen wir zwar ca.16 Tonnen Einsparung, insgesamt ergibt sich ein um 55 Tonnen erhöhter CO2-Ausstoß (1.951 zu 2.006) gegenüber 2019. Hauptgründe sind die Miterfassung von Heizverbräuchen aus mehreren angemieteten Filialen, bei denen uns bisher über die Nebenkostenabrechnungen nur die anteiligen Euro-Beträge für Heizenergie abgerechnet wurden. Durch das Energieaudit Ende 2019 können wir diese jetzt in kWh berücksichtigen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

de

Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

| Kategorie: |

Tonnen CO2e |

| A) Brennstoffe: |

|

| Erdgas |

|

| Heizöl |

|

| Kraftstoffe für die Notstromversorgung (Benzin, Diesel) |

|

| Kohle |

|

| |

|

| B) Treibstoffe: |

|

| Benzin |

|

| Diesel |

|

| Erdgas (CNG) |

|

| Autogas (LPG) |

|

| |

|

| Direkte THG-Emissionen (Scope 1) |

1.303 |

Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

| Kategorie: |

Tonnen CO2e |

| A) Aus Stromverbrauch - Location Based |

2.563 |

| A) Aus Stromverbrauch - Market Based |

4 |

| b) Übrige Scope 2 Emissionen |

|

| Indirekte energiebedingte THG-Emissionen |

Frage des Fachbereiches: Die „Scope-Richtlinien“ haben sich geändert. Bitte mal beim DNK nachfragen, welcher der beiden Werte von oben hier rein muss. M.E. nicht die Addition. |

| Kategorie: |

Tonnen CO2e |

| Strom |

|

| Heizung |

|

| Verkehr |

|

| Papier |

|

| Wasser |

|

| Abfall |

|

| Weitere indirekte THG-Emissionen |

699 |

Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

S.o. Detailiertere Angaben sind auf Basis unserer Erfassungen nicht darstellbar.

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2 Äquivalenten.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung für diese Wahl.

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Zur Reduzierung der THG-Emissionen werden Maßnahmen getroffen. Diese sind in den Kriterien 12 und 13 beschrieben.