Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

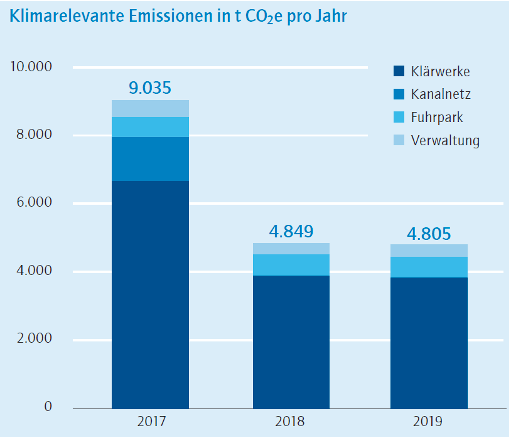

Wie in Kriterium 12 beschrieben, deckten wir 2019 bereits knapp 81 Prozent des Gesamtstromverbrauchs mit regenerativer Eigenstromerzeugung, auf den Klärwerken waren es sogar 89 Prozent (8 Prozent mehr als 2018). Unser Ziel: Bis 2030 sind wir klimaneutral und produzieren auch Energie für die Stadt Köln. Für extern eingekauften Strom beziehen wir seit 2018 ausschließlich klimaneutralen Ökostrom. Deshalb lagen unsere direkten Treibhausgasemissionen (Scope 1) aus selbst erzeugtem Strom, Wärme und Kraftstoffverbrauch im Berichtsjahr lediglich bei 4.767 Tonnen CO2-Äquivalenten. Hinzu kommen 36 Tonnen indirekte energiebedingte Emissionen (Scope 2) aus dem Bezug von Fernwärme.

Um unser Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, planen wir derzeit den Bau einer Anlage zur Biogasaufbereitung, die im Mai 2022 in Betrieb gehen soll. Durch diese Anlage wird es möglich, unser Faulgas in Biomethan umzuwandeln, das Erdgasqualität besitzt. So können wir es ins Erdgasnetz einspeisen, damit es für Wärme und Mobilität an anderen Orten genutzt oder als Energiereserve im Netz zwischengespeichert werden kann. Die Anlage kann bis zu 1,8 Millionen Kubikmeter Biogas pro Jahr erzeugen. Ein Teil soll in den fünf Klärwerken der StEB Köln zur Strom- und Wärmeproduktion und für Erdgasfahrzeuge eingesetzt werden. Die größere Überschussmenge wird städtische Immobilien beheizen und substituiert 12 Prozent fossiles Erdgas, das entspricht 4.100 Tonnen CO2 jährlich.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Dekarbonisierung unserer Fahrzeugflotte. Diese bestand 2019 aus 82 Fahrzeugen, mit denen wir insgesamt 193.800 Liter Diesel (2018: 195.700 Liter) und 7.800 Liter Benzin (2018: 9.300 Liter) verbrauchten (s. auch GRI SRS-302-1). Unser Ziel: Bis 2030 senken wir den CO2-Ausstoß der Flotte bilanziell auf 0, das heißt, wir sparen 600 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Dazu tauschen wir die Fahrzeuge ökobilanziell sinnvoll am Ende ihrer Nutzungsdauer aus. 10 Prozent der Fahrzeuge fahren bereits heute mit Elektroantrieb. Weitere Fahrzeuge werden in den nächsten Jahren durch Fahrzeuge mit Gasmotoren ausgetauscht, die dann mit unserem CO2-neutralen Biogas betrieben werden. In der Initiative „H2R Wasserstoff Rheinland“ treiben wir die Entwicklung umweltfreundlicher Antriebstechnologien gemeinsam mit Partnerorganisationen voran. Bis 2023 untersuchen wir dort die Erzeugung von grünem Wasserstoff bei der Abwasserreinigung. Bis 2030 stellen wir unsere Kanalreinigungsfahrzeuge auf Wasserstoff-Antriebe um. Zusätzlich erforschen wir alternative, energieeffizientere Reinigungsverfahren für unsere großen Kanäle.

Gerade in einer Großstadt wie Köln möchten wir unsere Angestellten außerdem ermutigen, den Weg zwischen Wohnort und Arbeitsplatz möglichst umweltfreundlich zurückzulegen. Das ist besonders relevant an Standorten, die teilweise nur schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 2019 organisierten wir deshalb einen Mobilitätstag, bei dem sie zum Beispiel Pedelecs, Lasten- und Falträder testen und alternative Mobilitätslösungen wie Carsharing kennenlernen konnten. Wir bezuschussen auch das Jobticket, unterstützen den Kauf von E-Bikes und das Arbeiten im Homeoffice.

Eine Übersicht über die wichtigsten Ziele im Bereich Emissionen sind in Kriterium 3 vermerkt. In der Umwelterklärung 2020 sind weitere Ziele und Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und damit der Emissionen beschrieben. Details zur Berechnung der Emissionen inkl. der verwendeten Standards sind in den folgenden Leistungsindikatoren sowie in der Umwelterklärung ab Seite 16 vermerkt.