Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

In allen Bereichen richtet die FMG ihre Unternehmenspolitik so aus, dass auch in Zukunft ein erfolgreicher Betrieb zugunsten der Sicherung von Mobilität und Standortqualität in Bayern gewährleistet wird. Die Umweltpolitik der FMG stellt eine verbindliche Handlungsrichtlinie für alle Unternehmensbereiche dar und unterstreicht den hohen Stellenwert des Umweltschutzes im Unternehmen.

Klimaschutzstrategie

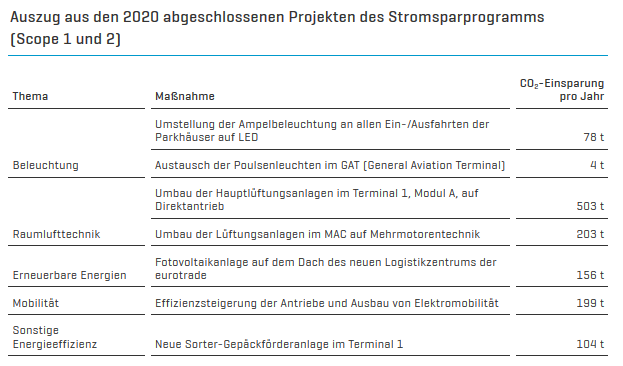

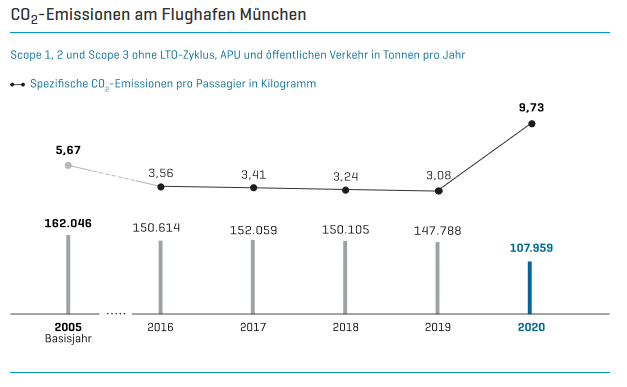

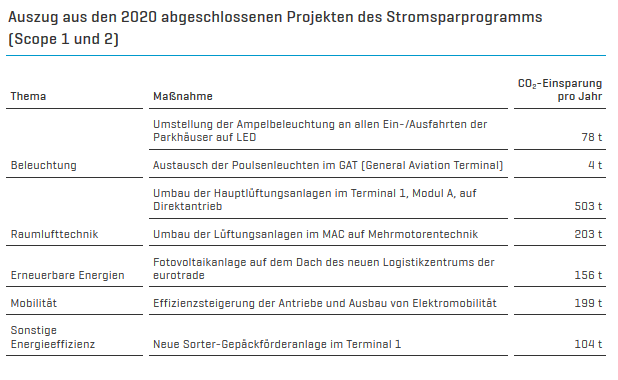

2020 hat die Flughafen München GmbH rund 1,2 Millionen Euro investiert, um den Treibhausgas-Ausstoß durch 20 Einzelmaßnahmen langfristig um 2.373 Tonnen zu reduzieren. Ohne die insgesamt 294 Einzelmaßnahmen wäre der CO2-Ausstoß des Münchner Flughafens um mehr als circa 50.300 Tonnen CO2 pro Jahr wesentlich höher, als er faktisch ist.

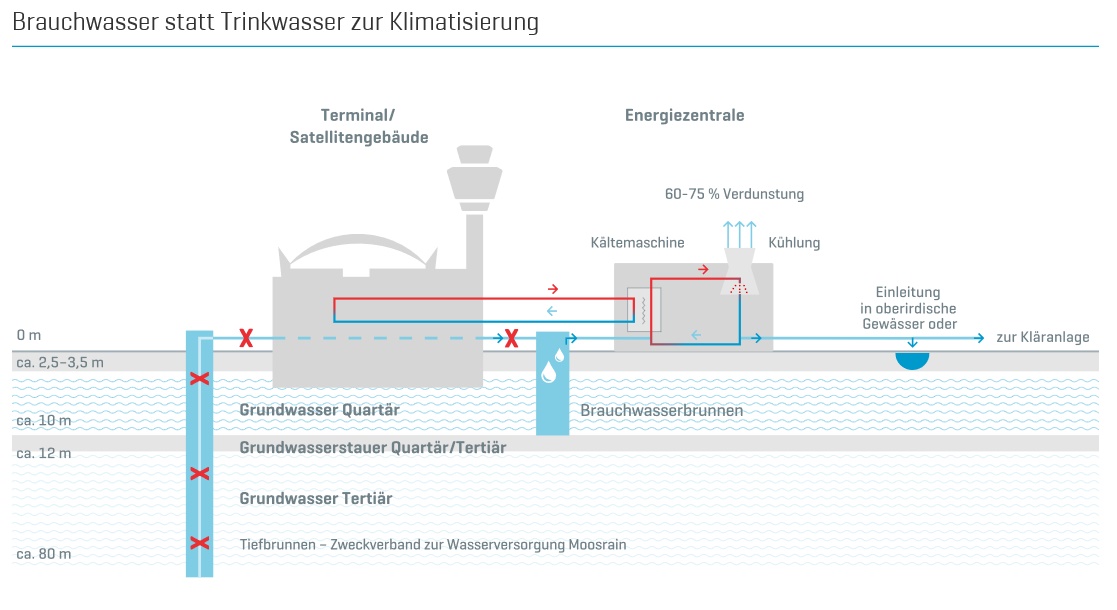

Brauchwasser statt Trinkwasser

Der Flughafen München verwendet dort vermehrt Brauchwasser, wo keine Trinkwasserqualität erforderlich ist: für Betonarbeiten und zur Baustellenbefeuchtung, zur Reinigung der Bahnen mit Hochdruckgeräten, für Nasskehrmaschinen, zur Kanalreinigung sowie zur Bewässerung von Grünflächen, Sträuchern und Bäumen. Zudem werden die Energiezentralen West und Ost schon seit mehreren Jahren mit oberflächennahem quartärem Grundwasser (Brauchwasser) aus eigens gebohrten Brunnen versorgt – statt mit wertvollem tertiärem Grundwasser (Trinkwasser). Das Wasser wird dort benötigt, um über Verdunstungskühltürme die Kondensationswärme der Kälteerzeuger abzuführen und die Verbrennungsmotor- und Dampfkesselanlagen zu kühlen. Dieses Vorgehen führte 2020 zu einer Einsparung von rund 200.000 Kubikmetern Trinkwasser, seit Beginn der Brauchwasserförderung im Jahr 2010 waren es insgesamt nahezu 2.200.000 Kubikmeter. Um zusätzlich bis zu 50.000 Kubikmeter Trinkwasser jährlich einsparen zu können, sind weitere Brauchwasserbrunnen in Planung und Bauvorbereitung; ein Brunnen soll im Jahr 2021 in Betrieb gehen. In den vergangenen Jahren pendelte sich der Trinkwasserverbrauch am Münchner Flughafen trotz Passagierwachstums gleichbleibend bei etwa einer Million Kubikmeter ein. 2020 bezog der Flughafen insgesamt 563.789 Kubikmeter Trinkwasser vom Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain. Dies entspricht rund 45 Prozent weniger als im Vorjahr und ist bedingt durch die Corona-Pandemie.

Stromerzeugung und -bezug

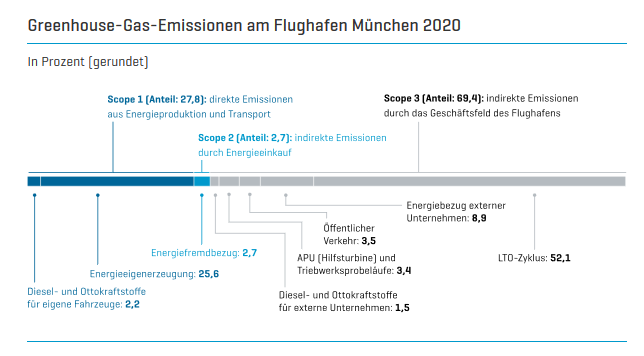

Mit seinem Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt der Flughafen mehr als die Hälfte des Strombedarfs mit Erdgas. Allein die Abwärme daraus deckt rund 80 % des Bedarfs an Heizwärme und Klimakälte ab – ohne zusätzlichen Energieeinsatz. Bis auf eine minimale Menge, die in Spitzenkesseln erzeugt wird, bezieht der Flughafen den restlichen Bedarf an Heizwärme bei der Fernwärmeversorgung Freising. 80 % dieser zugekauften Fernwärme – also etwa 22 Gigawattstunden (GWh) – werden seit Anfang 2011 von einem Biomasse-Heizkraftwerk am Standort Zolling bezogen. Der Bezug ist über eine langfristige Option für die nächsten Jahre gesichert. Diese aus Biomasse gewonnene Fernwärme ist regenerativ sowie klimaneutral und senkt den CO2-Ausstoß um rund 4.500 Tonnen pro Jahr. Gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme im Mix der Bundesrepublik Deutschland werden so pro Jahr 40.000 Tonnen CO2 eingespart. Der übrige erzeugte Strom des BHKW fließt an Unternehmen auf dem Gelände, sodass weniger als ein Drittel des auf dem Flughafen-Campus verbrauchten Stroms von externen Netzbetreibern kommt. Insgesamt haben sich die Emissionen aus dem Fremdbezug von Strom und Fernwärme seit 2005 um circa 25 % verringert. Betrachtet man nur den Flughafen München Konzern allein, haben sie sich sogar fast halbiert. Dies liegt zum einen an den effizienteren Aggregaten zur Kraft-Wärme-Kopplung, zum anderen an Einsparungen im Stromverbrauch.

Abfallmanagement

Die Flughafen München GmbH ist autorisiert, die Abfallwirtschaft aus ihrem Gelände auf Grunlage des Kreislaufwirtschaftsgesetztes eigenverantwortlich durchzuführen. Absolute Priorität hat dabei die Abfallvermeidung. In allen Bereichen des Flughafenbetriebs fallen jedoch Abfall- und Wertstoffprodukte an, die dann am Entstehungsort in unterschiedlichen Trennsystemen gesammelt, zertifizierten Fachbetrieben in der Nähe des Flughafens übegeben, in Sortieranlagen aufbereitet und anschließend recycelt oder verwertet werden. Übrig bleibt ein geringer Anteil an nicht verwertbarem Restabfall, den das Heizkraftwerk München Nord in Fernwärme und Strom umwandelt. Die meisten Abfälle und Wertstoffe erzeugen die Beteiligungsesellschaften und die am Flughafen ansässigen Firmen sowie Airlines. Voraussetzung für eine erfolgreiche Ressourcensschonung ist also ein idividuell auf die jeweiligen Abfallerzeuger zugeschnittenes Entsorgungskonzept - von der Abfallenstehung bis hin zur Verwertung und Beseitigung. Regelmäßig informiert die FMG deshalb über aktuelle Aballthemen, gibt Hilfestellungen zu umweltbewusstem Verhalten und steht bei Fragen beratend zur Seite.

Landschaftsplanung

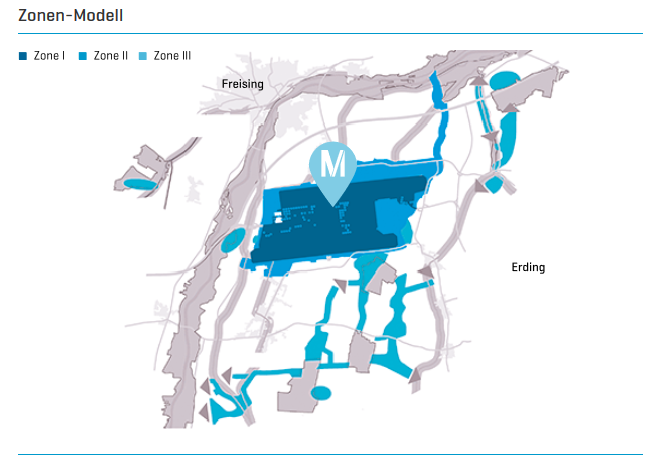

Um den Flughafen München optimal in seine Umgebung einzubetten, schuf die FMG von Anfang an Strukturen, die das weiträumige Umfeld im Erdinger und Freisinger Moos ökologisch aufwerteten und vernetzten. Dazu wurde im Rahmen der geltenden Grünordnung ein Drei-Zonen-Konzept umgesetzt: Zone I umfasst das Flughafengelände mit Start- und Landebahnsystem, Gebäuden sowie Straßen, Zone II den gehölz- und strukturreichen Grüngürtel um das Flughafengelände und Zone III die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen.

Zone I: Flughafengelände mit Start- und Landebahnsystem, Gebäuden sowie Straßen

Grünflächen mit derzeit circa 5.000 gepflanzten Bäumen machen fast zwei Drittel des Flughafengeländes aus. Durch eine zielgerichtete Pflege entstanden besonders innerhalb des Sicherheitszauns, auf den Grünflächen zwischen den Start- und Landebahnen und deren Infrastruktureinrichtungen, eine artenreiche Vegetation und ökologisch wertvolle Lebensräume vor allem für seltene Wiesenbrüter.Zone II: gehölz- und strukturreicher Grüngürtel um das Flughafengelände

Die Flughafenrandzone mit ihren Gehölzen, Entwässerungsgräben und Wiesen übernimmt Lärmschutz- und Pufferfunktionen für Siedlungen und Landwirtschaft. Der Vorflutgraben Nord mit seinem naturnah gestalteten Lauf beherbergt zum Beispiel schutzwürdige Pflanzen, wie Küchenschelle, Ochsenauge, Staudenlein und Glockenblume. Auf der Liste der besonders geschützten Arten stehen die Sumpfgladiole und das Gefärbte Laichkraut.Zone III: ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Mittlerweile hat die FMG circa 500 Hektar Ausgleichsflächen geplant und hergestellt. Sie sollen die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichen, die durch Bauvorhaben verursacht werden. Die zuständigen Genehmigungsbehörden bestätigten deren auflagenkonforme Herstellung und Pflege. Diese naturschutzfachlichen Kompensationsflächen leisten mit ihrer struktur- und artenreichen Vegetation einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität in der Region. Sie liegen verteilt in der landwirtschaftlichen Flur und bilden Rückzugsgebiete und Trittsteine im Biotopverbund. Sie werden weder gedüngt noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt.