11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

de

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

F&W ist kein produzierendes Unternehmen im klassischen Sinne, allerdings ist F&W „Produzent“ von F&W-eigenen Gebäuden, also Wohnungen und Unterkünften. Dementsprechend wird in diesem Nachhaltigkeitsbericht die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen von F&W in der Rolle als Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft betrachtet. Der natürliche Ressourcenverbrauch in diesem Bereich wird dabei mit Hilfe der absoluten Kennzahlen erfasst und gesteuert:

- Stromverbrauch (Kilowattstunden Strom absolut, Kilowattstunden Strom/bewohntem Platz)

- Wärmeverbrauch (Kilowattstunden Wärme absolut, Kilowattstunden Wärme/Quadratmeter)

- Wasserverbrauch (Kubikmeter Wasser absolut, Kubikmeter Wasser/bewohntem Platz)

- Abfallmenge (Liter Abfall absolut, Liter Abfall/Platz)

- THG-Emissionen absolut (CO2-Äquivalte bzw. CO2e)

Einen Überblick über den Ressourcenverbrauch für das Basisjahr 2019 (Die Daten des Berichtsjahres 2020 liegen zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht vor) liefern die Daten aus den Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12. Dargestellt werden die Verbräuche für Papier, Fuhrpark, Energie, Wasser und Abfall. Nach der ersten Energieverbrauchsdatenerfassung und -analyse lässt sich eine erste Erkenntnis ableiten: „Im Mittel weisen die Einrichtungen von F&W mit 218 kWh/m² einen verhältnismäßig hohen Wärmeverbrauch pro Quadratmeter auf. Dieser hohe Verbrauch lässt sich nicht ausschließlich durch die Gebäudesubstanz erklären, so dass vor allem das Nutzungsverhalten der Bewohnerinnen und Bewohnern einen hohen Einfluss auf den Wärmeverbrauch hat. Gleichzeitig besteht die Herausforderung, dass die Bewohnerinnen und Bewohner zum Teil zunächst andere Prioritäten haben bzw. finanzielle Anreize zum Ressourcensparen in Regel nicht gegeben sind. Um mit gutem Beispiel voran gehen zu können, soll in 2021 das Format „Information und Austausch mit den Teamleitungen zum Klimaschutz“ umgesetzt werden. Dabei sollen gezielt die Bewohnerinnen und Bewohner geschult und mögliche Anreize zum sachgemäßen Heizen und Lüften gefunden werden.“, Britta Luger, Klimaschutzmanagerin bei F&W, 2020.

12. Ressourcenmanagement

de

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Ziele Ressourceneffizienz und ökologische Aspekte Zu den Unternehmenszielen von F&W gehört, wie im Unternehmensleitbild verankert, auch der aktive Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz. Als Tochter der Freien und Hansestadt Hamburg will F&W bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand der eigenen Liegenschaften erreichen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde im Jahr 2017 ein Klimaschutzteilkonzept erstellt, welches sukzessive umgesetzt und angepasst wurde. In 2020 wurde zudem das Klimaschutzmanagement installiert. Als nächstes wird nun ein Klimaschutzziel quantifiziert und kommuniziert. Weiter soll bei F&W die Nutzung regenerativer Energien und das Anschließen an Nah- und Fernwärme im eigenen Gebäudebestand sowie bei den Neubauten vorangetrieben werden. Darüber hinaus soll die Nutzung umweltfreundlicher Baustoffe weiter in den Fokus rücken. Angestrebt wird zudem eine kompakte Bauweise der Gebäude mit einem wirtschaftlich vertretbaren Wärmedämmstandard, um schnell und ressourcenschonend Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die Energie- und Wasserverbräuche sind während bei Nutzungsphase stark vom Nutzungsverhalten abhängig. Aus diesem Grund bemüht sich F&W über Sensibilisierungsmaßnahmen, den Verbrauch der Bewohnerinnen und Bewohner zu senken. Dazu werden Einsparmaßnahmen vorgestellt, Informationsmaterial bereitgelegt und Schulungen durchgeführt. Aktuell ist für 2021 ein Format zur Information und zum Austausch mit allen Teamleitungen in den Einrichtungen, der Klimaschutzmanagerin und der Energiemanagerin geplant. Im Rahmen des 2020 bei F&W installierten Klimaschutzmanagements werden die Verbräuche aus Energie, Mobilität sowie Beschaffung (hier zunächst Papier) erfasst und gesteuert. Des Weiteren werden Abfallaufkommen und Biodiversität näher betrachtet und daraus Maßnahmen abgeleitet. Die Geschäftsführung wird regelmäßig über die Planung der Aktivitäten in Regelterminen sowie über die jährlichen Klima- und Energieberichte informiert. Strategien und konkrete Maßnahmen Im Berichtsjahr 2020 wurde erstmalig ein spezifisches Klimaziel bei F&W entwickelt. Derzeit wird bei Neubauprojekten von F&W mindestens nach den Anforderungen des Standards KfW-Effizienzhaus 55 angestrebt. Für die Bestandssanierung hingegen werden aktuell Standards erarbeitet, die maßgeblich dazu beitragen sollen, bis zum Jahr 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand im Eigentum zu haben. Dazu existiert ein Sanierungsfahrplan aus dem Jahr 2017, der zurzeit aufgrund starker Veränderungen beim Unterbringungsbedarf von Geflüchteten und Covid-19-Pandemie überarbeitet wird. Darüber hinaus hat F&W vor allem aufgrund des kurzfristig notwendigen zusätzlichen Wohnraums während des vermehrten Zuzugs von Geflüchteten einige temporäre Gebäude (insbesondere Wohncontainer) mit elektrischer Beheizung ausgestattet. Auch wenn der Strombedarf bei F&W zu 92 % über Ökostrom gedeckt wird, soll die Wärmeversorgung durch Strom in Zukunft vermieden werden (Ausnahmen bilden Wärmepumpen). Der Anteil an Nah- und Fernwärmeanbindung an den Gebäuden von F&W ist ebenfalls hoch und soll in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden. Insbesondere wird hier an Quartierslösungen mit Blockheizkraftwerken (BHKWs) auf den eigenen Geländen gedacht. Weiter soll der Anteil regenerativer Energien an der Wärmeversorgung sukzessive erhöht werden. Die Dachflächen der Neubauten von F&W werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften extensiv begrünt, wodurch ein Beitrag zu Biodiversität und Klimaschutz geleistet wird. F&W ist sich der Auswirkungen des Baus und Betriebs von insgesamt 154 Einrichtungen auf Klima und Natur bewusst. Um diese negativen Auswirkungen weitestgehend zu vermeiden, fließen ökologische Kriterien in den Beschaffungsprozess mit ein. Dabei ist die Auswahl der Baustoffe auch von der Nutzungsart der Gebäude abhängig. Des Weiteren soll in Zukunft bei der Material- und Bauart-Entscheidung die Recyclingfähigkeit der Baustoffe zu einem Kriterium gemacht werden. Für alle Bau- und Sanierungsvorhaben werden aktuell Standards erarbeitet, um Nachhaltigkeitsaspekte abzudecken und effizienter zu werden. Des Weiteren ist für das Jahr 2021 die Maßnahme „Abfalltrennung“ geplant. In der Zentrale von F&W wird die konsequente Trennung von Bioabfall aus Kaffeeautomaten und Papierabfall sowie Restmüll umgesetzt. Außerdem wurden im Zuge der Auswertung der Abfallmenge im Jahr 2020 die drei Standorte mit dem höchsten Restabfall-Vorkommen ermittelt. Diese sollen im Nachgang zur ersten Klimawoche von F&W 2021 von der Klimaschutzmanagerin, der Energiemanagerin und Mitarbeitenden der Stadtreinigung Hamburg besucht und für Restabfall-Vermeidung sensibilisiert werden. Zusätzlich soll eine regelmäßige Sprechstunde zum Thema Abfall für alle Mitarbeitenden in den Einrichtungen angeboten werden. Dabei können Erfahrungen aus den Einrichtungen untereinander ausgetauscht werden, und neben der Klimaschutzmanagerin steht die Stadtreinigung für Fragen zur Verfügung. Zur Förderung klimafreundlicher Fortbewegung wird bei F&W das HVV-ProfiTicket-Abo für Mitarbeitende bezuschusst. Im Jahr 2020 nutzten 560 Mitarbeitende dieses Fahrkarten-Abonnement für den Weg zur Arbeit. Derzeitige Zielerreichung Die systematische Nachverfolgung von Energie- und Klimazielen wurde im Unternehmen durch die Einführung des Klimaschutz- und Energiemanagements im IV. Quartal 2020 etabliert. Die Kennzahlen zur Zielverfolgung befinden sich aktuell im Entstehungsprozess. Bisher erreichte Ziele und Maßnahmen sind die Folgenden:

- Baulich: Wärmedämmung der obersten Geschossdecke eines denkmalgeschützten Hauses am Standort August-Krogmann-Straße, Haus 5

- Baulich: Fertigstellung des Begegnungshauses Ohlendieckshöhe im Oktober 2020, inklusive Gründach sowie Anschluss an das Nahwärmenetz

- Baulich: Fertigstellung eines Neubaus in der Loogestraße mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, einer Wärmepumpe sowie solarthermischer Unterstützung der Warmwasserbereitung

- Organisatorisch: Beschaffung von Elektrofahrzeugen als Poolfahrzeuge bzw. Dienstwagen

- Organisatorisch: Errichtung eines Lagers zur Wiederverwendung gebrauchter Möbel

- Organisatorisch: Umsetzung von mehreren Urban-Gardening-Projekten, z. B. in den Einrichtungen Waldweg und Eulenkrugstraße

- Organisatorisch: Regelmäßige Teilnahme bei „Hamburg räumt auf“, Schulungen und Abfalltrennspiele für die Bewohnerinnen und Bewohner durch die Stadtreinigung Hamburg

- Fachlich: Erarbeitung eines Energiecontrolling-Konzeptes

- Fachlich: Installation einer Klima-Arbeitsgruppe und einer Energie-Arbeitsgruppe

- Fachlich: Erstellung eines energetischen Neubaustandards

- Der Verbrauch fossiler Energien führt zu THG-Emissionen, die den Klimawandel verstärken. Daneben wird ab dem Jahr 2021 eine CO2-Besteuerung durch die Bundesregierung eingeführt, die zu finanziellen Mehrbelastungen bei F&W und/oder den Klientinnen und Klienten führen wird

- Die Verwendung endlicher Ressourcen wie Sand, Metalle und fossile Brennstoffe, da diese sich perspektivisch weiter verknappen und noch teurer werden

- Die Nutzung natürlicher Lebensräume und der Rückgang der Biodiversität, die ökonomische gesamtgesellschaftliche Schäden durch z. B. Insektensterben absehbar werden lassen. Dies wird sich auf Produktverfügbarkeit und Preise auswirken, aber auch zu weniger Pflanzenvielfalt führen. Pflanzen, insbesondere Bäume, gehen dabei auch als wichtige CO2-Senke verloren

- Die Versiegelung von Flächen, durch die sommerliche Hitzeeffekte und Starkregenschäden verstärkt werden. Dies hat Auswirkungen auf das Stadtklima, auf Gesundheit und Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten, der Mitarbeitenden sowie auf die Gebäude von F&W in Form von möglichen Schäden

Beschaffungsmanagement Im Bereich des Beschaffungsmanagements wird die Ressourceneffizienz unter anderem durch die Beschaffung von Gütern unter Berücksichtigung des „Leitfadens Nachhaltige Beschaffung“ der Freien und Hansestadt Hamburg gefördert. Des Weiteren wird sukzessive die Anzahl der Ausschreibungen mit Nachhaltigkeitskriterien erhöht. Darüber hinaus sind im Beschaffungsmanagement für den Bereich Bauleistungen die Vorgaben für zertifizierte Holzwerkstoffe zu beachten. Zudem wird, soweit jeweils mit dem Vergaberecht vereinbar und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die Forderung nach regionalen Produkten gestellt.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

de

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

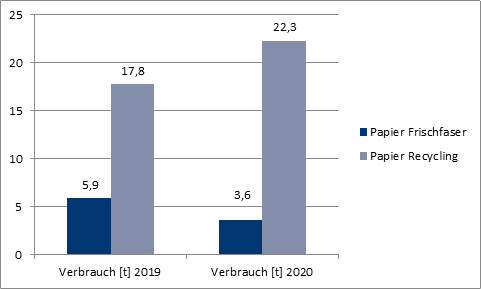

Im Geschäftsjahr 2019 wurde zum ersten Mal der gesamte Papierverbrauch von F&W ermittelt. Dabei wurde für 2019 ein Papierverbrauch von 23,7 t festgestellt. Der Anteil Recyclingpapier am Gesamtpapierverbrauch lag bei 71 %.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Mehrverbrauch von 9,3 % auf 25,9 t Papier verzeichnet. Der Anteil Recyclingpapier am Gesamtpapierverbrauch erhöhte sich ebenfalls um 15 Prozentpunkte auf 86 %.

Abbildung 5: Papierverbrauch 2019 zu 2020 in Tonnen [t] Von 2019 zu 2020 wurde ein Mehrverbrauch erkannt, dem die Maßnahme „doppelseitiges Drucken“ mit einem Einsparpotential von 5,64 t CO2e entgegenwirken soll. Zusätzlich wird an der Digitalisierung von papiergebundenen Prozessen gearbeitet. Gemeinsam mit anderen städtischen Töchtern wurde 2020 eine Arbeitsgruppe gegründet, deren Ziel u. a. die Berücksichtigung der grauen Energie bei strategischen Entscheidungen bezüglich Sanierung, Abriss und Neubau ist. Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

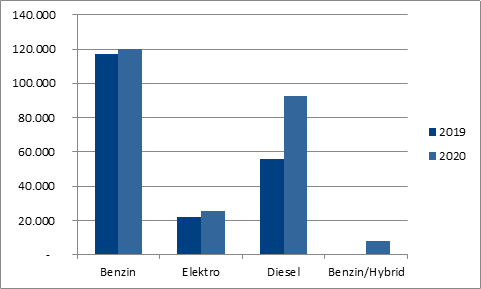

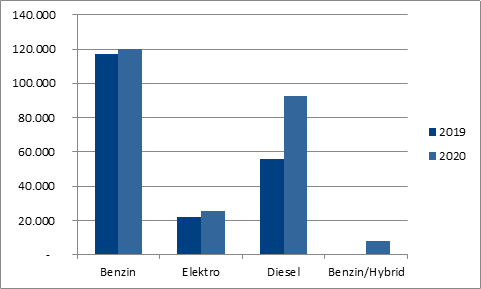

Das Basisjahr der Datenerhebung für die betrachteten Kategorien ist das Geschäftsjahr 2019. Fuhrpark In der Abbildung 6 ist zu sehen, wie viele Kilometer je Treibstoffart 2019 und 2020 gefahren wurden. An den Gesamtkilometern hat im Jahr 2020 das Handwerkerteam von F&W einen Anteil von 37 %, die übrigen Kilometer wurden von Mitarbeitenden in den Einrichtungen (44 %) sowie in der Zentrale (19 %) verursacht.

Abbildung 6: Gefahrene Kilometer 2019 zu 2020 in Kilometer aufgeteilt nach Treibstoffart Im Jahr 2020 wurden wie in Vorjahren keine Flugverbindungen von F&W-Mitarbeitenden dienstlich genutzt, so dass F&W keine Emissionen durch Flüge verursacht hat. Die Bahnfahrten bei F&W lagen im Jahr 2019 bei 20.572 km, im Jahr 2020 hingegen pandemiebedingt bei 5.352 km. Zudem wurden 2019 121.635 km und 2020 90.234 km mit privaten Pkw als Dienstfahrt zurückgelegt.

Abbildung 6: Gefahrene Kilometer 2019 zu 2020 in Kilometer aufgeteilt nach Treibstoffart Im Jahr 2020 wurden wie in Vorjahren keine Flugverbindungen von F&W-Mitarbeitenden dienstlich genutzt, so dass F&W keine Emissionen durch Flüge verursacht hat. Die Bahnfahrten bei F&W lagen im Jahr 2019 bei 20.572 km, im Jahr 2020 hingegen pandemiebedingt bei 5.352 km. Zudem wurden 2019 121.635 km und 2020 90.234 km mit privaten Pkw als Dienstfahrt zurückgelegt.

Energieverbrauch Der Prozess der Datenerfassung im Zusammenhang mit der Erstellung der Energiebilanz 2019 gestaltet sich wie folgt: Zunächst werden die Energiedaten bei den Versorgern oder, bei gemieteten Objekten, bei den Vermietern abgefragt. Diese Daten werden vor dem Hintergrund zweier Kriterien bereinigt:

- Kriterium „Transparenz“: Haben wir Verbrauchsdaten vorliegen?

- Kriterium „Steuerungsmöglichkeiten“: Verantworten wir den Betrieb und haben wir die Möglichkeit, die Energieverbräuche zu steuern?

In diesem Zusammenhang wurden beispielsweise die Einrichtungen der Erstaufnahmen mangels Daten nicht bilanziert, sondern das Ziel gesetzt, die Transparenz der Verbrauchsdaten dieser Einrichtungen zu verbessern. In den Systemgrenzen enthalten sind alle 137 Unterkünfte von F&W, dazu zählen die der öffentlich-rechtlichen Unterbringung sowie Verwaltungsgebäude, Gebäude des Geschäftsbereichs Begleitung und Teilhabe und Übernachtungsstätten, z. B. das Winternotprogramm. Im Bereich der Vermietung sind ausschließlich die Verbräuche der Verwaltungen enthalten. Des Weiteren wurden folgende Key Performance Indicators (KPIs) zur Hochrechnung fehlender Energieverbräuche innerhalb der Systemgrenzen und perspektivisch zur Verfolgung des gesetzten Klimaziels festgelegt:

- Stromverbrauch (Kilowattstunden Strom/bewohntem Platz)

- Wärmeverbrauch (Kilowattstunden Wärme/Quadratmeter).

Datenqualität: Innerhalb der Systemgrenzen wurden 99 % der Stromverbräuche und 96 % der Wärmeverbräuche sowie 93 % der Wasserverbräuche gemessen. Die übrigen Verbräuche wurden hochgerechnet. Der Energieverbrauch 2019 im Unternehmen gliedert sich wie folgt: Tabelle 2: Energieverbräuche 2019 in kWh

| Ökostrom |

24.670.591 |

| Graustrom |

2.178.312 |

| Gas |

67.857.452 |

| Fernwärme |

29.984.415 |

| Flüssiggas |

1.744.656 |

| Heizöl |

5.416.945 |

| BHKW |

8.580.721 |

| Strom für Wärme |

3.518.933 |

Zusätzlich zu den hier genannten Energieverbräuchen wird über das extern betriebene Rechenzentrum jährlich ein Verbrauch von rund 43.000 kWh induziert. Der Strom für das Rechenzentrum stammt zu 100 % aus Ökostrom. Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Das Basisjahr der Klimabilanz ist 2019, da das Energiemanagement und das Klimaschutzmanagement in 2020 in dieser Form erst geschaffen wurden. Dementsprechend kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angabe über eine Verringerung des Energieverbrauchs gemacht werden. In der Klimabilanz 2019 wurde mit der Methodik der Hochrechnung (siehe auch Kriterium 12) gearbeitet, außerdem wurden folgende Rechenprogramme verwendet: Datenbank E59 Solardata sowie für die Auswertungen der Energiedaten Microsoft Excel.

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

Der Wasserverbrauch von F&W innerhalb der Systemgrenze lag im Jahr 2019 bei 1.525.991 m³. Durch die Bautätigkeit verbrauchtes Wasser wird aktuell nicht berücksichtigt.

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

Die Abfälle, die in den Verwaltungsgebäuden sowie den Einrichtungen von F&W entstehen, werden von kommunalen Versorgungsunternehmen und zertifizierten Entsorgungsfirmen fachgerecht entsorgt. F&W erhält die Abfalldaten über die Stadtreinigung Hamburg. An 30 Standorten wird Abfall nicht von der Stadtreinigung entsorgt, sondern über die Vermieter. Entsprechend wurde in der Auswertung hochgerechnet.

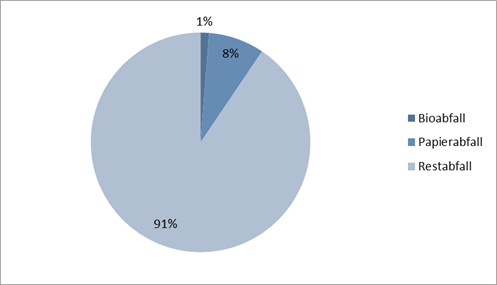

Abbildung 7: Anteil der jeweiligen Abfallart an Gesamtabfall in Prozent [%] im Jahr 20202020 lag die Gesamtmenge „Abfall“ bei 111.836.833 Litern. Davon fielen 1.391.983 Liter auf Bioabfall, 9.192.136 Liter auf Papierabfall und 101.252.714 Liter auf Restabfall. Hierbei ist zu beachten, dass die Abfallmengen, abweichend zu den Systemgrenzen der Energiedaten, auch die der Vermietung beinhalten.

2020 wurde für den Bereich „Abfall“ folgender KPI (Key Performance Indicator) ermittelt: Restmüll-Volumen pro Bewohner/Platz und Jahr: 46.

13. Klimarelevante Emissionen

de

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die erste Klimabilanz bei F&W erstellt. Im Zuge dessen wurden die entsprechenden Verbräuche der in Kriterium 12 genannten Ressourcen ermittelt und bewertet. Diese erste Klimabilanz stellt somit die Inanspruchnahme der Ressourcen quantitativ dar (näher ausgeführt unter Kriterium 12) und bildet das Basisjahr des Klimaziels von F&W. F&W hat erstmalig in 2020 ein spezifisches Klimaziel zur Reduktion der Treibhausgase bis 2030 entwickelt. Weitere Details dazu sind unter dem Leistungsindikator GRI SRS-305-5 zu finden. Die Wirksamkeit der entsprechenden Maßnahmen wird in einem regelmäßigen Abstand vom Energie- und Klimaschutzmanagement überprüft und bewertet.

Die Treibhausgasbilanz (THG-Emissionen, ausgedrückt in CO2-Äquivalten bzw. CO2e) wurde nach dem „GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard“ berechnet, die Emissionsfaktoren zur Berechnung der THG-Emissionen stammen aus GEMIS 5.0 sowie Defras 2020.

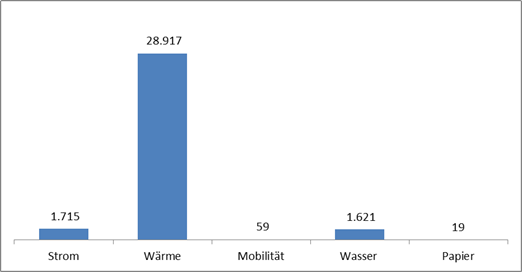

Entsprechend der in Kapitel 12 genannten Verbräuche für Strom, Wärme, Mobilität (Fuhrpark, Dienstfahrten mit privaten Pkw, Bahnfahrten), Wasser und Papierverbrauch ergeben sich für F&W im Bilanzjahr 2019 in den beschriebenen Systemgrenzen 32.330 t CO2e unter Berücksichtigung von Ökostrom (Marktansatz, Bewertung des Ökostroms als Strom aus Wasserkraft und des Graustrom mit dem Residualmix). Dabei hat Wärme einen Anteil von 89,4 % an den Gesamtemissionen. Ohne Ökostrom (Netzansatz) lag die Verursachung von THG-Emissionen bei 42.026 t CO2e.

Abbildung 8: Verbräuche 2019 in CO2e am Gesamtverbrauch

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

de

Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Die Scope-1-Emissionen (direkte THG-Emissionen) von F&W im Jahr 2019 liegen bei 25 t CO2e.

Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Die Scope-2-Emissionen (indirekte THG-Emissionen) von F&W im Jahr 2019 liegen bei 25.253 t CO2e.

Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Die Scope-3-Emissionen (weitere indirekte THG-Emissionen) von F&W im Jahr 2019 liegen bei 7.452 t CO2e.

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2 Äquivalenten.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung für diese Wahl.

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

F&W hat sich das Ziel gesetzt, pro bewohntem Platz 22 % CO2e-Emissionen von 2019 bis 2030 einzusparen. Die zu erreichenden Einsparungen wurden mit dynamischen CO2e-Emissionsfaktoren bewertet. Erreicht werden diese Einsparungen durch Energieeffizienzmaßnahmen und Digitalisierung, Entwicklung von Quartierslösungen, vermehrte Nutzung von Nah- und Fernwärme, Einsatz von PV-Anlagen, Sensibilisierung der Nutzer:innen und die Reduktion von Plätzen in ineffizienten Gebäuden. Weitere qualitative Ziele zur Reduktion der CO2e-Emissionen sind die folgenden: Mehr Nah- und Fernwärme

- In Quartieren denken, um die Nahwärme- und Fernwärmenutzung effizient voran zu treiben

Energiestandards für Neubau und Sanierung

- Wir entwickeln Standards nach ökologischen, ökonomischen und nachhaltigen Gesichtspunkten für unsere temporären und dauerhaften Neubauten. Für Massivneubauten gilt bereits KfW 55 seit 2021

- Einsetzen der energetisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung bei Sanierungen

Nutzungsverhalten beeinflussen

- Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner beim Energiesparen durch Sensibilisierung und technische Lösungen

Mehr regenerative Energie

- Wir installieren auf allen Gebäuden, an denen umfangreiche Maßnahmen geplant sind und es die Genehmigungslage zulässt, Solarthermie, Photovoltaik oder ein Gründach

- Klimafreundliche Mobilität

- Stärkere Förderung der klimaneutralen Mobilität der Mitarbeitenden

Nachhaltige Beschaffung

- Berücksichtigung wesentlicher Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung

Mehr Digitalisierung

- Weitestgehende Digitalisierung papiergebundener Prozesse. Wo ein Papiereinsatz notwendig ist, wird ausschließlich Recyclingpapier verwendet.

Weniger Abfall

- Konsequente Trennung der Abfälle

- Überprüfung der gewerblichen Abfallentsorgungswege

Klimaschutz im Leitbild von F&W

- Etablierung des Klima- und Ressourcenschutzes als gelebte Unternehmenskultur.