Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Die drei wichtigsten bei der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) anfallenden Emissionsquellen sind die (1) Heizung/Kühlung und (2) Stromversorgung der Messehallen, des CCH und des Verwaltungsgebäudes sowie die (3) Mobilität der Ausstellenden, Besuchenden und Teilnehmenden der Messe- und Kongressveranstaltungen.

Da die Stromversorgung der HMC zu 100 % durch Ökostrom/Strom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird, sind die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen in diesem Bereich gering. Dadurch werden die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum deutschen Strommix jährlich um rund 5.800 Tonnen CO

2-Äquivalente reduziert.

Ein klimarelevanter Faktor ist hingegen die Nutzung der steinkohlereichen Restfernwärme. Die Wärme wird zunächst an andere Nutzende geliefert und kommt anschließend über Wärmetauscher bei der HMC an. Diese Form des Heizens könnte als Reststoffverwertung bezeichnet werden und ist auch langfristig eine gute Option, da die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) das Fernwärmenetz besitzt und plant, die treibhausgasreichen Verbrennungsanlagen durch regenerative Energiequellen zu ersetzen.

Eine große Herausforderung ist die Quantifizierung der Emissionen aus dem veranstaltungsgetriebenen Verkehr. Da dies nur über Stichprobenbefragungen ermittelt werden kann, können nur Schätzungen über diese Emissionen getroffen werden.

2020 hat die HMC eine veranstaltungsunabhängige CO

2-Bilanzierung für das Jahr 2019 mit einem Servicepartner durchgeführt. Der CO

2-Fußabdruck basiert auf Daten bezüglich des Facility Managements, der Mobilität der Beschäftigten, Geschäftsreisen, der Beschaffung und der Eigenlogistik gemäß dem anerkannten GHG Protocol (Scope 1 – 3). Daraus konnten wichtige Einsparungspotenziale gezogen werden. Die größte Emissionsquelle stellt der Posten Fremderzeugte Wärme (37,9 %) dar. Der zweitgrößte Posten umfasst die Vorkette Wärme/Kälte-Emissionen mit 18,2 %. An dritter Stelle stehen mit 13,7 % die Emissionen aus dem Posten Vorkette Strom. Eine CO

2-Kompensation ist aufgrund der Corona-bedingten Wirtschaftlage bisher nicht zu vertreten. Aus dem Pilotprojekt geht außerdem hervor, dass für ein noch exakteres Ergebnis zukünftig die Datenermittlung und -qualität verbessert werden sollen.

Auf eine Erhebung des Fußabdrucks für 2020 und 2021 wurde verzichtet, da das Emissionsaufkommen stark von der Pandemie beeinflusst wurde. Erst ab 2022 ist eine Erhebung wieder geplant. Ein langfristiges Ziel ist, darüber hinaus die benötigten Daten ebenfalls in Abhängigkeit der Veranstaltungen zu erheben.

Der Senat erklärt mit dem Masterplan Klimaschutz das Ziel, die CO

2-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990, um mindestens 95 % zu reduzieren. Mit den Maßnahmen des Aktionsplans 2030 soll als Zwischenziel eine Reduzierung des CO

2-Ausstoßes um 55 % erreicht werden. Hamburgs öffentliche Unternehmen sollen die Klimaneutralität bis 2040 anstreben.

Fortlaufend werden also die Klimazielsetzungen der FHH verfolgt und ein positiver Beitrag zur Reduktion von schädlichen Emissionen angestrebt. Die Geschäftsführung und die Nachhaltigkeitsbeauftragte überwachen kontinuierlich die Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen.

Um die Klimaschutzziele des Hamburger Senats für 2030 (Zwischenziel) zu erfüllen, sind im Transformationspfad Wirtschaft des Klimaplans im Vergleich zu 1990 insgesamt rund 5,5 Mio. t CO

2-Emissionen aus der gesamten Hamburger Wirtschaft einzusparen.

Als Teil der Klima-Partner-Vereinbarung (seit 2018) hat die HMC mit 15 anderen öffentlichen Unternehmen eine Vorbildrolle eingenommen und verpflichtet sich, jährlich 140.000 t CO

2 einzusparen. Das dort verankerte Basisjahr zur Reduktion klimarelevanter Treibhausgase ist 2012. Weitere Impulse für den Beitrag der HMC zur Emissionsreduktion erfolgen durch die Kooperationen der HMC als UmweltPartner der Stadt Hamburg und die Mitgliedschaft in der Luftgütepartnerschaft.

Regelmäßig führt die HMC zudem Investitionen durch, die zu wesentlichen Einsparungen führen, z. B.:

- Energetische Optimierung der Ventilatoren in den Lüftungsanlagen Ende 2017 (28,113 t CO2-Einsparung)

- Umrüstung des Parkhauses Lagerstraße auf LED 2019 (94,257 t CO2-Einsparung geplant)

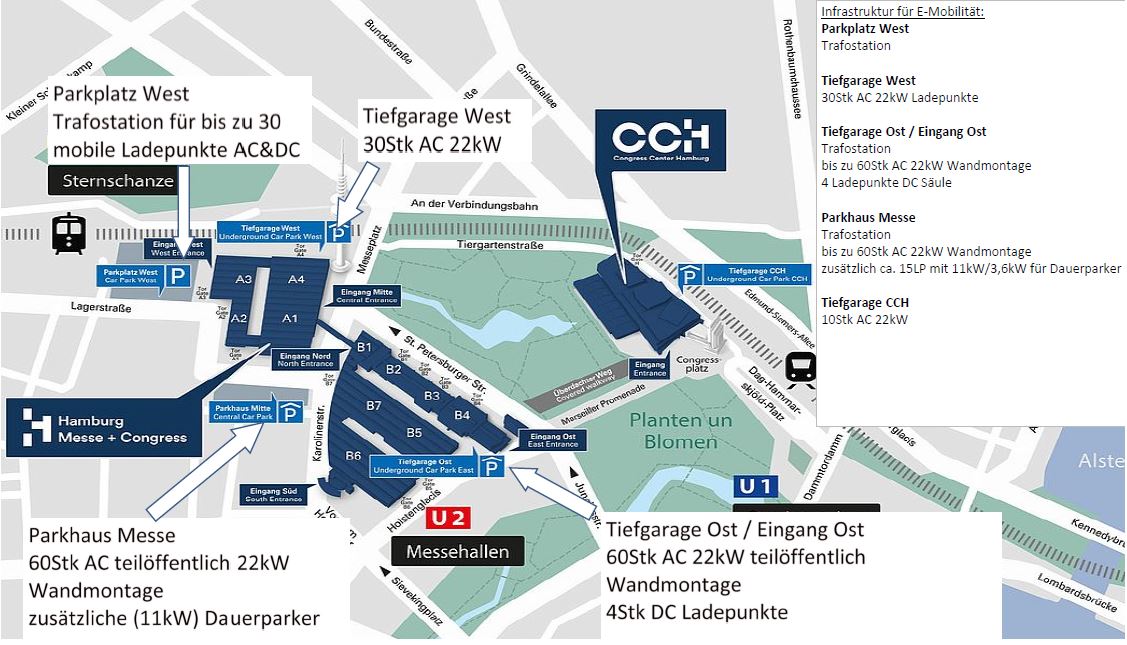

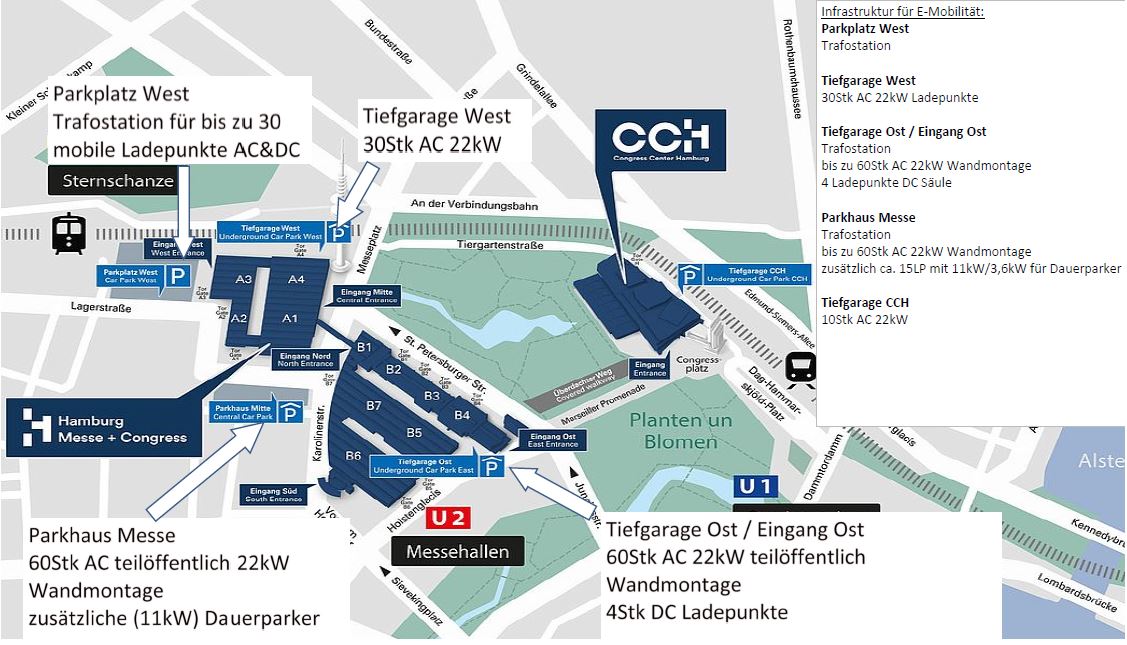

- Ausstattung der HMC-Parkhäuser mit E-Ladesäulen ab 2022

Ladeinfrastruktur-Plan © Hamburg Messe und Congress

Ladeinfrastruktur-Plan © Hamburg Messe und Congress Die folgenden CO

2-Bilanzierungen werden hierzu weiteren Input liefern und die HMC bei der Überwachung ihrer klimarelevanten Daten unterstützen.

Im Wesentlichen bedarf es der Reduktion der Emissionen aus den bereits genannten Quellen. Da sowohl die Stromzusammensetzung als auch die Fernwärmezusammensetzung vom Gesellschafter vorgegeben werden, setzt sich die HMC vor allem mit der Energieeffizienz auseinander.

Ein gutes Beispiel, um weitere Emissionen zu sparen, ist das Angebot des Logistikunternehmens Pakadoo, welches die HMC seit 2018 nutzt. Mit Pakadoo können sich die Beschäftigten der HMC Onlinebestellungen direkt zum Arbeitsplatz senden lassen. Das bedeutet, Paketzustellungen kommen immer an und die Anzahl fehlgeschlagener Anfahrten wird reduziert. In Zusammenarbeit mit Pakadoo wurden 2020 etwa 1,67 t CO

2 eingespart. Dieses Ergebnis setzt sich aus 1.802 Paketen zusammen, wobei pro Paket 924 g CO

2 gespart werden. Dies ist ein innovativer Weg, den Verkehr innerhalb von Städten zu reduzieren und Klimaschutz zu betreiben.

Weitere wichtige Maßnahmen zur Einsparung klimarelevanter Emissionen sind darüber hinaus:

- CCH-Revitalisierung: natürliche Kühlung durch anliegenden Park (siehe auch Kriterium 10)

- Mobilitätskonzepte: z. B. Lkw Slot-System des Logistik-Dienstleisters (siehe auch Kriterium 10)

- ÖPNV-Anbindung und Vergünstigung sowie Dienstfahrräder (siehe auch Kriterium 2, 4, 12)

- CO2-freie An- und Abreise mit dem Veranstaltungsticket von bahn.corporate (siehe auch Kriterium 4)

- Moderner Fuhrpark, Hybridfahrzeuge, E-Karren inkl. Ladeinfrastruktur gemäß „Leitlinie für die Beschaffung von Fahrzeugen mit geringen CO2- und Schadstoffemissionen“ (siehe auch Kriterium 11)

- Kompensation von dienstlichen Flugreisen und Travel-Management mit HANSALOG (siehe auch Kriterium 3)

Siehe auch: „

Unser Beitrag zu den 17 UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung“