Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

Bei hanseWasser nimmt der Kernindikator Wasser eine zentrale Rolle ein, da unser Kerngeschäft die Abwasserableitung und -reinigung für die Freie Hansestadt Bremen, einige Nachbargemeinden und das Überseehafengebiet in Bremerhaven umfasst. Mit unserer täglichen Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz, einer sicheren Stadtentwässerung und tragen somit zum Erhalt des regionalen Wasserkreislaufes bei. Dabei setzen wir uns auch mit Herausforderungen wie z. B. den Folgen des Klimawandels oder der demografischen Entwicklung auseinander.

Energie

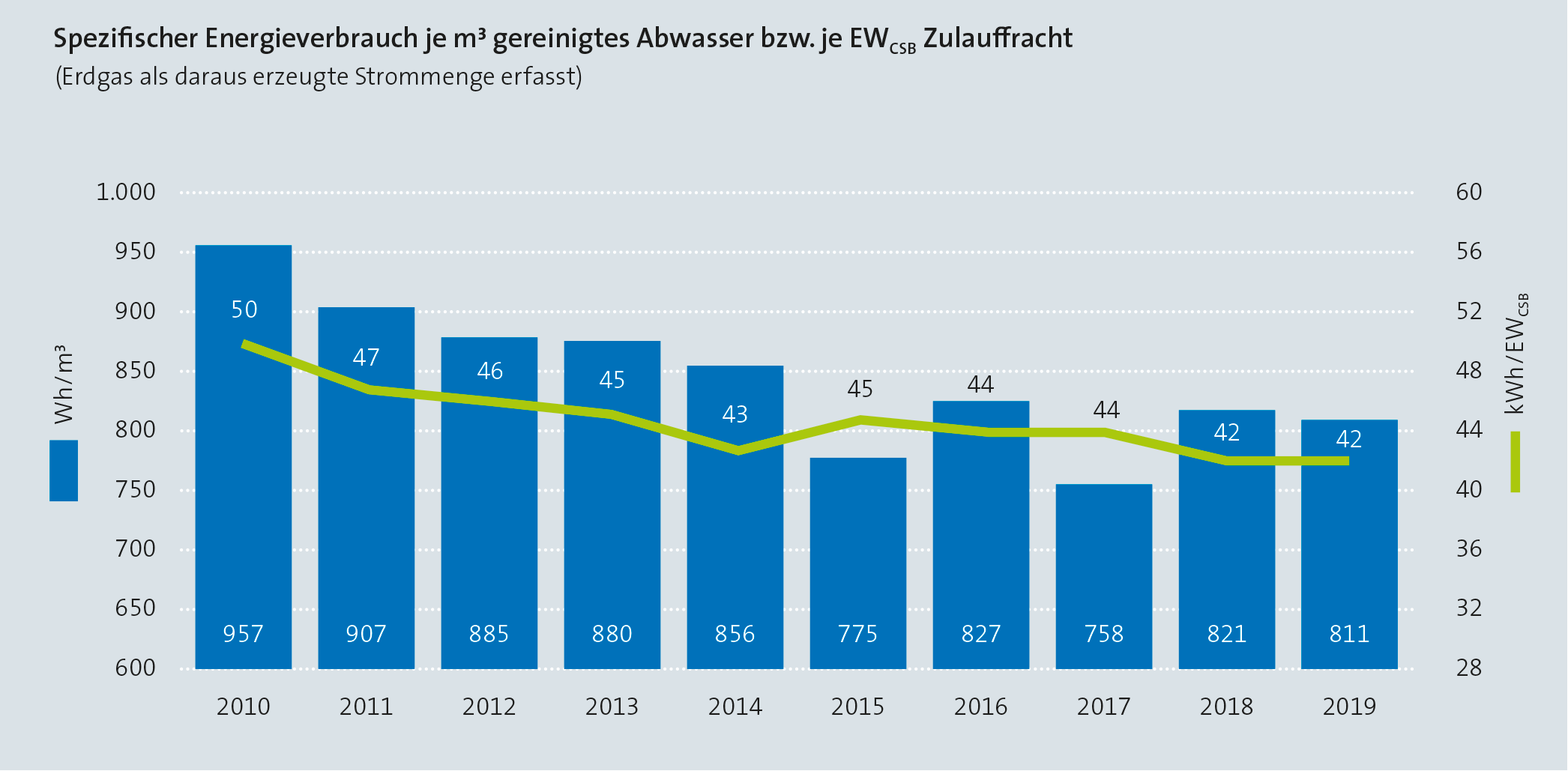

Der Betrieb von Kläranlagen und Pumpwerken ist sehr energieintensiv. Der Kernindikator Energie nimmt daher einen hohen Stellenwert bei uns ein. Mit einem systematischen Energiemanagement und ein kontinuierliches, periodisches Controlling mit Kennzahlen, die den Energieverbrauch von Anlagenkomponenten, Anlagen sowie verfahrenstechnischen Prozessen dokumentieren, wird die Energieeffizienz im Unternehmen kontinuierlich gesteigert.

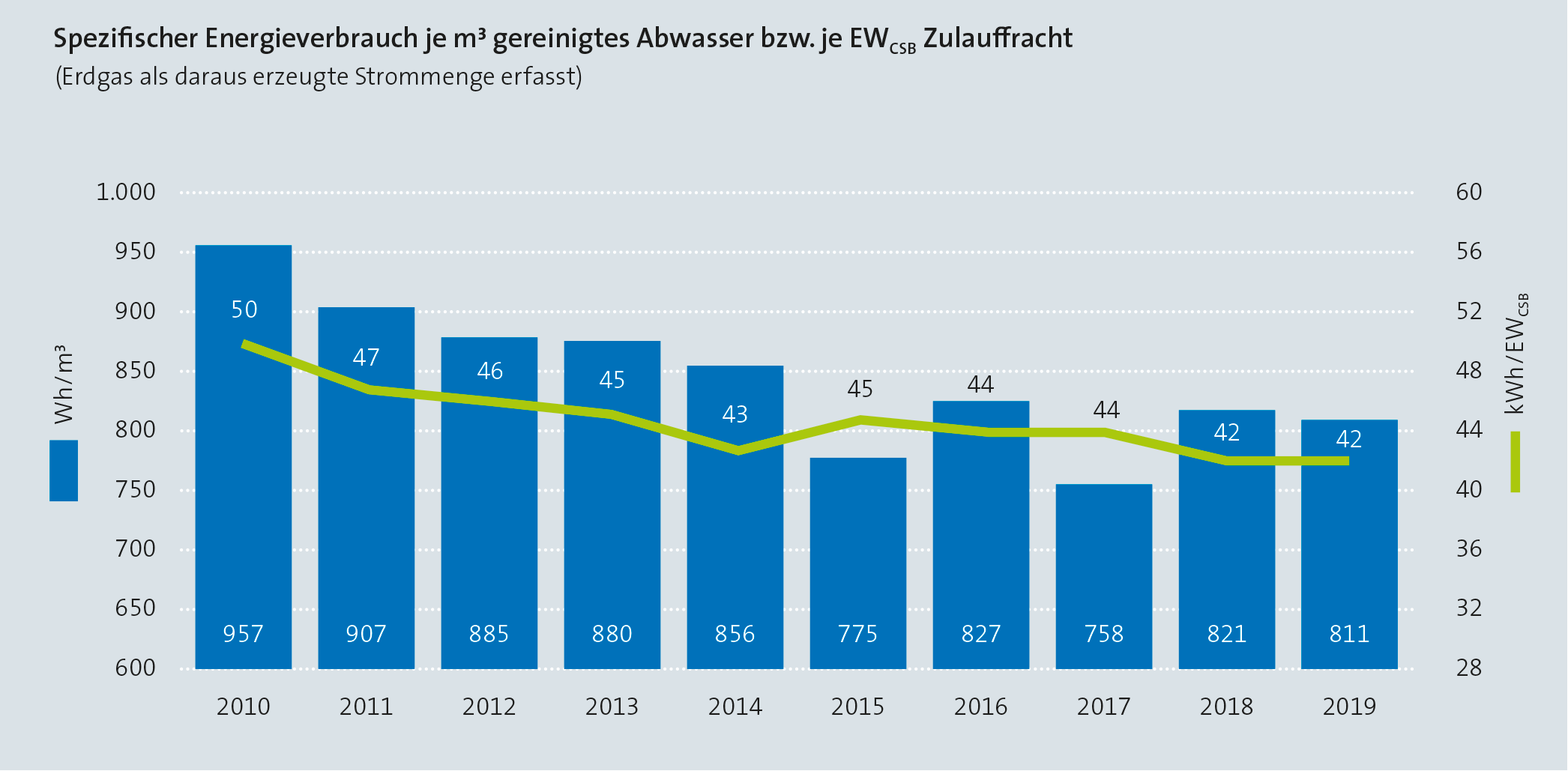

Die Kennzahlen sind essentiell, um Energieverbräuche zu bewerten, Energieverbraucher zu identifizieren und konkrete Einsparpotenziale zu beziffern. Der frachtbezogene, „spezifische Energieverbrauch pro Einwohnerwert CSB“ (CSB= chemischer Sauerstoffbedarf: Basisparameter zur Beurteilung des Verschmutzungsgrads des Abwassers mit oxidierbaren (hauptsächlich organischen) Stoffen) als unsere branchenspezifische Bezugsgröße ist nach deutlichem Rückgang zwischen 2010 und 2014 in den letzten Jahren relativ unverändert geblieben.

Um den Energieverbrauch weiter zu senken, setzen wir bei Erneuerungen moderne, energiesparende Aggregate ein. Die Kläranlagen werden zusätzlich regelmäßig Energieanalysen unterzogen, um weitere Optimierungspotenziale zu erkennen und auszuschöpfen. Bei Pumpwerkssanierungen erfolgt vorab ebenfalls immer eine Bewertung der Effizienzpotenziale.

Emissionen

Emissionen Unsere Einflussmöglichkeiten auf die Emissionen die durch unsere Geschäftstätigkeit verursacht werden, sind unter Kriterium 13 beschrieben.

Trinkwasserverbrauch Trinkwasser benötigen wir überwiegend zur Kanalreinigung mittels Spülfahrzeugen sowie auf den Kläranlagen. Zur Einsparung von Trinkwasser setzen wir auf den Kläranlagen vermehrt Brunnenwasser oder Brauchwasser (Wasser aus der Nachklärung) ein. Damit konnte der Trinkwasserverbrauch auf den Bremer Kläranlagen von 2010 bis 2013 halbiert werden. Dieses niedrige Niveau wird seitdem relativ konstant gehalten. Die Variationen im Trinkwasserverbrauch für die Kanalreinigung sind bedingt durch die unterschiedlichen Kanalreinigungsleistungen. Diese bieten wir auch im Drittgeschäft an. Im Jahr 2019 betrug der Anteil des Wasserverbrauchs der Kanalreinigung im Drittgeschäft

26 % des Gesamtverbrauchs in der Kanalreinigung. Der spezifische Trinkwasserverbrauch pro gereinigtem Kanalkilometer belief sich dabei auf

11,2 m3 / km. Mit dem Umzug der Verwaltung im Jahr 2016 konnte mit der Nutzung von Regenwasser zudem eine wichtige Maßnahme zur Trinkwassereinsparung umgesetzt werden.

Abfall

Abfall Der Kernindikator Abfall hat für hanseWasser als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb insbesondere bei der Klärschlammentsorgung eine hohe Relevanz. Zudem enthält

Klärschlamm den wichtigen Pflanzennährstoff Phosphor. Damit muss Klärschlamm nicht nur als Abfall, sondern auch als Düngemittel betrachtet werden. Mit Erfüllung der Kriterien nach der Qualitätssicherung landwirtschaftlicher Abfallverwertung (QLA) wird sichergestellt, dass, so lange eine stoffliche Verwertung von Klärschlamm noch möglich ist, der von uns landwirtschaftlich verwertete Klärschlamm mindestens genauso wenig Schadstoffe (z. B. Schwermetalle) enthalt wie andere Düngemittel.

Bodenversiegelung

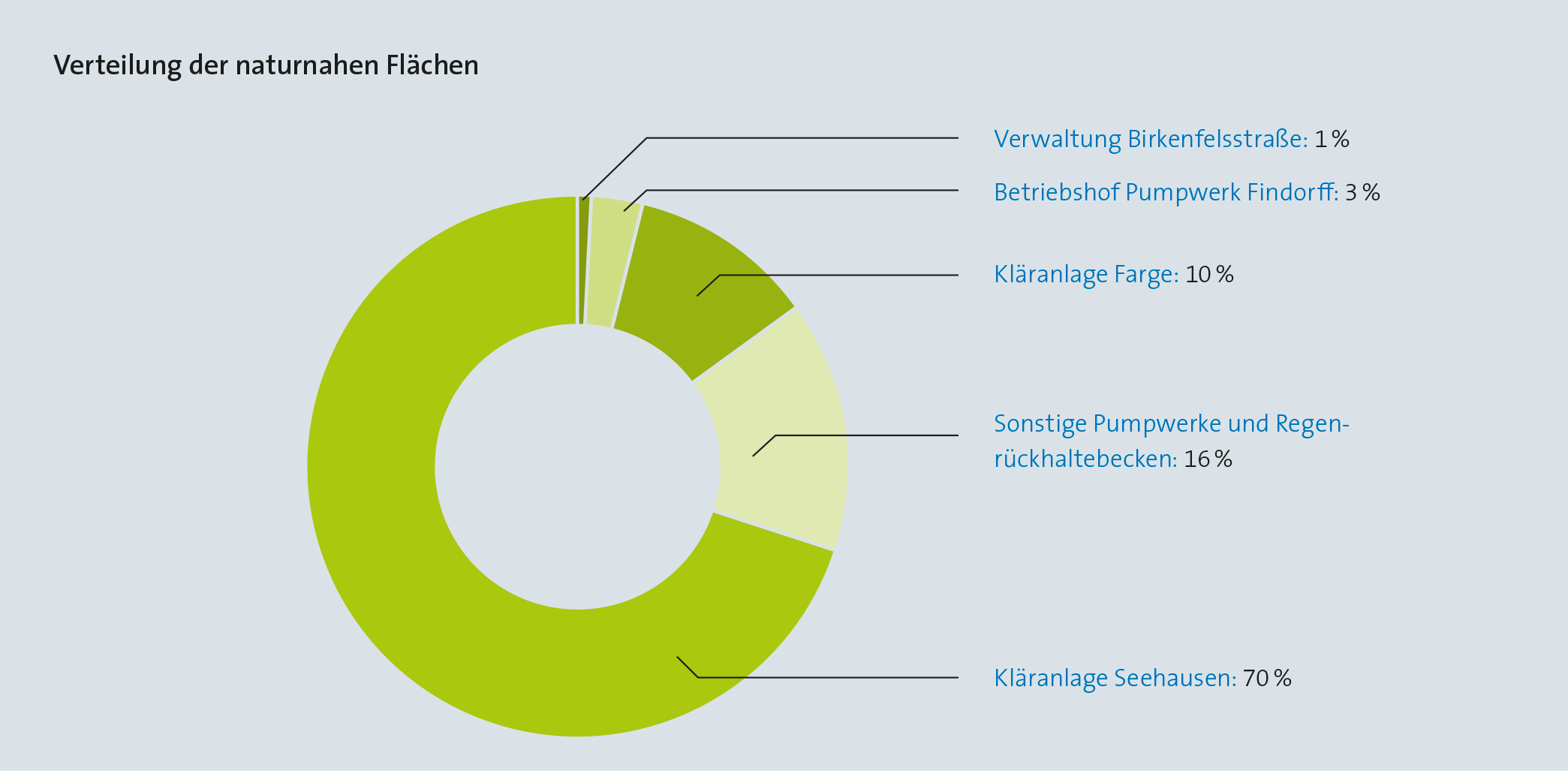

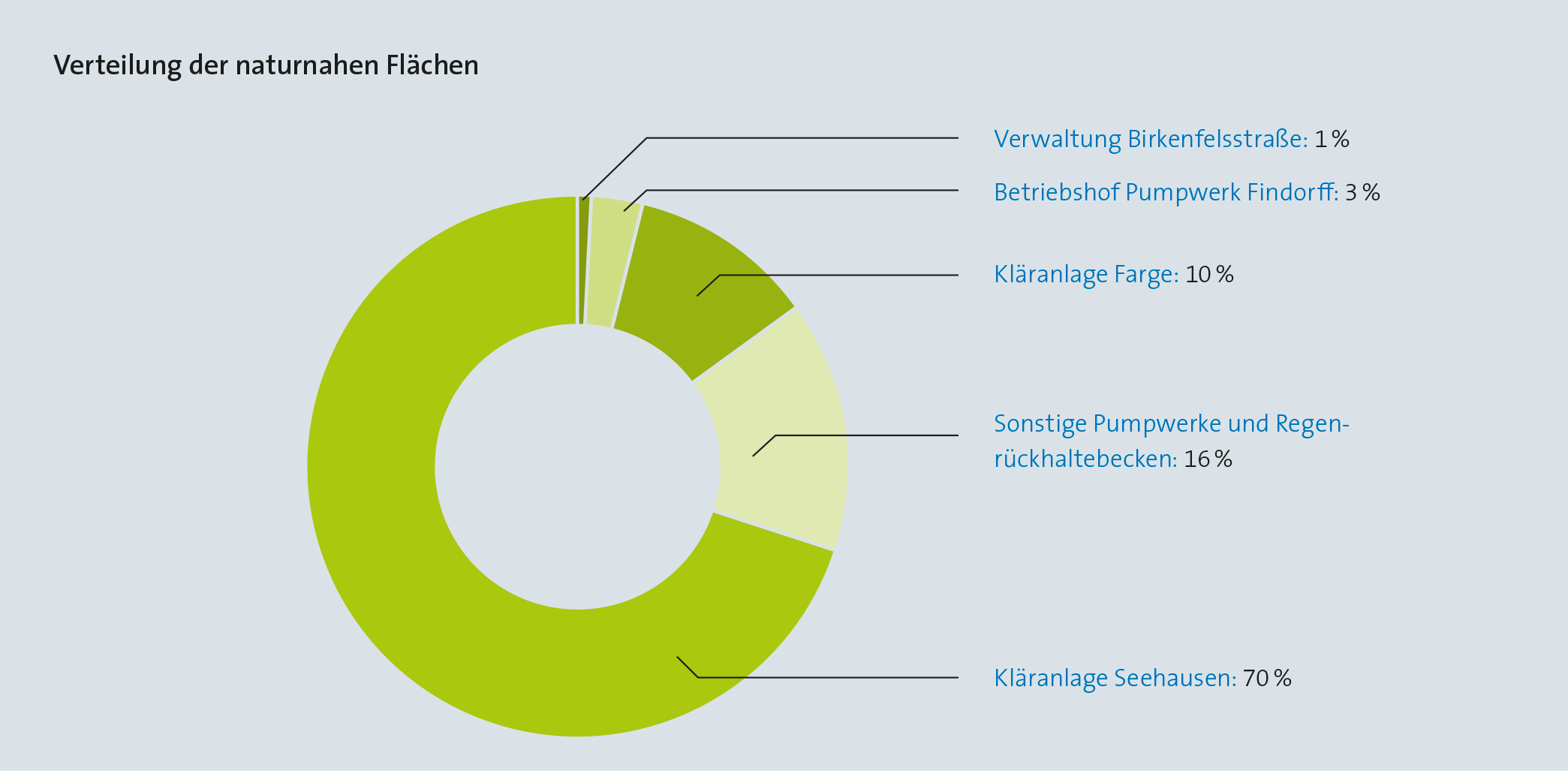

Der Anteil der Grünflächen betrug 2019 wie im Vorjahr 59 % der Gesamtfläche bei den sogenannten „Eigenanlagen“, entsprechend ca. 359.000 m2. Die übrigen 41 % der Gesamtfläche sind versiegelt. Zu den „Eigenanlagen“ zählen alle abwassertechnischen Anlagen, die hanseWasser im Jahr 1999 von der Stadt Bremen erworben hat, wie z. B. die Kläranlagen und Pumpwerke. Hinzu gerechnet wird die Fläche des Verwaltungsgebäudes. Bezogen auf das bremische Einzugsgebiet (kanalisierte Fläche) beträgt der Anteil der versiegelten Fläche ca. 0,25 %. Zusätzlich zu den Eigenanlagen besteht die 140 ha große und als Naturschutzgebiet ausgewiesene Klarschlammdeponie Edewechterdamm größtenteils aus Grün- und Wasserflächen.

Biologische Vielfalt

Bei hanseWasser liegen die größten Einflussfaktoren zum Erhalt der biologischen Vielfalt in der angepassten Nutzung der Grundstücke unserer Anlagen. Der Begriff „Biologische Vielfalt“ verstehen wir als Sammelbegriff für die Variabilität aller lebenden Organismen und der ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören.

Zum Erhalt und der Förderung biologischer Vielfalt, und damit der Artenvielfalt von Fauna und Flora gerade in städtischen und industriell genutzten Räumen, wurde prozessual festgelegt, dass bei investiven Bauprojekten diese Kriterien mit zu prüfen sind. Die Standortgrünpflege wurde ebenfalls um extensive Pflegeaspekte ergänzt. Darüber hinaus wird standortbezogenen in regelmäßigen Abständen die Situation geprüft und Verbesserungspotenziale bewertet.

Mehrere Standorte in Bremen sind bereits umgestaltet, um Lebens- und Rückzugsorte für Insekten, Vögel und Kleintiere zu schaffen. Auf der Kläranlage in Seehausen wurde eine Wildblumenwiese angelegt und ein Insektenhotel aufgestellt, das von den hanseWasser Azubis im Rahmen eines Projekts gebaut wurde. Auf unterschiedlichen Pumpwerks- und Kläranlagenstandorten wurden Vogelnistkästen installiert. Einzelne Pumpwerksstandorte wurden im Zuge der Erneuerung um vogel- und insektenfreundliche Bepflanzungen ergänzt. auf einigen Niederschlagsklärbeckenstandorten wurden testweise Pflegemaßnahmen zurückgefahren, um die Auswirkungen dieser dadurch naturnahen Feuchtbiotope auf die lokale Flora und Fauna bewerten zu können.

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Energie Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch wie auch negative Umweltauswirkungen durch die Energiebereitstellung aus fossilen Energieträgern stetig zu reduzieren. Wir verzichten aber darauf, für dieses Ziel eine feste Zielgröße vorzugeben, da zum einen die großen Einsparpotenziale bereits gehoben wurden, zum anderen durch die Abhängkeit von Witterung und Abwasseraufkommen der Energieverbrauch für Abwasserableitung und -reinigung schwankt. Die Energieverbräuche werden durch das Energiemanagement regelmäßig kontrolliert und diskutiert und Verbesserungsmaßnahmen gefördert.

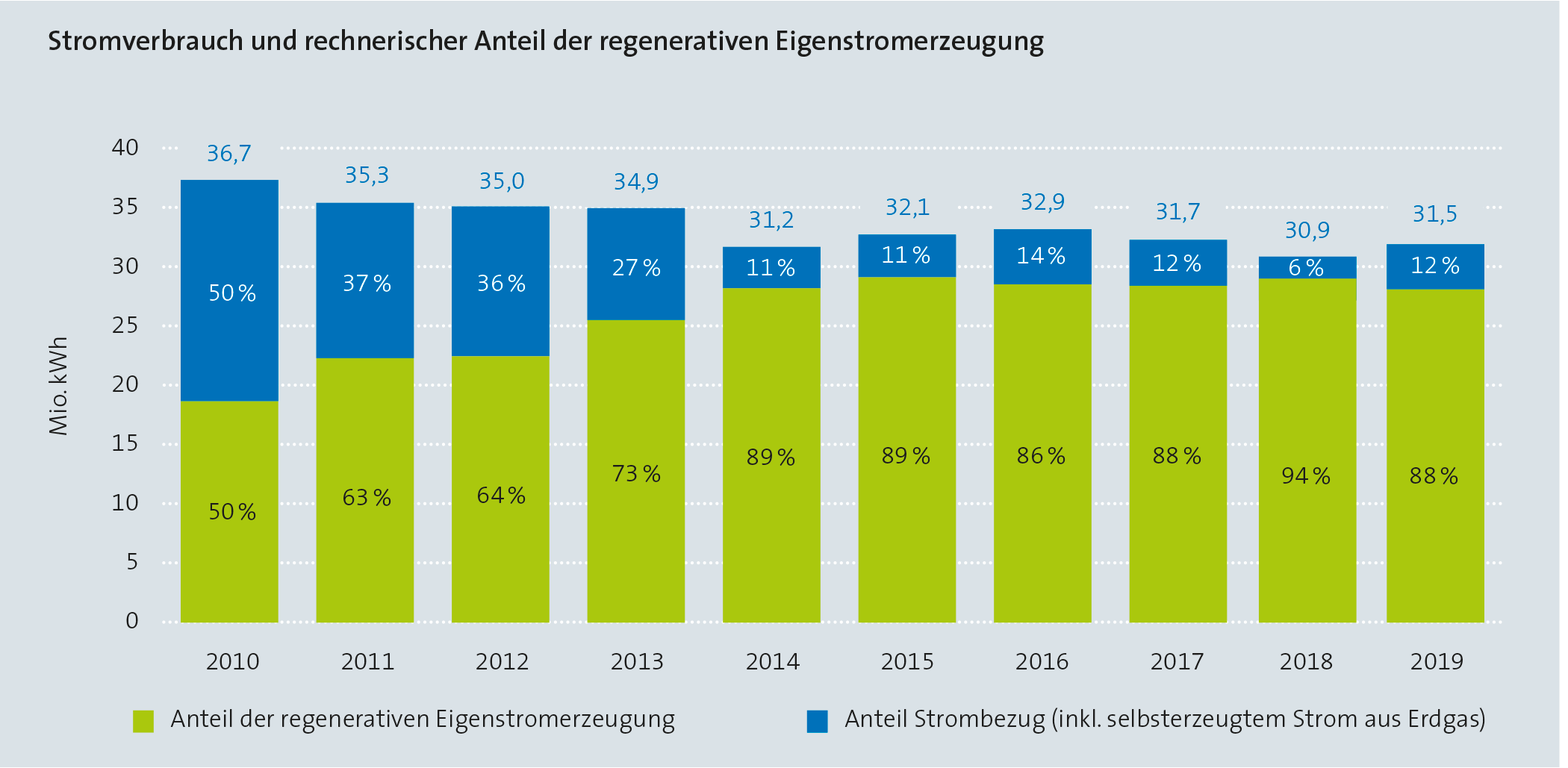

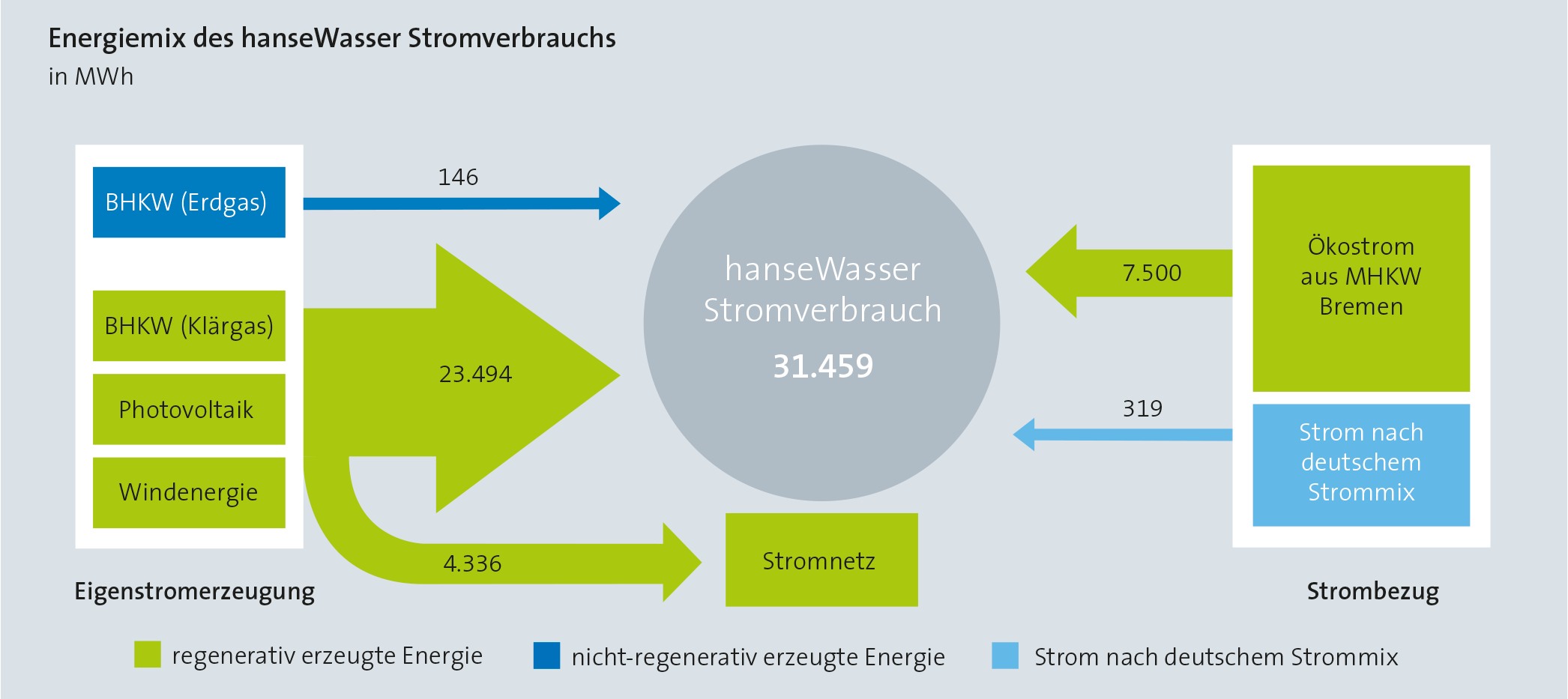

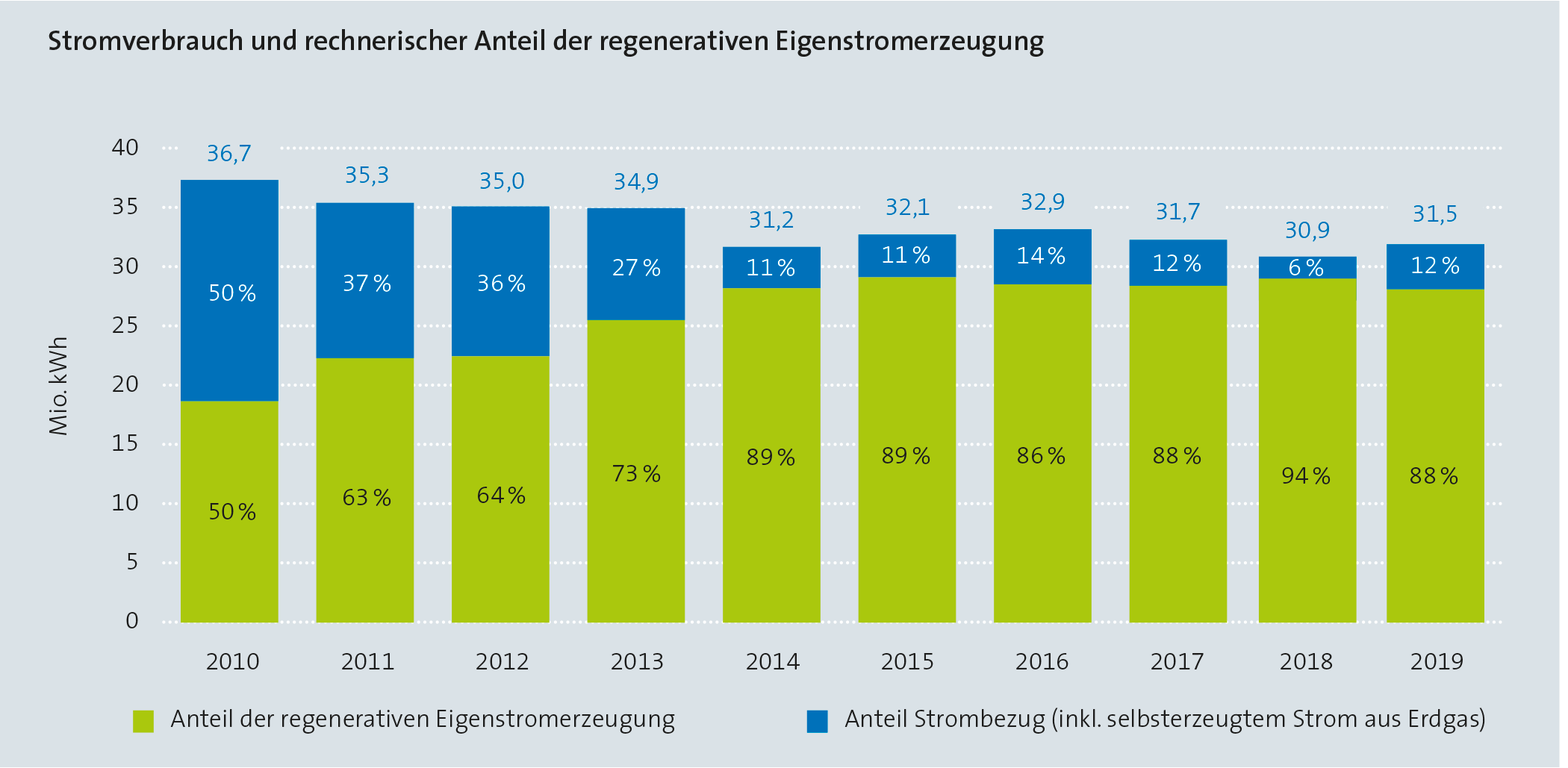

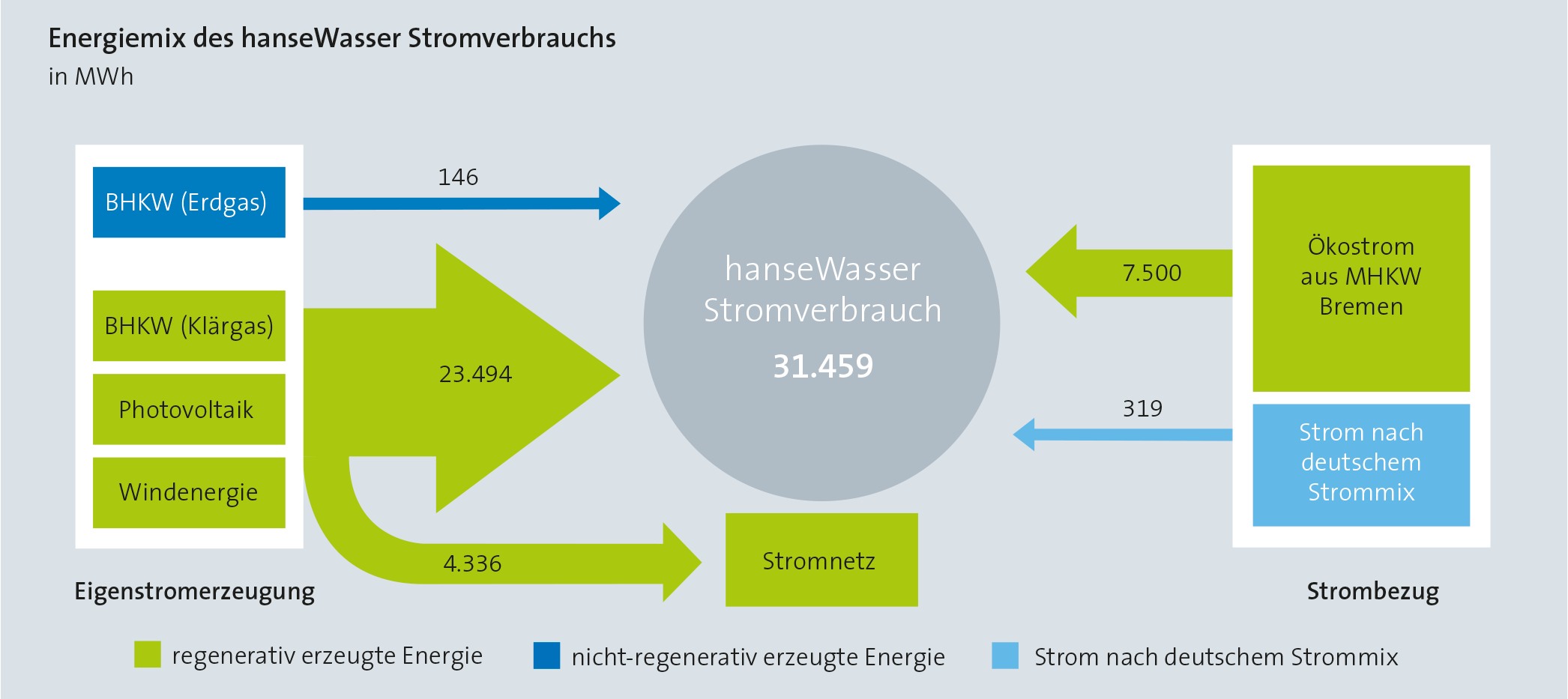

Um die Kläranlagen umweltverträglich mit Energie zu versorgen, wird das Klärgas aus den Faulbehältern zum Antrieb von effizienten Gasmotoren verwendet. Darüber hinaus erzeugt hanseWasser regenerativen Strom mit einer Windkraftanlage auf der Kläranlage Seehausen sowie durch Photovoltaik-Anlagen auf den Kläranlagen Seehausen und Farge sowie auf den Pumpwerksstandorten Holter Feld, Krimpel und Findorff. Im Jahr 2019 erzeugte hanseWasser mit

27.830 MWh rechnerisch ca. 88 % des gesamten Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen selbst.

Die Stromabgabe an das Netz betrug dabei

4.336 MWh. Der über die Eigenstromerzeugung hinausgehender Strombedarf wurde aus dem Netz der allgemeinen Versorgung gedeckt. Dazu wurde Ökostrom aus dem Müllheizkraftwerk Bremen in Höhe von 7.500 MWh und 319 MWh Strom nach deutschem Strommix erworben. Darüber hinaus wurden betriebsbedingt 146 MWh Strom aus Erdgas erzeugt.

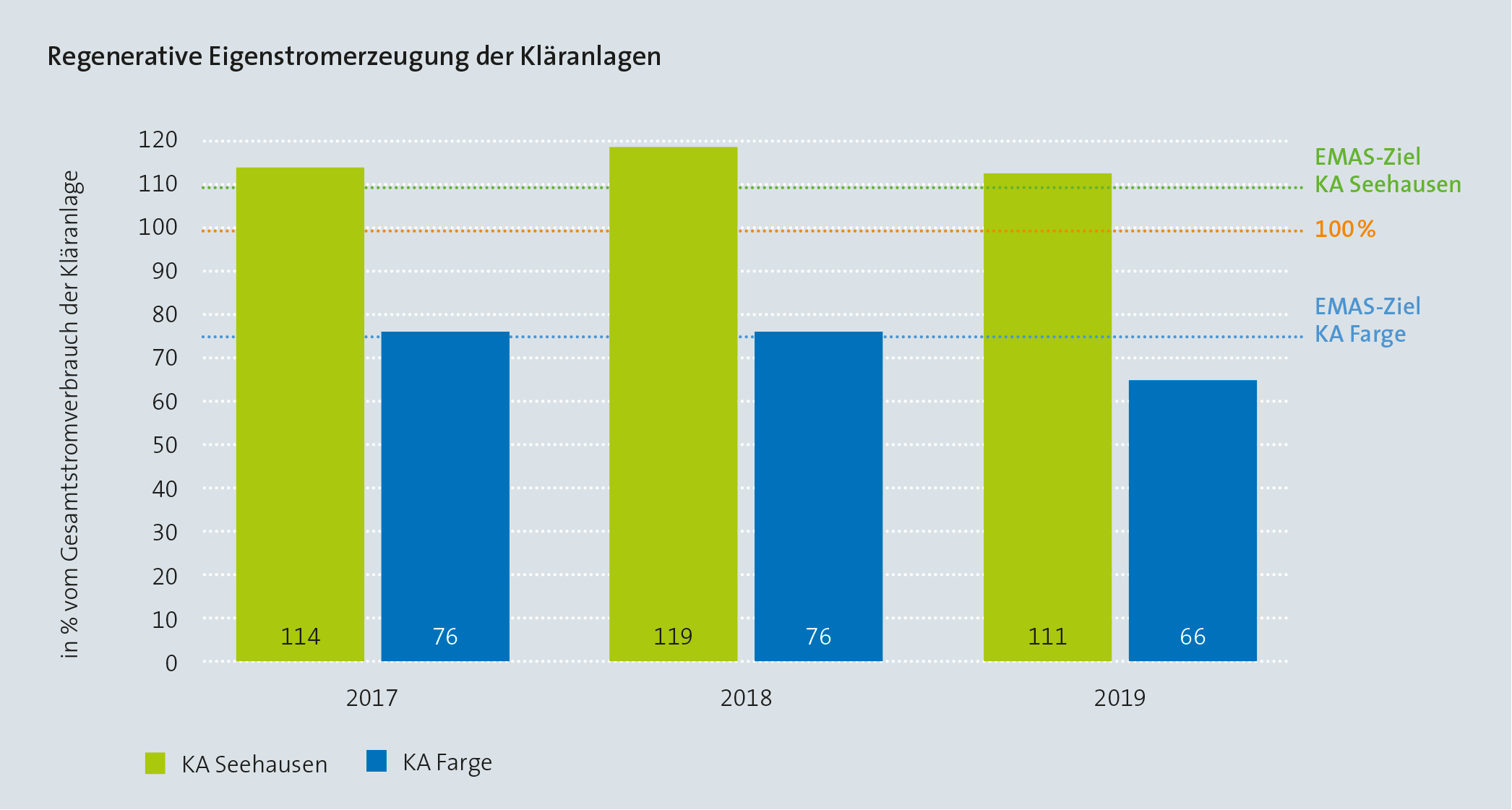

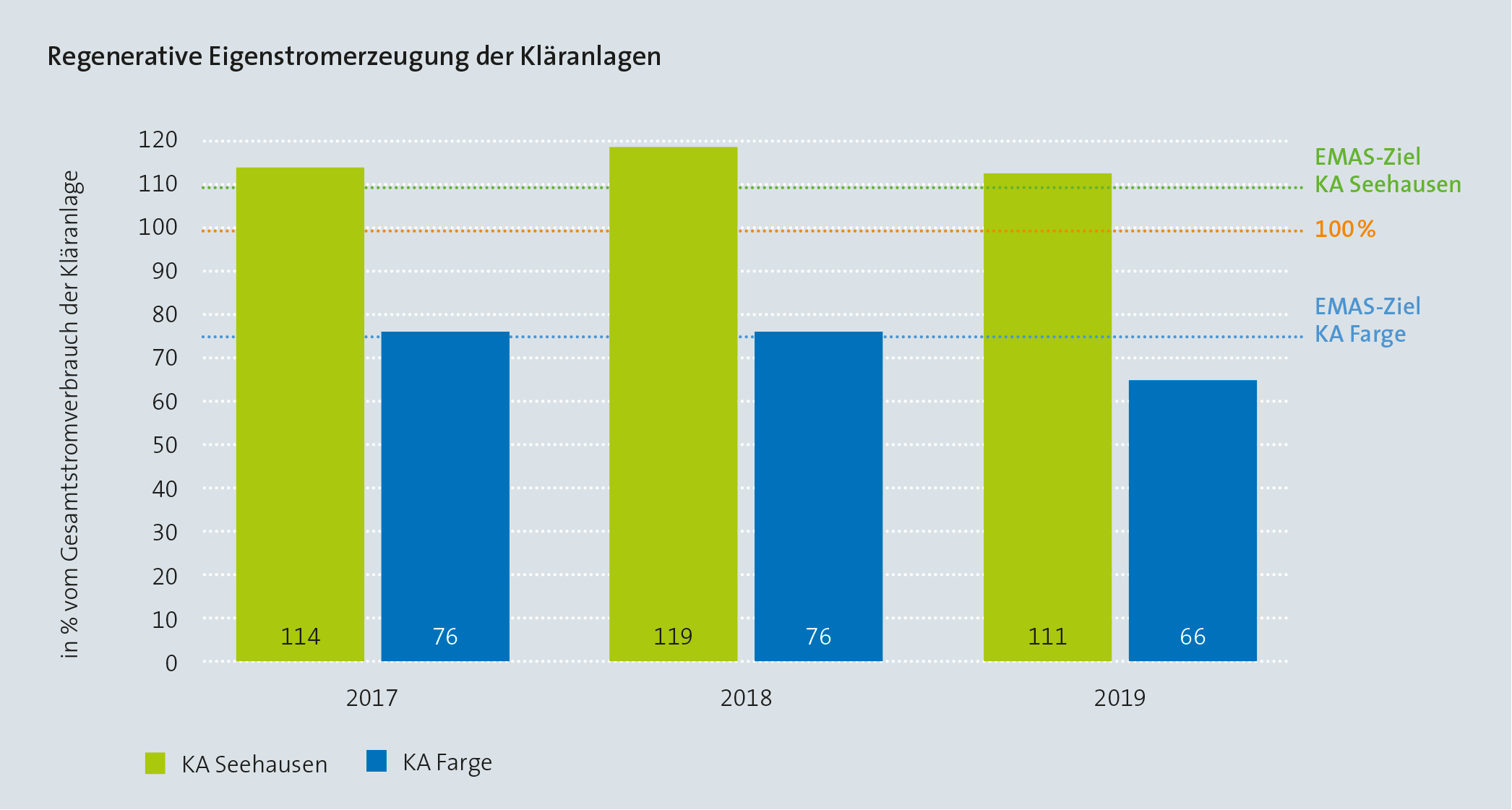

Für die Kläranlage Seehausen wurde so der regenerative Eigenstromversorgungsgrad seit 2009 von 56 % auf 119 % im Jahr 2018 gesteigert, 2019 lag der Wert betriebsbedingt bei 111%. Durch diese hohe regenerative Eigenstromerzeugung wird bilanziell seit 2014 mehr als der gesamte Energiebedarf auf dem Standort gedeckt, wodurch die Kläranlage Seehausen klimaneutral betrieben wird. Die Abnahme im Vergleich zum Vorjahr war geringeren Klärgaserträgen und gestiegenen Verbräuchen durch Verschleiß geschuldet.

Der Eigenversorgungsgrad in Farge hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verschlechtert. Durch den Ausfall beider Faulbehälter konnte kein zeitweise kein oder nur qualitativ minderwertiges Klärgas erzeugt werden. Daher war der EMAS-Zielwert für den Eigenversorgungsgrad für die Kläranlage Farge nicht zu erreichen. Für die Kläranlage Seehausen hingegen konnte dieser 2019 knapp überschritten werden.

Green Car Policy

Green Car Policy hanseWasser setzt mit seiner „Green Car Policy“ auf alternative Antriebe und leistet damit einen sichtbaren Beitrag zur Erreichung der hanseWasser-Klimaschutzziele.

16 Fahrzeuge mit E-Antrieb, sieben Hybridfahrzeuge und drei Erdgasfahrzeuge kommen bisher in den verschiedenen Bereichen zum Einsatz, unter anderem als Dienstwagen für die Führungsebene. Insgesamt reduzierten die alternativen Antriebe 2019 den Treibhausgas-Ausstoß des Pkw-Fuhrparks um 30

t CO2 eq, was ca. 19 % der Pkw-Emissionen entspricht. Die Elektroflotte wird auch in Zukunft kontinuierlich erweitert.

Auswirkungen auf Ressourcen und Umwelt Aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme zu befürchten. Durch die Ableitung und die Reinigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers der Stadt Bremen und einiger Umlandgemeinden leisten wir vielmehr einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs und damit einen positiven Beitrag zur Nutzbarkeit der Ressource Wasser, wie auch zum aquatischen Lebensraum. Die dazu notwendige Energie wird, wie oben beschrieben, zum Großteil aus regenerativen Quellen selber erzeugt. Der bezogene Strom ist in der Regel ebenfalls klimaneutral. Die unvermeidbaren Verbräuche an fossilen Brennstoffen stellen gegenüber dem Stromverbrauch den deutlich kleineren Teil des Energieverbrauches dar. Die Auswirkungen des Beschaffungsprozesses auf Ressourcen und Ökosysteme wurde bisher nicht betrachtet. Da die hanseWasser kein Produktionsbetrieb im herkömmlichen Sinne ist, sondern das Abwasser den Rohstoff darstellt, sind die Effekte aus beschafften Produkten und genutzten Dienstleistungen allerdings von eher untergeordneter Bedeutung.

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Den größten Anteil am Stoffverbrauch haben die Fällmittel sowie die polymeren Flockungsmittel, die wir im Abwasserreinigungs- und Schlammbehandlungsprozess einsetzen. Bei den Fällmitteln handelt es sich u. a. um schadstoffarme Abfallprodukte aus anderen Industrieprozessen, die wir nutzbringend zweitverwerten. Generell achten wir bei den benötigten Betriebsstoffen für Betrieb und Instandhaltung unserer Anlagen auf den Einsatz möglichst schadstoffarmer Produkte. So werden z. B. im Rahmen der Prüfungen nach QLA insbesondere die Fäll- und polymeren Flockungsmittel entsprechend auf Schadstoffe und Schwermetalle untersucht.

Die von uns eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe sind umweltverträglich und werden sparsam verwendet. Die Fällmittel werden zur chemisch-physikalischen Phosphorfällung benötigt. Die polymeren Flockungsmittel unterstützen die Schlammentwässerung. Aufgrund des hohen Anteils der biologischen Phosphor-Elimination kann der Fällmittelverbrauch auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Die eingesetzte Menge an polymeren Flockungsmitteln für die Schlammentwässerung ist ebenfalls relativ konstant. Wir streben eine stetige Optimierung des Stoffverbrauchs durch den Einsatz fortschrittlicher Anlagentechnik und prozesstechnische Optimierungen an.

Verbrauch 2019

Fällmittel: 3.423 t

polymere Flockungsmittel: 253 t

Gasmotorenöl: 12.332 l

Schmieröle: 2.084 l

Fette: 563 kg

Frostschutzmittel: 1.571 l

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

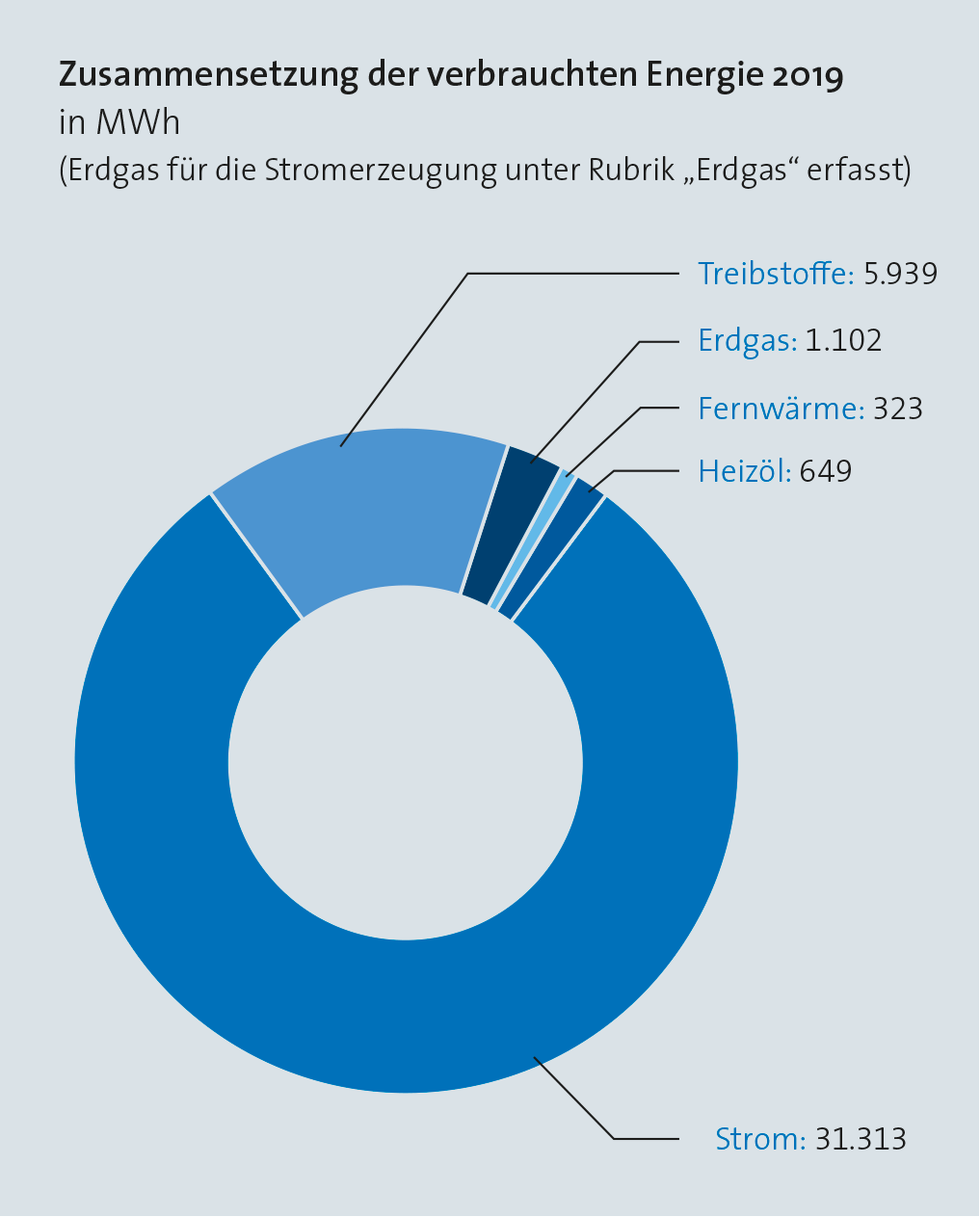

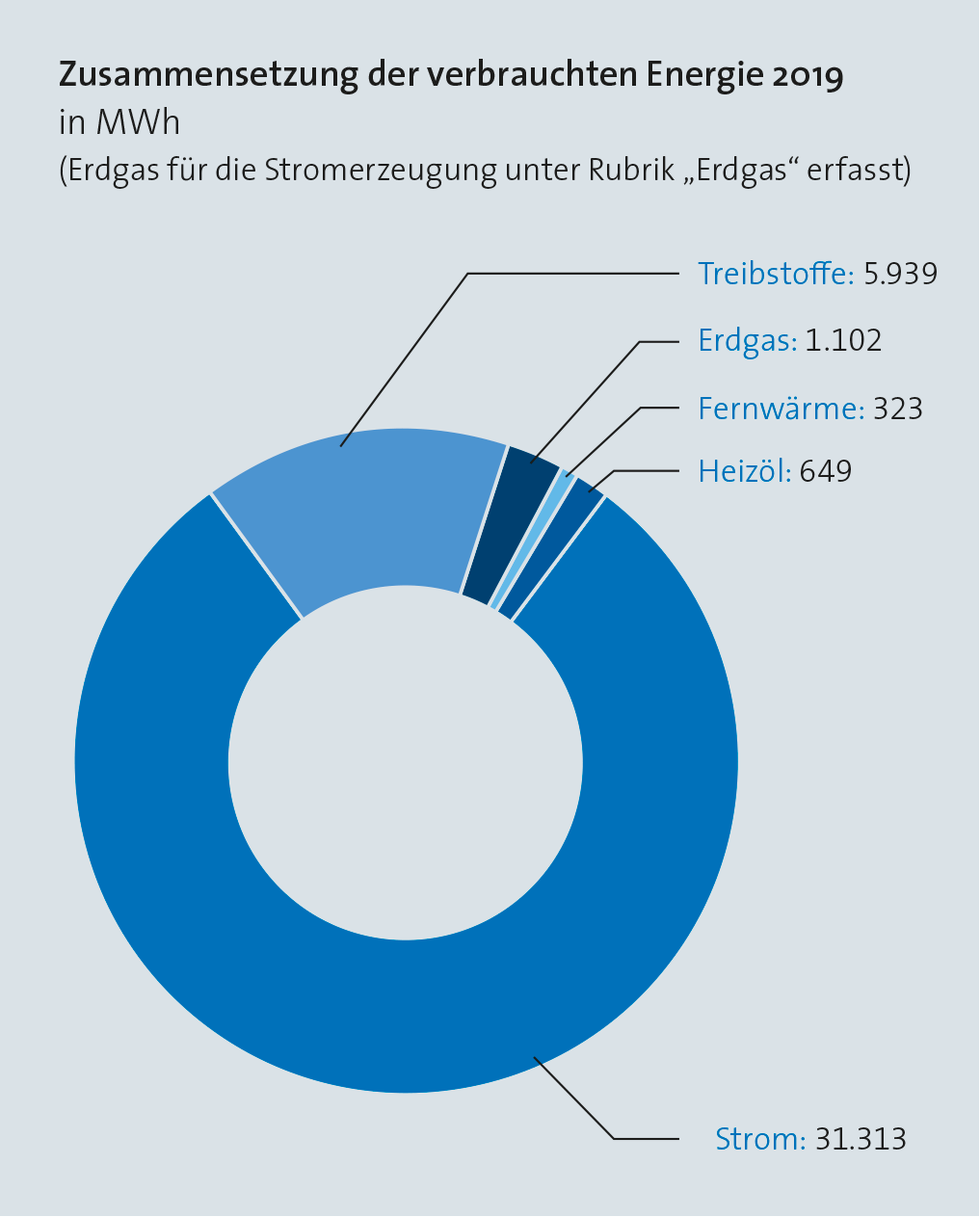

Bei hanseWasser werden Strom, Diesel, Heizöl, Benzin, Erdgas und Fernwärme als Energieträger verwendet. Strom hat mit ca. 80% den Hauptanateil der verbrauchten Energie, wobei der überwiegende Teil davon auf den Kläranlagen als BHKW-, Photovoltaik- und Windstrom selbst erzeugt wird.

Stromverbrauch

Stromverbrauch

Im Jahr 2019 hatte hanseWasser einen Stromverbrauch von 31.313 MWh.

Kraftstoffverbrauch

Im Jahr 2019 wurden rund 605.000 l Diesel, Benzin und Erdgas für betriebliche Zwecke eingesetzt.

Die Pkw-Flotte weist bei einem Gesamtverbrauch von ca. 42.570 l einen mittleren Verbrauch von knapp 6,0 l Diesel bzw. Benzin pro 100 km auf. Hinzu kommen noch ca. 8.900 l Verbräuche durch die Nutzung privater Pkw zu dienstlichen Zwecken. Die drei Pkw mit Erdgasantrieb hatten 2019 einen Verbrauch von 3.457 l.

Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Gesamtenergieeinsatz bei hanseWasser Für die Abwasserableitung (Betrieb der Pumpwerke und Kanalnetzbetrieb) wurde aufgrund des wieder recht trockenen Jahres 2019 und der Wiederinbetriebnahme erneuerter Pumpwerke mit ca. 8,4 Mio. kWh etwas weniger Energie benötigt, als noch im Vorjahr.

Die Abwasserreinigung auf den Kläranlagen erforderte einschließlich des Treibstoffes für die Klärschlammtransporte ca. 30,0 Mio. kWh und stieg damit um knapp 5% gegenüber dem Vorjahr an. Das liegt hauptsächlich am gestiegenen Strombedarf der biologischen Reinigungstufe der Kläranlage Seehausen durch Wirkungsgradverschlechterung bei den Belüftern. Deren Austausch ist 2020 geplant, bzw. bereits erfolgt.

Der Anteil des Verwaltungsgebäudes am Gesamtenergieeinsatz ist mit ca. 954.000 kWh bedingt durch Witterungseinflüsse leicht gestiegen. Außerdem zeigt sich beim Stromverbrauch die steigende Anzahl an E-Fahrzeugen. Weitere Optimierungsmöglichkeiten werden regelmäßig identifiziert, überprüft und umgesetzt.

Zur Verminderung des Energieverbrauchs im Unternehmen werden aktuell folgende Ziele und Maßnahmen verfolgt:

Strom-Autarkie der Kläranlage Seehausen (Ziel 2019: Quote der regenerativen Eigenstromerzeugung ≥ 110 %, Ist-Wert 2019: 111%)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Energiekonzept der Kläranlage Seehausen:

- Erneuerung Belüfterelemente Belebungsstufe A/B

- Erneuerung Belüfterelemente Belebungsstufe A/B

- Erneuerung der Turbo-Lufterzeugung Belebungsstufe C (Biologisches Reinigungsbecken C)

- Optimierung Sauerstoffeintragsregelung Belebungsstufen A/B und C

Eigenversorgungsgrad der Kläranlage Farge

(Ziel 2019: Quote der regenerativen Eigenstromerzeugung ≥ 75 %, Ist-Wert 2019: 66%) Umsetzung von Maßnahmen aus dem Energiekonzept der Kläranlage Farge:

- Konzept zur Optimierung Klärgasnutzung

- Wiederinbetriebnahme des zweiten Faulbehälters zur Stabilisierung der Klärgaserzeugung

Spezifischer Stromverbrauch bei der Abwasserableitung (Ziel 2019: Spezifischer Stromverbrauch der 46 größten Pumpwerke ≤ 6,7 Wh/m³/m, Ist-Wert 2019: 6,4 Wh/m³/m)

- Optimierung Pumpwerksbetrieb

- Effizienzsteigerung durch Austausch Pumpen bei Pumpwerkssanierung

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

| |

2019 |

| Trinkwasser |

13.453 m³/a |

| Brunnenwasser |

78.999 m³/a |

| Regenwasser |

455 m³/a |

| Wasserverbrauch gesamt |

92.907 m³/a |

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

Abfallaufkommen

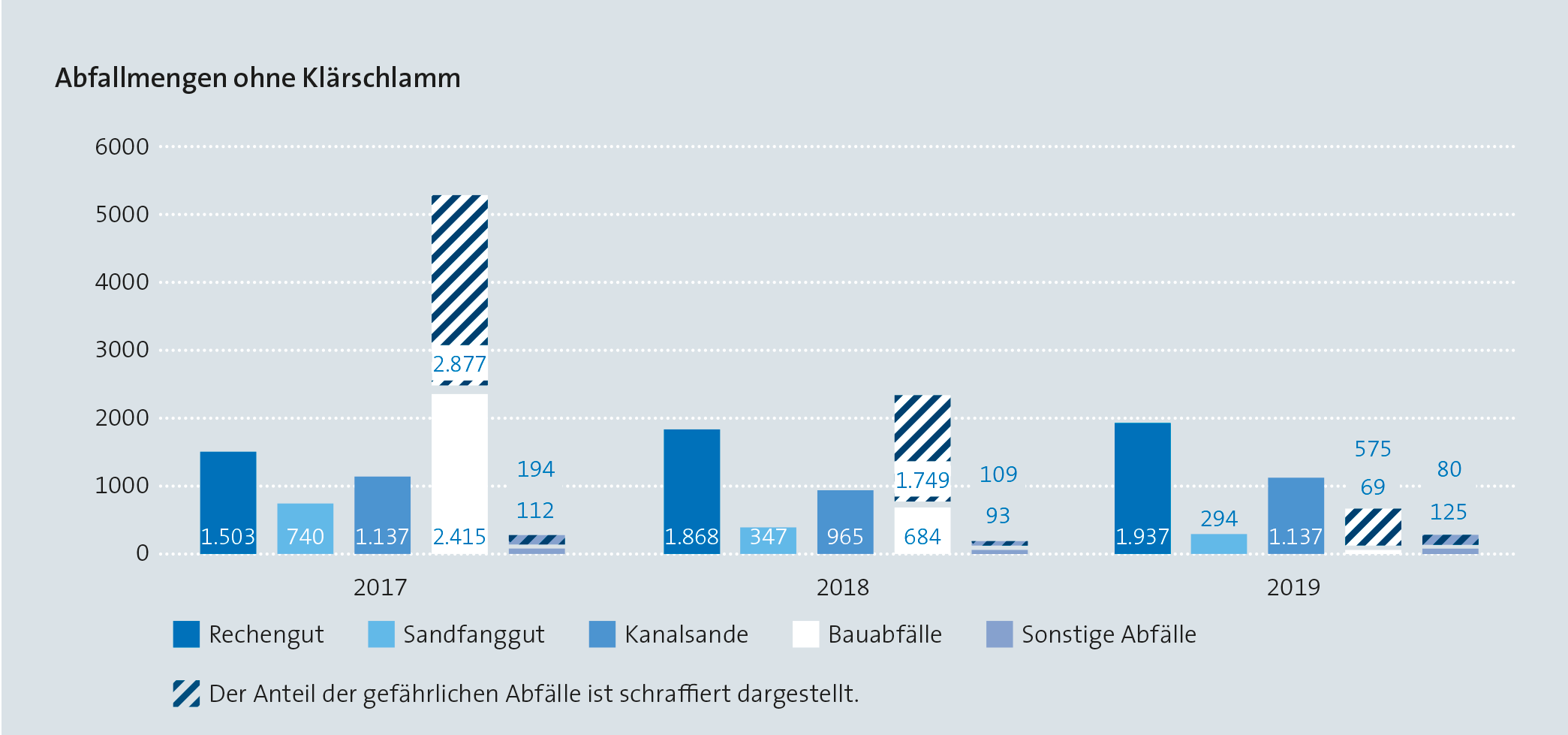

Den bei Weitem größten Anteil am Abfallaufkommen hat verfahrenstechnisch bedingt der Klärschlamm aus der Abwasserreinigung. Insgesamt fiel im Jahr 2019 eine Menge von 15.567 t Klärschlamm an (angegeben als Trockenrückstand).

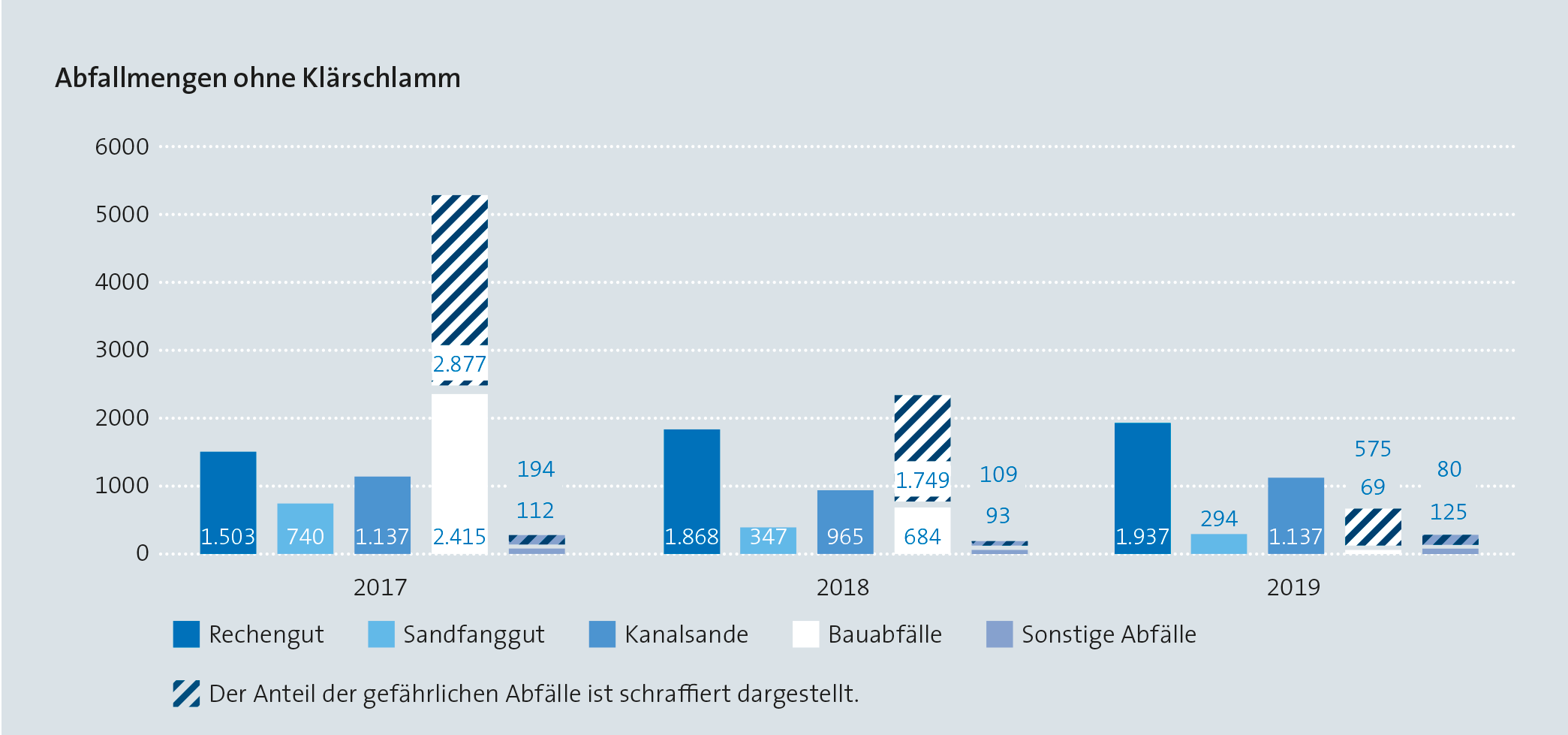

Die übrigen Rückstände der Abwasserableitung und -reinigung sind Rechen- und Sandfanggut auf den Kläranlagen sowie Kanalsande aus der Kanalreinigung. Das Rechengut wird im Müllheizkraftwerk Bremen thermisch verwertet. Das Sandfanggut aus den Kläranlagen sowie die Kanalsande aus der Kanalreinigung werden in einer Bodenreinigungsanlage in Bremen aufbereitet und als Deponiebaustoff verwertet.

Alle Abfälle, einschließlich der nur in geringen Mengen anfallenden gefährlichen Abfälle, werden ausschließlich durch Entsorgungsfachbetriebe entsorgt. Die Abfallmengen für das Rechengut und die Kanalsande sind über die Jahre relativ konstant geblieben. Beim Sandfanggut sanken die Mengen in 2019 leicht, da auf der Kläranlage Seehausen weiterhin der Sandfang erneuert wurde und dadurch nicht die volle Beckenkapazität zur Verfügung stand.Größere Schwankungen sind bei den Mengen der Baustellenabfälle erkennbar. Diese sind durch die unterschiedlichen Baumaßnahmen begründet. Deutlich gesunken ist in 2019 die Menge an gefährlichen Abfällen, was vor allem dem Ende des Gasbehälterabbruchs auf der Kläranlage Seehausen und der damit einhergehenden Entsorgung des belasteten Baumaterials geschuldet ist.

| |

2019 |

| Gesamtgewicht des gefährlichen Abfalls |

650 t/a |

| Gesamtgewicht nicht gefährliche Abfälle |

3.562 t/a |

Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

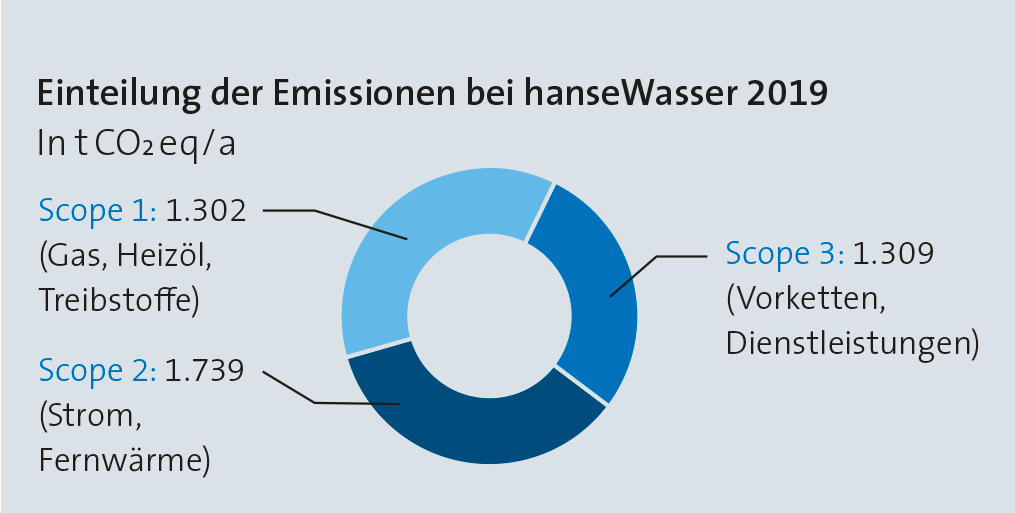

1.302 t CO2 eq/a

Direkte Emissionen entstehen beim Abwasserreinigungsprozess in den Kläranlagen, sowie durch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen für Strom, Heizwärme und zum Fahrzeugantrieb (Scope 1).

Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

1.739 t CO2 eq/a

Hinzu kommen unter Scope 2 indirekte Emissionen, die mit dem Einkauf von Energieträgern (Fernwärme, Elektrizität) verbunden sind.

Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

1.309 t CO2 eq/a

Sonstige indirekte Emissionen (Scope 3) resultieren aus den vorgelagerten Erzeugungsstufen (Vorketten) des Energiebezugs, sowie aus allen anderen Treibhausgas-Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette verursacht werden, z. B. bei der Herstellung, dem Transport, der Nutzungsphase oder der Entsorgung von Produkten, aber auch bei der Nutzung von Dienstleistungen.

Die Scope-3-Emissionen der hanseWasser Bremen GmbH sind nicht vollständig, sondern umfassen nur die im definierten Bilanzrahmen anfallenden Mengen. Dabei handelt es sich um die Vorketten der eingesetzten Primärenergieträger und der verbrauchten Strom- und Fernwärmemengen. Darüber hinaus rechnen wir auch die bei der Entsorgung unseres Klärschlammes durch Dritte entstehenden direkten und indirekten Emissionen unserer Bilanz zu, da die Klärschlammentsorgung zu unserem Kernprozess Abwasserableitung und –reinigung gehört.

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2 Äquivalenten.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung für diese Wahl.

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Reduktion von Treibhausgasen durch aktive Maßnahmen

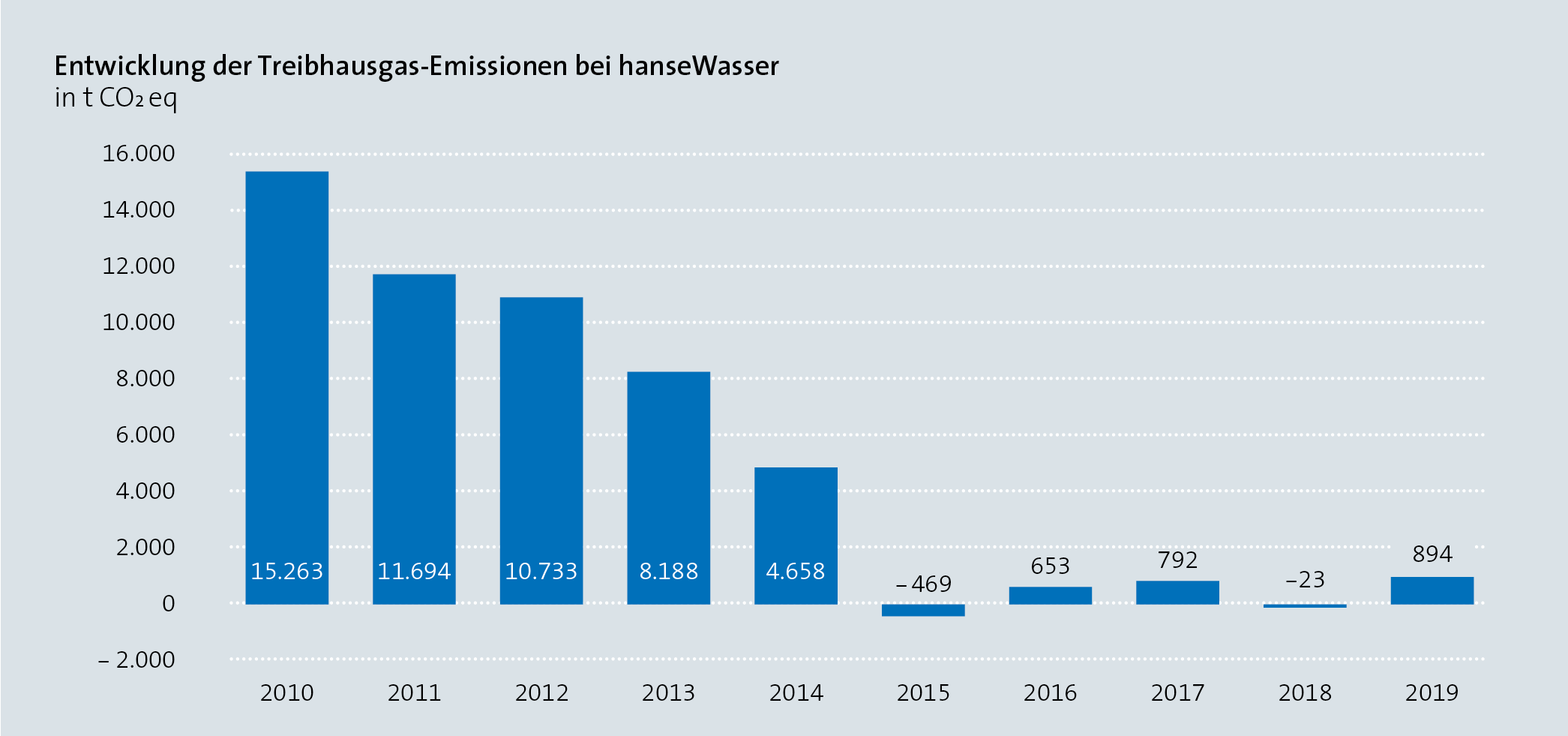

hanseWasser hat erstmals für das Jahr 2009 eine Bilanzierung der durch die Geschäftstätigkeit entstandenen Treibhausgas-Emissionen vorgelegt und seitdem jährlich fortgeschrieben. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen eine Energiepolitik mit dem ambitionierten Ziel gegeben, bis 2015 klimaneutral zu agieren. Die dafür notwendigen Maßnahmen wurden auf Basis der vorhandenen Verbräuche und der technischen und betrieblichen Möglichkeiten entwickelt und umgesetzt. Die Umsetzung jeder Maßnahme stand dabei immer unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit.

Der Rückgang der Treibhausgas-Emissionen seit dem Jahr 2010 belegt, dass die eingeleiteten Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität Wirkung zeigen. Investitionen in moderne und effiziente Technik sowie betriebliche Optimierungsmaßnahmen haben die Energieverbräuche verringert und die regenerative Eigenstromerzeugung ansteigen lassen. Dies führte zum angestrebten Ziel der Klimaneutralität ab dem Jahr 2015. Es werden weiterhin Effizienzmaßnahmen umgesetzt, um den Anteil an CO2, der derzeit noch durch Zukauf von grünem Strom oder von Zertifikaten kompensiert wird, sukzessive zu verringern.

Durch die Nutzung und Einspeisung von selbst erzeugtem regenerativem Strom aus Klärgas, Wind und Photovoltaik konnten 2019 Emissionen von knap 14.000 t CO

2 eq vermieden werden, die ansonsten bei Bezug der entsprechenden Strommenge aus dem Netz der allgemeinen Versorgung nach deutschem Strommix angefallen wären. Die regenerative Eigenstromerzeugung leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, da der Großteil des Energieverbrauchs im Unternehmen emissionsfrei erfolgt. Auf der Kläranlage Seehausen konnte eine rechnerische Eigenversorgungsquote von 111% erreicht werden, in Farge lag diese 2019 bei 66%.

Eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen erfolgt bei der Pkw-Flotte der hanseWasser über den verstärkten Einsatz alternativer Antriebsarten. 2019 konnten durch die Nutzung der E- und Hybridfahrzeuge ca. 19 % (entspricht ca. 30 t CO

2 eq) des Flottenverbrauchs ein gespart werden.

Zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen des Unternehmens wurden 2019 folgende Ziele und Maßnahmen verfolgt:

- Bestandsaufnahme Lachgasemissionen aus dem Klärprozess (abgeschlossen, Bewertung steht noch aus)

- Klimafreundliche Mobilität (Green Car Policy), Zielwert: Kontinuierliche Reduktion der CO2-Kennzahl der hW-Pkw-Flotte bis auf unter 100 g CO2 / km im Jahr 2019 (Ist-Wert: 90 g)

- Mindestens 50 % des Investitionsvolumens beim Kanalbetrieb für die Beschaffung von emissionsoptimierten Groß-Fahrzeugen einsetzen

- Einsatz von GTL-Kraftstoff (GasToLiquid) bei Spül- und Saugfahrzeugen (< Euro 5 Norm)

- Zweite Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Betriebshof Bayernstraße einrichten (erfolgt)

Branchenspezifische Ergänzungen Überschrift 1

Branchenspezifische Ergänzungen Inhalt 1