11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

de

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

Versicherungslösungen sind Dienstleistungen und nehmen keinen großen Einfluss auf natürliche Ressourcen. Da die Barmenia aber auch Versicherungsschutz für Umweltrisiken bereithält, sieht sie es als ihre Unternehmensverantwortung an, neben wirtschaftlichen und sozialen Aspekten auch das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen.

Die Erfassung von Verbrauchskennzahlen aus dem Geschäftsbetrieb ist quantitativ.

Im Produkt- und Kapitalanlagenbereich sowie in den Einkaufsrichtlinien fließen qualitative Umweltaspekte ein.

Quantitative Ermittlung von Kennzahlen für Geschäftsbetrieb

Seit 2015 wirtschaftet die Barmenia an ihrem Wuppertaler Hauptstandort klimaneutral.

Jährlich werden die unvermeidbaren CO

2-Emissionen kompensiert.

Der Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. (VfU) stellt ein

"CO

2-Berechnungstool" zur Verfügung, aus denen die wesentlichen Kennzahlen zur betrieblichen Umweltleistung von Finanzdienstleistern hervorgehen. Die Barmenia erfasst und veröffentlicht seit 2015 folgende Kennzahlen, die in CO

2-Emissionen umgerechnet werden:

- Strom

- Wärme

- Wasser

- Papier

- Geschäftsreiseverkehr

- Entsorgung

- Kühl- und Löschmittel

Qualitative Umweltaspekte in Produkten und Kapitalanlage sowie Einkauf

Neben der Umsetzung von Umweltmaßnahmen im Geschäftsbetrieb fließen qualitative Umweltaspekte auch in Produktlösungen und die Kapitalanlage ein (s. dazu "10. Innovations- und Produktmanagement"). Darüber hinaus beinhalten auch die Einkaufsrichtlinien für die Betriebsausstattung entsprechende Aspekte:

- Produkte

Das Produktportfolio der Barmenia Lebensversicherung a. G. bietet mit der fondsgebundenen Rentenversicherung und der damit verbundenen Auswahlmöglichkeit von ökologischen und nachhaltigen Fonds ein Angebot, wodurch die Kunden selbst die Umwelt positiv beeinflussen können.

- Kapitalanlage

Für die Kapitalanlage wurden Ausschlusskriterien festgelegt, die u. a. Umweltverstöße ahnden.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Kapitalanleger mit der CO2-Bewertung von Investitionen. Derzeit werden die politischen Entwicklungen mit Aufmerksamkeit verfolgt.

- Einkauf

In der Barmenia-Einkaufsrichtlinie findet auch der Umweltaspekt Berücksichtigung. Dort heißt es: "Beim Einkauf soll der Einfluss des Produktes auf die CO2-Bilanz, die Energieeffizienz sowie den Umweltschutz in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Dies kann durch die Beachtung von Umweltsiegeln erreicht werden."

12. Ressourcenmanagement

de

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Klimaneutrale Hauptverwaltungen seit 2015

Seit 2015 wirtschaftet die Barmenia am Wuppertaler Hauptstandort, Barmenia-Allee 1, klimaneutral.

Von 2011 bis zum Jahr 2018 hat sich ein Umweltmanagementteam mit den jeweiligen Fachbereichen intensiv um die Senkung von Verbräuchen und die Vermeidung sowie Reduzierung von CO2-Emissionen gekümmert. Dazu gehörten auch erfolgreiche Umweltzertifizierungen wie Ökoprofit. Einzelne Fragestellungen wurden im Nachhaltigkeitsbeirat diskutiert.

Das Umweltmanagementteam wurde Ende 2018 aufgelöst, da ein guter Status Quo erreicht wurde. Das Energie- und Umweltmanagement ist mittlerweile Tagesgeschäft und wird von den Fachbereichen selbst verantwortet.

Der Nachhaltigkeitsbeauftragte koordiniert die CO2-Bilanz mit den betroffenen Fachbereichen, die vom Rechnungswesen geprüft wird.

Der unvermeidbare Rest an CO2-Emissionen wird jährlich über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen. Die Mitarbeiter stimmen über das Projekt ab.

Keine Umweltbilanzierung der Außenstellen

Die Hauptverwaltung, die Bezirks- und Maklerdirektionen sowie Bezirksleitungsbüros werden seit 2013 mit Ökostrom versorgt. Der Stromverbrauch wird durch den Anbieter als klimaneutral bewertet. Darüber hinaus ist keine Detailerfassung von Daten möglich, da die Nebenkostenabrechnungen nicht rechtzeitig und das Datenmaterial teilweise nur unvollständig verfügbar sind.

Ziel: Erhalt des guten Status Quo

Ziel ist es, den guten Status Quo des Energie- und Umweltmanagements zu erhalten sowie die Klimaneutralität für die Hauptverwaltungen jährlich zu bestätigen.

Ein wesentliches Risiko wird derzeit nicht gesehen, da die Barmenia sich insgesamt zu Umweltthemen gut aufgestellt hat. Dies wurde im Rahmen von Zertifizierungsprozessen und bei der Überprüfung von gesetzlichen Vorgaben, wie dem Energiedienstleistungsgesetz, bestätigt.

Hinweis: Umrechnung nach Unternehmen für Leistungsindikatoren 11 bis 12

Die jeweiligen Verbrauchswerte für die Leistungsindikatoren 11 bis 12 werden als Gesamtzahl für die Barmenia-Versicherungsgruppe mit Barmenia-Konzern und Barmenia Lebensversicherung a. G. ermittelt, erfasst und in CO2-Emissionen umgerechnet. Die Verteilung auf die Unternehmen erfolgt nach Personalkennzahlen, den sog. Full-Time-Equivalenten (FTE). Da diese Ermittlung für das jeweilige Berichtsjahr erfolgt, kann es bei Jahresvergleichen zu unterschiedlichen Verteilungsquoten kommen.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

de

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

In der Wertschöpfungskette gibt es keinen Rohstoffeinkauf. Für die Darstellung der Versicherungsprodukte wird Papier aber als wichtige Ressource eingestuft.

Aufgrund von Prozessverschlankungen wird erstmalig der gesamte Papiereinkauf in diesem Bericht berücksichtigt. Es erfolgt keine Abgrenzung mehr zwischen Hauptverwaltung und Niederlassungen. Diese Vorgehensweise, die deutliche Steigerung des Neugeschäfts und die gesetzeskonformen Kundeninformationen zur Optimierung der Konzernstruktursowie zur Organspende nach Artikel 1 Abs. 1a Transplantationsgesetz führten zu einer Steigerung des Papiervolumens.

Papierverbrauch in Tonnen (t):

Gesamt: 18,23 t (2018: 16,03 t)

Der Anteil der Papiere mit Nachhaltigkeitslabel (FSC und PEFC) betrug 100 Prozent (2018 100 Prozent).

Die Barmenia hat die Vision des papierlosen Büros. Viele Maßnahmen zur Papierreduktion wurden seitdem eingeführt und die Papierverbräuche in Relation zum Geschäftszuwachs kontinuierlich reduziert (s. dazu auch unter "Branchenspezifische Ergänzungen - Papierlose Prozesse durch Digitalisierung").

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Gesamter Verbrauch von Kraftstoff aus nicht erneuerbaren Quellen in Gigajoule (GJ):

- Verbrauch von Heizöl: 2,45 GJ (2018: 2,33 GJ)

- Verbrauch von elektrischem Strom: 2.381,55 GJ (2018: 2.228,40 GJ)

- Verbrauch Fernwärme: 4.307,24 GJ (2018: 3.603,98 GJ)

- Gesamter Energieverbrauch: 6.691,24 GJ (2018: 5.834,71 GJ)

Erläuterungen:

- Heizöl (Annahme): 1 l = 10 kWh,

monatlicher NEA-Test: 12 x 50 l Verbrauch. 600 x 10 = 6.000 kWh

- Der Umrechnungsfaktor entspricht dem VfU-Berechnungstool

(1 GigaJoule = 277,8 Kilowattstunden)

Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Der Energieverbrauch ist im Jahr 2019 gestiegen. Der Anstieg erklärt sich mit dem Mehrverbrauch in Bezug auf die Fernwärme. Hier gab es im Jahr 2019 folgende Sondereffekte:

- Die Fernwärme wird im Sommer durch zwei Absorptionskältemaschinen in Kälte umgewandelt und zur Kühlung verwendet. Durch den erneut langen und heißen Sommer ist der Verbrauch gestiegen.

- Auf Grund eines technischen Defektes an einer Absorptionskältemaschine musste die verbleibende Maschine die Last komplett übernehmen und lief im maximalen Bereich. Dies hatte einen erhöhten Verbrauch zur Folge.

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

- kommunale Wasserversorgung oder andere Wasserversorger in Kubikmeter (cbm): 3.720,49 cbm (2018: 3.695,33 cbm)

- Standard: Gemessene Werte

- Wertübertrag aus CO2-Bilanz HV 2019 für Wasser

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

Gesamtgewicht in Kilogramm (kg) gefährlicher und ungefährlicher Abfälle nach Entsorgungsmethoden:

- Recycling: 13.950,97 kg (2018: 14.572,74 kg)

- Müllverbrennung: 9.211,47 kg (2018: 7.835,65 kg)

Der gestiegene Wert im Bereich der Müllverbrennung erklärt sich durch einen Sondereffekt im Jahr 2018. Hier konnte der Entsorger auf Grund einer defekten Müllpresse in einem Monat keine Aussage über die entsorgte Menge treffen.

Wahl der Entsorgungsmethode:

- direkt von der Organisation verfügt oder anderweitig direkt bestätigt

- Papiermüll: Barmenia hat nach einem Datenschutzaudit den Entsorger festgelegt.

- Restmüll: Barmenia hat nach Ausschreibung den Entsorger festgelegt.

- Elektroschrott: Barmenia hat sich für einen gemeinnützigen Recyclingdienst entschieden.

- organisatorische Vorgaben vom Entsorgungsdienstleister

- Leichtverpackungen (Grüner Punkt): Organisatorische Vorgabe des Entsorgers (Städt. Betrieb)

Papierlose Prozesse durch Digitalisierung

Das papierlose Büro ist eine Vision, die anspornt, sein Verhalten im Büroalltag zu überdenken. Die Barmenia hat das Potenzial früh erkannt und optimiert kontinuierlich die digitalen Prozesse.

Vor dem Hintergrund des nachhaltigen Handelns spielt gerade die Virtualisierung von Geschäftsprozessen eine herausragende Rolle. Online-Prozesse sind nachhaltig, da sie auf Grund ihrer digitalen Form bestimmte Ressourcen nicht benötigen oder sogar ersetzen können. Damit schont das Medium Internet vor allem in ökologischer Hinsicht die Umwelt. Wichtig dabei ist aber, dass sich die Stromgewinnung umweltfreundlich gestaltet. Deshalb setzt die Barmenia klimaneutralen Ökostrom ein.

Auch angesichts ökonomischer Aspekte wirkt das neue Medium effizienzsteigernd. Die zunehmende Nutzung des Internets reduziert den Papierverbrauch, die Transport- und die damit verbundenen

Papier- und Versandkosten.

Beispielhaft hat die Barmenia viele Prozesse optimiert, die papierlos sind, wie

- die E-Policierung von der Antragsaufnahme bis zur Erstellung des Versicherungsscheins, die nahezu bei allen Neuabschlüssen im Kompositbereich eingesetzt wird,

- das Online-Kundencenter www.meine-barmenia.de. Ende 2018 nutzten bereits über 360.000 Kunden den Service. Bis Ende 2019 wurden über 620.000 Kunden der Zugang ermöglicht.

- die RechnungsApp, bei der die Kunden die Arztrechnungen digital übermitteln. Über 440.000 Vorgänge wurden in 2018 darüber eingereicht, in 2019 bereits über 620.000.

Durch die konsequente Prozessoptimierung können der Service erweitert und auf die Ressource Papier verzichtet werden (s. dazu auch unter "10. Innovations- und Produktmanagement").

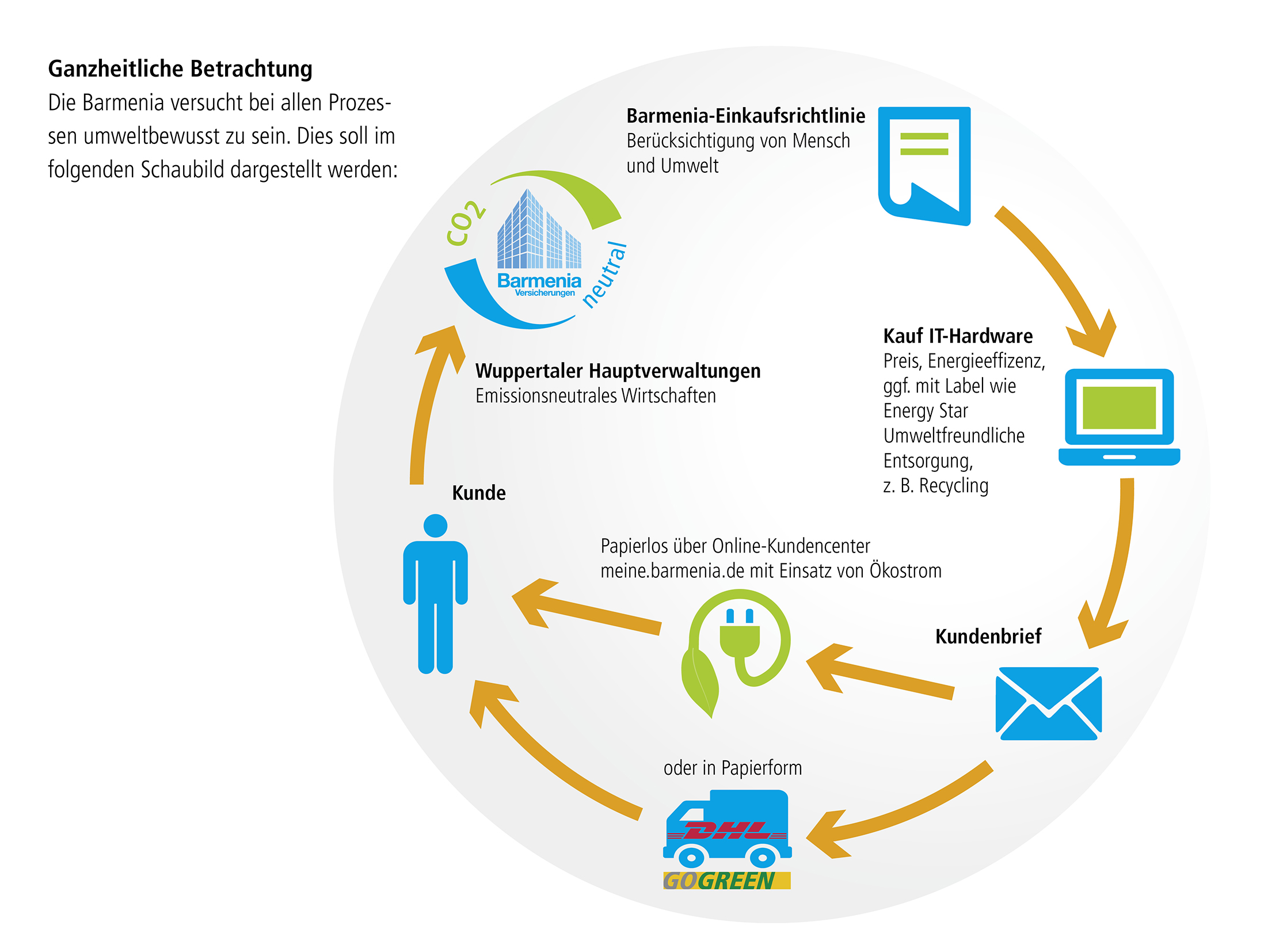

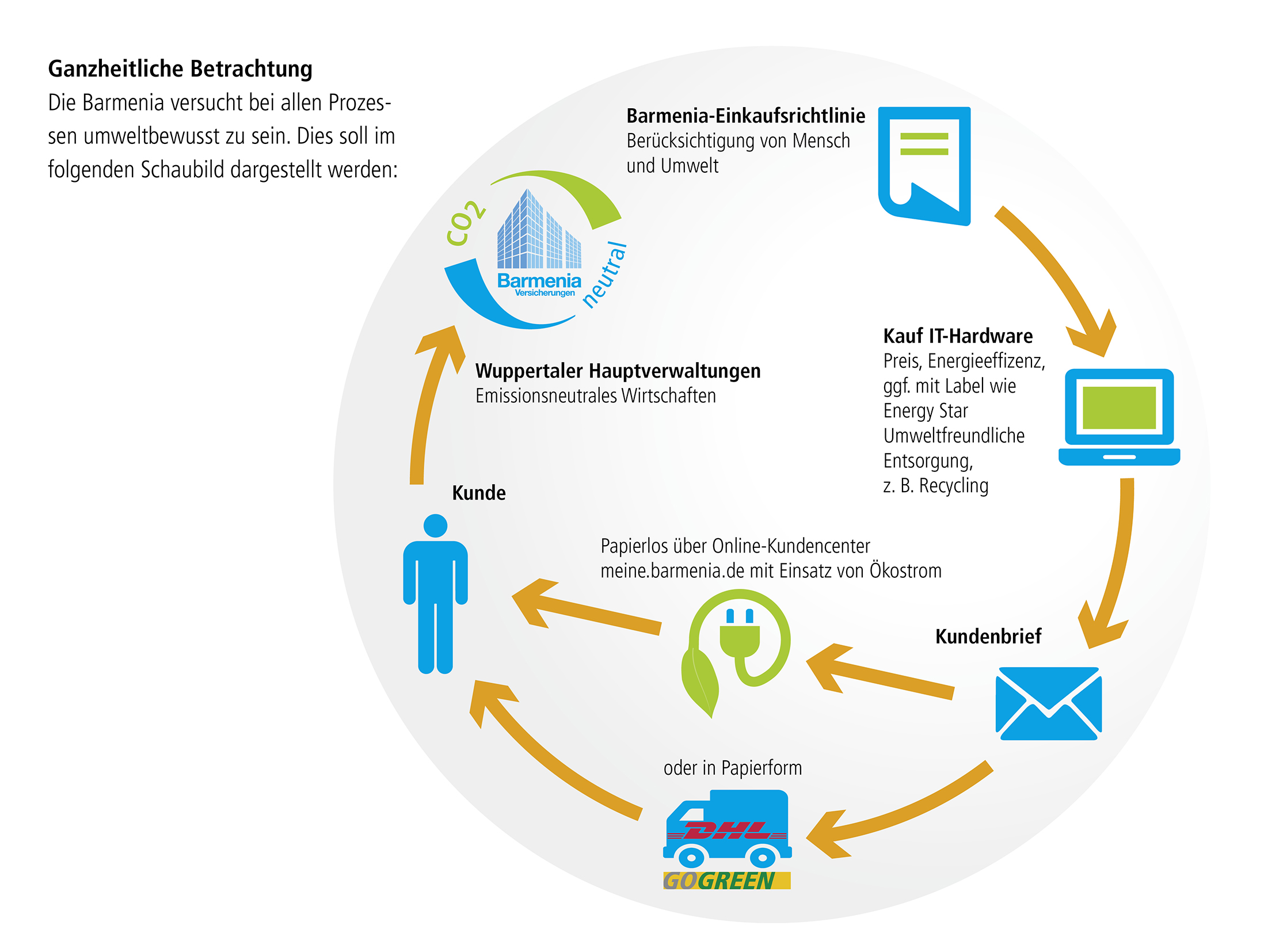

Ganzheitliche Berücksichtigung von Ökonomie, Soziales und Ökologie

Auch bei der Digitalisierung verfolgt die Barmenia einen ganzheitlichen Ansatz:

- Die Einkaufsrichtlinie enthält wirtschaftliche, soziale und ökologische Kriterien.

- Beim Kauf von IT-Geräten wird auf Energieeffizienz und Recyclingmöglichkeiten geachtet.

- Kunden können auf Papier verzichten und über das Online-Kundencenter www.meine-barmenia.de ihre Vertragsdaten und Briefe (z. B. Leistungsabrechnungen) einsehen.

- Die IT-Ressourcen der Barmenia werden mit CO2-freiem Ökostrom versorgt.Wenn Papier verwendet werden muss, wird Umweltpapier eingesetzt.

- Postalische Versendungen erfolgen mit GoGreen - dem klimaneutralen Versand der Deutschen Post.

- Die Hauptverwaltungen mit ihren Prozessen sind seit 2015 klimaneutral gestellt.

13. Klimarelevante Emissionen

de

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

CO2-Emissionen: Vermeidung, Reduzierung und Kompensation

Seit 2015 wirtschaftet die Barmenia am Wuppertaler Hauptstandort klimaneutral (s. dazu auch "12. Ressourcenmanagement"). Die Hauptverwaltung wird mit ihren Prozessen als wesentlich für die Ermittlung der CO

2-Emissionen angesehen, da knapp 94 % der Innendienstmitarbeiter dort ansässig sind und sie über eine umfangreiche IT-Infrastruktur, ein Betriebsrestaurant und eine Vielzahl von Seminarräumen verfügt.

Seit 2011 werden CO

2-Emissionen kontinuierlich

- vermieden, z. B. durch Einsatz von klimaneutralem Ökostrom,

- reduziert, z. B. durch Senkung von Verbräuchen,

- und seit 2015 jährlich über zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert.

Erstmals wurde für das Jahr 2015 eine CO

2-Bilanz veröffentlicht. Kennzahlen zur betrieblichen Umweltleistung werden erfasst und in CO

2-Emissionen umgerechnet. Dazu wird das Kennzahlentool* vom Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. (VfU) genutzt.

Deutliche Senkung der Treibhausgase insgesamt

Trotz begründeter Erhöhungen in vereinzelten Kennzahlen konnten die Treibhausgase zum wiederholten Male deutlich reduziert werden. Hauptgrund dafür ist die Umstellung der Fernwärmeversorgung vom Heizkraftwerk auf die Müllverbrennungsanlage der Stadt Wuppertal Anfang Juli 2018. Diese unterjährige Umstellung wirkt sich jetzt auf das gesamte Jahr 2019 positiv aus. Es zeigt, dass eine direkte Einflussnahme auf CO

2-Emissionen nicht immer möglich ist und dass es das Zusammenspiel verschiedener gesellschaftlicher Akteure bedarf.

Kompensation über zertifiziertes Klimaschutzprojekt Im Jahr 2016 hat die Barmenia erstmals verbleibende Treibhausgasemissionen der Wuppertaler Hauptverwaltungen für das Jahr 2015 ausgeglichen. Beim Ausgleich der Emissionen achtet die Barmenia auf die Qualität der Kompensation. So wurden Emissionsscheine von zertifizierten Klimaschutzprojekten des auf diesem Gebiet bekannten Projektentwicklers myclimate erworben. Die Projekte sind nach dem bekannten Gold-Standard zertifiziert, der neben ökologischen auch soziale Kriterien betrachtet und somit der ganzheitlichen Betrachtung des Themas Nachhaltigkeit der Barmenia gerecht werden.

*Die VfU-Kennzahlen richten sich an internationalen Standards der Umwelt- und Klimaberichterstattung aus, wie der Global Reporting Initiative (GRI), dem Greenhouse Gas Protocol und dem Carbon Disclosure Project. Zur Ermittlung der Daten wurde das VfU-Berechnungstool vom 12.12.2018 genutzt. Hinweise im VfU-Tool: Emissionsfaktoren und Energieinput-Faktoren wurden berechnet anhand der Datenbank "ecoinvent" (Version 3.4, Oktober 2017), s. unter www.vfu.de.

Für das Jahr 2019 werden 102 t CO2-Emissionen über das Klimaschutzprojekt "Effiziente Kocher retten Lebensraum für letzte Berggorillas in Ruanda" ausgeglichen. Bei einer Online-Umfrage entschieden sich 46,9 % der teilnehmenden Mitarbeiter für dieses Klimaschutzprojekt. ![]() Im Internet unter www.klimaneutral.barmenia.de

Im Internet unter www.klimaneutral.barmenia.de

Hinweis: Grundlage der vorab genannten Werte ist die CO2-Bilanz. Gegenüber den CO2-Werten aus den einzelnen Scopes der Leistungsindikatoren können sich Rundungsdifferenzen im Nachkommabereich ergeben.

![]() Vernetzung gesellschaftlicher Akteure

Vernetzung gesellschaftlicher Akteure

Für eine ganzheitlich nachhaltige Betrachtung hält die Barmenia es für wichtig, sich mit verschiedenen Akteuren der Gesellschaft zu vernetzen. Sie teilt ihr Nachhaltigkeitswissen, um die Gesellschaft insgesamt positiv zu entwickeln. Für 2019 sollen die folgenden Projekte herausgestellt werden:

- IHK-Organisation: Management-Training für Nachhaltigkeit "Nachhaltig Erfolgreich Führen (IHK)"

Die DIHK-Bildungs-GmbH entwickelt gemeinsam mit Unternehmen, Fachexperten und IHKs Managementtrainings, um Nachhaltigkeit in unternehmerische Handlungsfelder zu integrieren. Die Barmenia hat die Entwicklung mit ihrem Fachwissen für den Bereich Marketing unterstützt.

www.nachhaltig-erfolgreich-fuehren-ihk.de

- Zukunftskreis Nachhaltigkeit3

Der Zukunftskreis Nachhaltigkeit HOCH3 (ZN3) ist ein innovativer Arbeits- und Diskussionskreis von Repräsentanten aus Unternehmen und Organisationen des Bergischen Städtedreiecks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Die Barmenia ist aktiv in diesem Kreis, um Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen und Gesellschaft zu entwickeln. Dieser Kreis wird durch das TransZent im Rahmen des Projektes UrbanUp wissenschaftlich begleitet.

Im Oktober 2019 wurde der erste Meilenstein gesetzt. Es wurde ein Unternehmensabend veranstaltet, zu dem Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen wurden, um Impulse für eine positive unternehmerische und gesellschaftliche Entwicklung zu bekommen.

- Multiplikator von Nachhaltigkeitsthemen

Da die Barmenia in einigen Bereichen als Vorreiter zu Nachhaltigkeitsthemen gesehen wird, bringt sie ihr Fachwissen an vielen Stellen der Gesellschaft, in der Branche und auch branchenübergreifend ein. So wurden zu Nachhaltigkeitsmanagement und verantwortungsbewussten Investitionen Vorträge gehalten bei den Versicherungsforen Leipzig und bei vielen weiteren Veranstaltungen und Initiativen. Darüber hinaus erfolgt auch der direkte Austausch zu interessierten Stakeholdern.

- Beteiligung am Forschungsprojekt BMM3

Die Barmenia hat sich am Forschungsprojekt "Betriebliches Mobilitätsmanagement im Bergischen Städtedreieck" (BMM3) beteiligt. In diesem Rahmen hat die Barmenia eine kostenfreie Beratung zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement erhalten sowie mögliche Maßnahmen entwickelt. Dabei wurden für die Mobilität relevante Unternehmensbereiche (z. B. Nachhaltigkeitsbeauftragter, Travelmanagement, Personalvergütung, Gebäudemanagement, Grundsatzfragen Vertrieb) einbezogen.

Die Barmenia hat dem Projekt u. a. Daten und Informationen zu ihrer betrieblichen Mobilität sowie Praxiswissen zur Umsetzung von Maßnahmen und den dabei auftretenden Herausforderungen zur Verfügung gestellt. Diese werden unternehmensübergreifend ausgewertet und tragen damit sowohl qualitativ wie quantitativ zum Verständnis betrieblicher Mobilität im Bergischen Städtedreieck bei.

Gleichzeitig hat die Barmenia als Multiplikator für das Forschungsprojekt geworben und somit dazu beigetragen, weitere Unternehmen in der Region für das Projekt zu gewinnen. Die aktive Mitwirkung der Barmenia an einem regionalen Workshop der Praxispartner hat die Vernetzung der Unternehmen untereinander sowie mit weiteren Praxispartnern gefördert. Im Jahr 2019 konnte das Forschungsprojekt abgeschlossen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden.

www.bmm3.de

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

de

Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

- THG-Emissionen - Bruttovolumen der direkten (Scope 1) THG-Emissionen in Tonnen (t) von CO2-Äquivalenten, unabhängig von jeder Art von THG-Handel wie Einkäufen oder Verkäufen sowie Kompensationszahlungen oder Transfers von Berechtigungen: 18 t

- Gewähltes Basisjahr: Durch die CSR-Berichtspflicht erfolgt erstmals eine Aufteilung der Umweltzahlen auf die Unternehmen der Barmenia-Versicherungsgruppe nach Full-Time-Equivalent. Da diese Aufteilung in den Jahren 2015 und 2016 der Kompensation von CO2-Emissionen nicht erfolgte, wird als Basisjahr 2016 angegeben. Um eine Vergleichbarkeit zu erzielen, wird jeweils der Wert für Scope 1 der gesamten Versicherungsgruppe inkl. Barmenia-Konzern und der Barmenia Lebensversicherung a. G. verglichen:

- 2019: 157 t (VfU-Tool Version 12.12.2018)

- …

- 2016: 56 t (VfU-Tool Version 27.11.2015)

Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

- Bruttovolumen der indirekten energiebezogenen (Scope 2) THG-Emissionen in Tonnen von CO2-Äquivalenten, und zwar unabhängig von jeder Art von THG-Handel wie Einkäufen oder Verkäufen sowie Kompensationszahlungen oder Transfers von Berechtigungen: 30 t

- Gewähltes Basisjahr: Durch die CSR-Berichtspflicht erfolgt erstmals eine Aufteilung der Umweltzahlen auf die Unternehmen der Barmenia-Versicherungsgruppe nach Full-Time-Equivalent. Da diese Aufteilung in den Jahren 2015 und 2016 der Kompensation von CO2-Emissionen nicht erfolgte, wird als Basisjahr 2016 angegeben. Um eine Vergleichbarkeit zu erzielen, wird jeweils der Wert für Scope 2 der gesamten Versicherungsgruppe inkl. Barmenia-Konzern und der Barmenia Lebensversicherung a. G. verglichen:

- 2019: 264 t (VfU-Tool Version 12.12.2018)

- …

- 2016: 1.310 t (VfU-Tool Version 27.11.2015)

Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

- Indirekte THG-Emissionen - Bruttovolumen weiterer indirekter (Scope 3) THG-Emissionen in Tonnen von CO2-Äquivalenten, und zwar unter Ausschluss indirekter Emissionen aus der Erzeugung gekaufter oder erworbener und von der Organisation verbrauchter/m Elektrizität, Heizenergie, Kühlenergie und Dampf (diese indirekten Emissionen werden unter Indikator G4-EN16 angegeben). Jede Art von THG-Handel wie Einkäufe, Verkäufe oder Transfers von Kompensationszahlungen oder Berechtigungen bleiben dabei außer Acht: 54 t

- Gewähltes Basisjahr: Durch die CSR-Berichtspflicht erfolgt erstmals eine Aufteilung der Umweltzahlen auf die Unternehmen der Barmenia-Versicherungsgruppe nach Full-Time-Equivalent. Da diese Aufteilung in den Jahren 2015 und 2016 der Kompensation von CO2-Emissionen nicht erfolgte, wird als Basisjahr 2016 angegeben. Um eine Vergleichbarkeit zu erzielen, wird jeweils der Wert für Scope 3 der gesamten Versicherungsgruppe inkl. Barmenia-Konzern und der Barmenia Lebensversicherung a. G. verglichen:

- 2019: 474 t (VfU-Tool Version 12.12.2018)

- …

- 2016: 852 t (VfU-Tool Version 27.11.2015)

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2 Äquivalenten.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung für diese Wahl.

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Die Barmenia hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um die Verbräuche und CO

2-Emissionen zu senken. Diese Maßnahmen können in den Nachhaltigkeitsberichten und den nicht-finanziellen Berichten sowie der Publikationen der Zertifizierungsprozesse, wie von Ökoprofit, entnommen werden. Man kann sagen, dass insgesamt ein hoher Standard im Umwelt- und Energiemanagement erreicht werden konnte. Erhebliches Einsparpotenzial durch eigene realisierte Maßnahmen wird - auch von externen Experten im Rahmen des Energieaudits nach EDL-G - nicht mehr gesehen. Deshalb gilt es, das Niveau zu halten und Einflussmöglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz, z. B. bei Neuinvestitionen, zu nutzen.

Wie beschrieben, werden insgesamt die CO

2-Emissionen der Barmenia-Versicherungsgruppe verglichen. Im Jahr 2019 konnten die CO

2-Emissionen um 759 Tonnen gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Im Wesentlichen resultiert diese Reduzierung aus der Umstellung der Fernwärmeerzeugung von Steinkohle auf Müllverbrennung durch die Stadt Wuppertal.

Gesamt THG-Emissionen der Hauptverwaltungen der

Barmenia-Versicherungsunternehmen (BA, BK und BL):

- 2019: 895 t (VfU-Tool Version 12.12.2018)

- 2018: 1.654 t (VfU-Tool Version 12.12.2018)

- 2017: 2.294 t (VfU-Tool Version 27.11.2015)

- 2016: 2.218 t (VfU-Tool Version 27.11.2015).