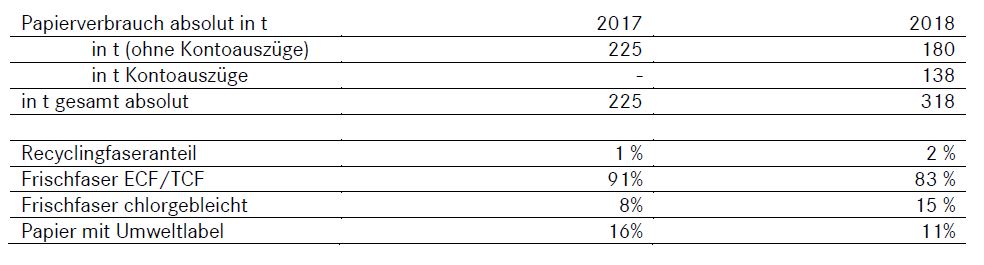

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

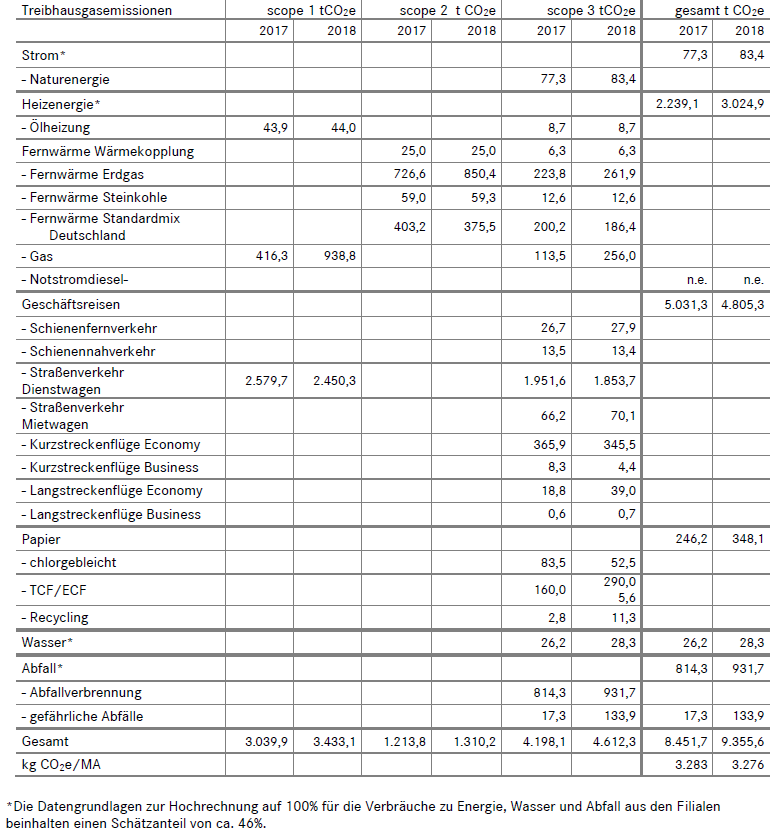

Wir ermitteln daher unternehmensweit den Papierverbrauch für Geschäftstätigkeit und Marketing. 2018 konnten wir auch den Papierbedarf für Kontoauszüge mit einzubeziehen. Somit konnten alle verwendeten Papiere in Büro und Verwaltung in die Betrachtung einbezogen werden.

2018 hat die apoBank 318 Tonnen Papier für Büro- und Geschäftstätigkeit sowie Marketing eingesetzt. 138 Tonnen davon entfallen auf den im Jahr 2018 erstmals erhobenen Papierbedarf für Kontoauszüge. Der Rückgang des Papierverbrauchs ohne Kontoauszüge ist auf den höheren Digitalisierungsgrad der apoBank zurückzuführen.

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

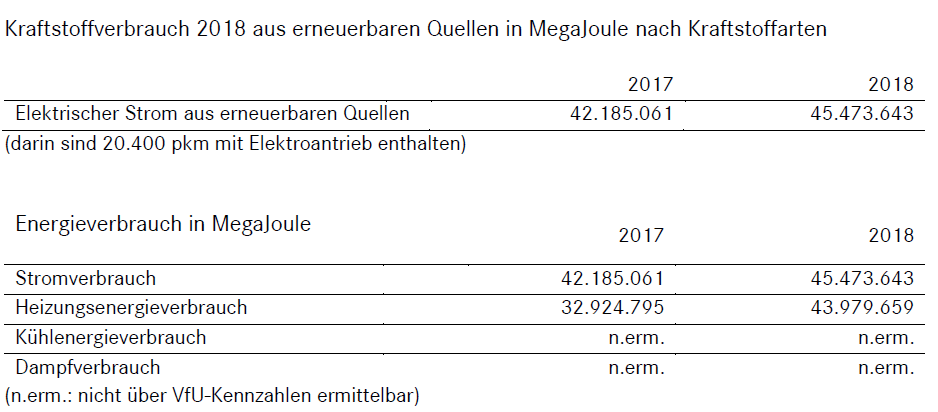

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

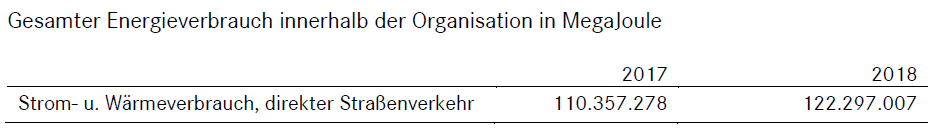

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

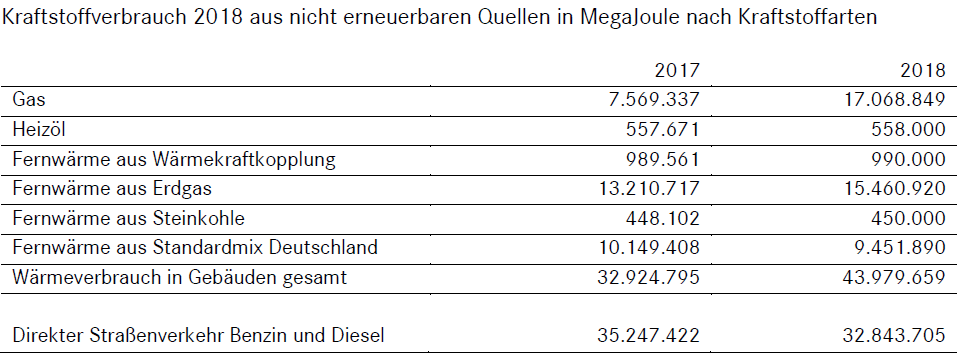

Für die Erzeugung von Wärme und Heizenergie setzt die apoBank 2018 zu 39 % Gas, zu 1% Heizöl und zu 60 % Fernwärme ein. Der Heizenergieverbrauch betrug 2018 insgesamt 12.217 MWh. Dampf und Kühlung sind nicht im VfU enthalten.

Geschäftsreisen werden in der apoBank zu 70 % mit Personenkraftwagen durchgeführt und fließen als direkter Straßenverkehr in den Kraftstoffverbrauch des Unternehmens ein. Unsere Mitarbeiter können ihre Dienstwagen auch für private Fahrten nutzen, dieser Anteil ist nicht separiert. Über die VFU-Kennzahlen ist eine Umrechnung von Personenkilometern in Joule nicht möglich. Der direkte Straßenverkehr wurde deshalb mit einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 7,2 Liter pro 100 Kilometer (ohne Elektrofahrzeuge) berechnet (Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.), Verkehr in Zahlen 2017/2018).

Verkäufe von Strom, Heizenergie, Kühlenergie und Dampf werden von der apoBank nicht vorgenommen.

Für die Darstellung der verwendeten Standards, Methodiken und Annahmen sowie der Umrechnungsfaktoren siehe Ausführungen zu Kriterium 12.

Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

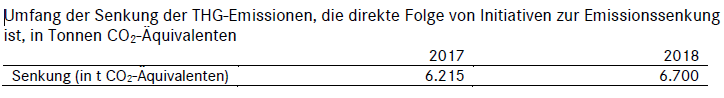

Im Vergleich zum Basisjahr 2017 erhöhte sich unser Gesamtenergieverbrauch durch einen höheren Strom- und Heizenergiebedarf um insgesamt 14.343.445 MegaJoule. Diese Erhöhungen sind auf einen deutlichen Anstieg externer Dienstleister zurückzuführen, die ihre Arbeitsleistung in den Gebäuden der apoBank überwiegend in der Zentrale in Düsseldorf erbringen, sowie der damit verbundenen Umbaumaßnahmen.

Da die Datenlage erstmals im Jahr 2017 valide ist, wurde es als Basisjahr herangezogen. Für eine Darstellung der verwendeten Standards, Methodiken und Annahmen sowie Umrechnungsfaktoren siehe Ausführungen hierzu in Kriterium 12.

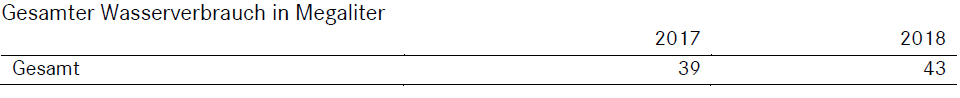

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

Wasserentnahmen in Bereichen mit Wasserstress lagen nicht vor.

Für eine Darstellung der verwendeten Standards, Methodiken und Annahmen sowie Umrechnungsfaktoren siehe Ausführungen hierzu in Kriterium 12.

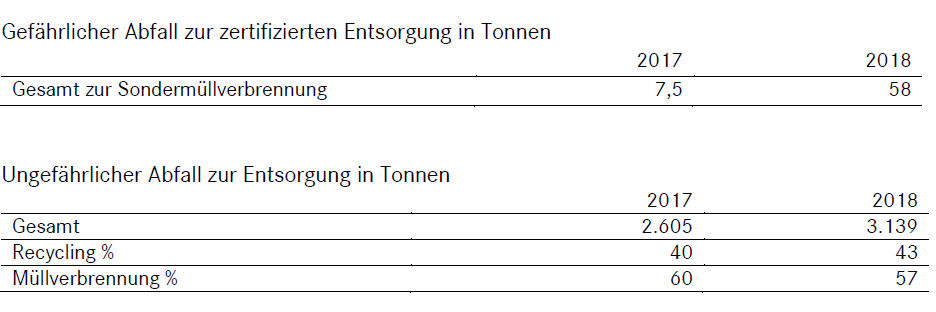

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

An ungefährlichen Abfällen (Papier, Akten, Glas, Fettabscheider, gemischter Siedlungsabfall und Sperrmüll) fielen 2018 insgesamt 3.139 Tonnen an. Davon gingen 1.348 Tonnen über Verwertungs- und Entsorgungsdienstleister in die Verwertung (knapp 43 %) und 1.791 Tonnen gemischter Siedlungsabfall zur Entsorgung (57 %) in die Verbrennung.

Die Erhöhung der ungefährlichen Abfallarten, hier besonders Papier und Pappe (plus 40%) und gemischter Siedlungsabfall (plus 12%) führen wir auf den Anstieg der im Rahmen von Projekten am Standort Düsseldorf eingesetzten externen Dienstleister zurück.

Wir haben die Abfallentsorgungsmethode anhand der vom Entsorgungsdienstleister zur Verfügung gestellten Informationen ermittelt.