Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.

Ziele, Strategien, Maßnahmen und Zielerreichung im Hinblick auf Ressourceneffizienz und die ökologischen Aspekte unserer UnternehmenstätigkeitAls Dienstleistungsunternehmen haben wir im positiven wie negativen Sinne eine eher geringe Umweltwirkung auf die Ressourceneffizienz. Dennoch haben wir uns Ziele gesetzt und bereits einige Maßnahmen umgesetzt:

Energieverbrauch: Stetige relative Verringerung des Energieverbrauchs (kWh/Mitarbeiter), sofern es unter Beibehaltung und Förderung unserer Geschäftstätigkeiten wirtschaftlich vertretbar ist. Hier haben wir folgende Maßnahmen schon umgesetzt:

- Dienstwägen gibt es grundsätzlich nur auf Gesellschafterebene. Beide Dienstfahrzeuge sind verbrauchsarme neuere Modelle und kommen so wenig wie nötig zum Einsatz.

- In unseren Büros und Teamräumen verwenden wir Leuchtstoffröhren und LED-Strahler.

- Gemäß „Hausordnung“ sind nicht benötigte Strom- und Wärmequellen (Heizung, Licht, Rechner etc.) abzuschalten bzw. herunter zu regeln. Es wird explizit das Stoßlüften empfohlen. Alle unsere Geräte können über Stecker-Leisten mit Stromschaltern jederzeit händisch aus dem Standby-Betrieb genommen werden.

- Mehrere Serverfunktionalitäten werden zusammengefasst und auf einer Hardware betrieben. Dadurch werden Leerlaufzeiten der Prozessoren vermieden und Strom und Verlustwärme gespart.

- Passive und aktive Serverraum-Kühlung: Es wird nicht nur aktiv gekühlt, sondern es werden auch die niedrigen Temperaturen der Außenluft (im Winter) durch Luftumwälzung genutzt.

- Statt jedem Mitarbeiter einen kompletten PC und bei Bedarf einen mobilen Laptop zur Verfügung zu stellen, werden alle Berater mit mobilen Rechnern ausgestattet, die einen geringeren Stromverbrauch haben. Bereits beim Kauf wird nach Möglichkeit darauf geachtet, dass Ersatzteile (z. B. Netzteile) untereinander kompatibel sind.

- Rechenintensive Aufgaben wie Bildverarbeitung und Desktop Publishing werden an dafür ausgelegten Arbeitsplätzen erledigt, die nur bei Bedarf eingeschaltet werden.

Wasserverbrauch (Küche, Toiletten): Geringhaltung durch technische Maßnahmen wie Spartaste in den Toiletten, Sparsame Betriebseinstellung der Spülmaschine sowie „Hausordnung“ des bewussten Umgangs mit der Ressource Wasser.

Papier- & Tonerverbrauch: Wir verzichten auf Ausdrucke, wo immer möglich und drucken meist zwei- und doppelseitig und verzichten auf aufwändiges Druckmaterial. Die Druckerstandardeinstellung auf den Rechnern soll im nächsten Schritt bei allen Rechnern auf beidseitigen Druck bzw. Broschürenlayout und Ecoprint eingestellt werden.

Beschaffung und Entsorgung:

- Nachhaltiger Einkauf von Getränken/ Lebensmitteln (Fair Trade Kaffee; Bio-Milch und wöchentliche Ökokiste aus regionalem Umfeld) ist bereits umgesetzt; unser gesamtes Büropapier ist bereits zu 100 % zertifiziertes Recycling-Papier; Einkauf von nachhaltigen Büromaterialien und Sanitärartikeln soll in einem nächsten Schritt umgesetzt werden; bei der Beschaffung von Hardware achtet unserer System- u. Netzwerkadministrator auf Energieeffizienz und Langlebigkeit.

- Größere eigene Veranstaltungen bieten wir in Räumen im Bürogebäude unseres Vermieters bei vegetarischem Catering der hauseigenen Kantine an.

- Mülltrennung nach Papier/Restmüll ist umgesetzt; zusätzliche Mülltrennung nach Glas/Kunststoff/Metall ist in Planung

Zeitpunkte zur Zielerreichung in den Bereichen, in denen noch Maßnahmen im Planungsstadium sind, werden wir voraussichtlich bis Herbst 2020 festlegen.

Risiken und negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme aus unserer GeschäftstätigkeitUnser wesentlichstes Risiko mit negativen Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme sind die mit unserer Geschäftstätigkeit verbundenen Reiseemissionen. Dazu berichten wir in Kap. 13.

Leistungsindikator GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht oder -volumen der Materialien, die zur Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums verwendet wurden, nach:

i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;

ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Eingesetzte Materialien 2018 nach Gewicht:

- nicht erneuerbare: 0,017 t Tonerpatronen für internes Drucken/ Kopieren

- erneuerbare: 0,47 t Recyclingpapier

Leistungsindikator GRI SRS-302-1: Energieverbrauch

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:

i. Stromverbrauch

ii. Heizenergieverbrauch

iii. Kühlenergieverbrauch

iv. Dampfverbrauch

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den gesamte(n):

i. verkauften Strom

ii. verkaufte Heizungsenergie

iii. verkaufte Kühlenergie

iv. verkauften Dampf

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in Joule oder deren Vielfachen.

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Energieverbrauch innerhalb der Organisation:

a) Kraftstoffverbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen: 68,6 GJ (Benzin + Diesel aus Fuhrpark)

b) Kraftstoffverbrauch aus erneuerbaren Quellen: 0 GJ

c) Gesamtenergieverbrauch für Strom, Heizen, Kühlen, Dampf:

i. Strom: 52,9 GJ (Ökostrom)

ii. Heizung: 44 GJ (Fernwärme)

iii. Kühlung: -

iv. Dampf: -

d) Verkauf von

i. Strom: -

ii. Heizung: -

iii. Kühlung: -

iv. Dampf: -

e) Gesamtenergieverbrauch für Kraftstoffnutzung, Strom und Heizen: 165,5 GJ

f) Standards, Methoden und Annahmen: Grundlage der Verbrauchsermittlung sind die jährlichen Strom- und Wärme-Abrechnungen unserer Versorger und die jährlichen Fahrtenbuchauswertungen unserer Firmenfahrzeuge sowie unsere Reisekostenabrechnungen und händisch geführte Verbrauchs-Checks zur Dokumentation des Durchschnittsverbrauchs der Fahrzeuge

g) Quelle des verwendeten Umrechnungsfaktors: Energieeinheiten-Umrechner der AG Energiebilanzen e. V.

Leistungsindikator GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe für diese Wahl.

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

Verringerung des Energieverbrauchs innerhalb der Organisation ggü. dem Basisjahr 2011:Als Bezugsjahr wählen wir 2011, da dieses das erste Kalenderjahr war, in dem wir ganzjährig am neuen Firmenstandort waren.

Die Entwicklung unseres Energieverbrauchs sieht wie folgt aus:

Kraftstoffe: Die Verbrauchserfassung erfolgt über die jährliche Fahrtenbuchauswertungen in Litern sowie die von den Fahrern beobachteten Durchschnittsverbräuche pro 100 km. Rückgang beim Dieselverbrauch um 7 % ggü. dem Basisjahr durch geringes Reiseaufkommen, in etwa gleichgebliebener Verbrauch bei Benzin. Unser Kraftstoffverbrauch schwankt regelmäßig, da dieser stark abhängig von Auftragsorten und Notwendigkeit der Dienstfahrten ist.

Strom: Die Verbrauchserfassung erfolgt über die jährliche Stromrechnung unseres Versorgers. Rückgang ggü. Basisjahr um 24 % (-16,9 GJ), zurückzuführen auf die sukzessive Umstellung unseres Serversystems und unserer Rechner auf effizientere Geräte sowie den Umbau unseres Beleuchtungssystems auf LED-Lampen.

Wärme: Die Verbrauchserfassung erfolgt über die jährliche Abrechnung unserer Hausverwaltung bzw. des Fernwärmeversorgers. Anstieg ggü. Basisjahr um 12 % (+ 4,8 GJ) Unser Wärmebedarf ist stark abhängig von

- Anzahl und Anwesenheiten unserer Mitarbeiter (über die Jahre steigende Mitarbeiterzahlen, unterschiedliche Einsatzorte bzw. Arbeitszeitmodelle) sowie von den

- jeweiligen Wintertemperaturen.

Leistungsindikator GRI SRS-303-3: Wasserentnahme

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):

i. Oberflächenwasser;

ii. Grundwasser;

iii. Meerwasser;

iv. produziertes Wasser;

v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des Gesamtvolumens nach den in i-iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder der in den Angaben 303-3-a und 303-3-b aufgeführten Quellen in Megalitern nach den folgenden Kategorien:

i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total Dissolved Solids (TDS)));

ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und Annahmen.

Gesamtwasserentnahme 2018 nach Quellen:

a) Gesamtwasserentnahme nach Quellen: 106 cbm Leitungswasser (aus der kommunalen Wasserversorgung: Grund- und Oberflächenwasser)

b) Standards, Methoden und Annahmen: Die Verbrauchserfassung erfolgt über die jährliche Abrechnung unserer Hausverwaltung bzw. des Wasserversorgers.

Leistungsindikator GRI SRS-306-3 (2020): Angefallener Abfall

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung des Abfalls.

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden, erforderlich sind.

Gesamtgewicht des Abfalls 2018 nach Art und Entsorgungsmethode:

a) Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode: 3,3 t ungefährlicher Siedlungsmüll, tw. Recycling (Papier), ansonsten städtische Restmüllentsorgung (Verbrennung)

b) Wahl der Entsorgungsmethode: organisatorische Vorgaben vom Entsorgungsdienstleister

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an.

Emissionsquellen und HerausforderungenUnsere wichtigste Emissionsquelle stellen unsere Dienstreisen dar (57 %). Rechnet man die Fuhrparkemissionen mit hinzu, die ebenfalls ganz überwiegend aus Fahrten zur Auftragsanbahnung oder -abwicklung entstehen, sind es sogar 70 %. Die größte Herausforderung, diese Emissionen zu senken, besteht darin, einerseits unsere Aufträge optimal abzuwickeln - was häufig nur vor Ort möglich ist - und andererseits das klimafreundlichste Verkehrsmittel zu wählen oder ganz auf Reisen zu verzichten.

Weitere klimarelevante Emissionen entstehen durch den Pendelverkehr (17 %) und den Heizenergiebedarf (6 %). Was den Pendelverkehr betrifft, sind die größten Herausforderungen v. a. der teure Wohnungsstandort München, der für manche Mitarbeiter zu weiten Pendelwegen führt.

Zielsetzungen, Strategien, Maßnahmen und Zielerreichung zur Reduktion klimarelevanter Emissionen und für die Nutzung erneuerbarer EnergienFutureCamp strebt an, seine klimarelevanten Emissionen zu senken, soweit es die geschäftlichen Notwendigkeiten zulassen. Folgende Ziele haben wir uns dazu gesetzt und schon mit entsprechenden Maßnahmen umgesetzt:

CCF-Erhebung & Kompensation: Um den Überblick über unsere Emissionsentwicklung zu behalten und Einsparungspotenziale zu identifizieren, erfassen wir seit 2006 auf Basis unserer Leistungsindikatoren (siehe Kriterium 7) regelmäßig (bisher jährlich, von nun an im zweijährlichen Rhythmus) unseren Corporate Carbon Footprint (CCF) am Unternehmensstandort München. Unser CCF umfasst Energieverbrauch, Dienstreisen, Pendelverkehr der Mitarbeiter, von uns organisierte Veranstaltungen sowie den Bürobetrieb mit Müllaufkommen, Wasserverbrauch und Abwasseraufkommen, Papier- und Tonerverbrauch sowie externe bezogene Druckaufträge. Wir kompensieren unsere Emissionen mit Zertifikaten aus verifizierten Klimaschutzprojekten. Um nicht vermeidbaren Unsicherheiten in der Berechnung konservativ zu begegnen, schlagen wir dabei auf die errechneten Emissionen noch mal 5 % auf.

Geschäftsreisen: Als Beratungsunternehmen verursachen unsere Geschäftsreisen den größten Teil unserer CO

2-Emissionen. Um diese zu reduzieren, haben wir verschiedene Maßnahmen eingeführt:

- Wir wirken aktiv darauf hin, dass Besprechungen mit Partnern und Kunden - soweit möglich - mittels Telefon- und Internetkonferenzen durchgeführt werden.

- Sind Geschäftsreisen unabdingbar, so erfolgt die Anreise zu Terminen im Umkreis von bis zu 700 km vorzugsweise mit der Bahn.

- FutureCamp stellt allen seinen Mitarbeitern ein Abonnement für den ÖPNV und den Beratern eine BahnCard 50 zur Verfügung. So erhalten die Mitarbeiter einen Anreiz, auch privat Bahn und ÖPNV den Vorzug zu geben.

Strom & Heizung: Wir beziehen unseren Strom seit vielen Jahren zu 100 % von einem Ökostromanbieter über einen Tarif aus deutschen Wasserkraftwerken und unsere Heizwärme seit unserem Umzug ins jetzige Bürogebäude aus der mit Kraftwärmekopplung erzeugten Münchner Fernwärme.

Unsere

Website wird von einem Provider gehostet, der CO

2-freien-Strom bezieht.

Durch die genannten Maßnahmen konnten wir unseren CCF von 2011 auf 2018 um 70 % senken.

Quantitative und in ein konkretes Zeitfenster gegossene Emissionsreduktionsziele halten wir in unserem Falle für nicht sinnvoll. Unser größter Emissionsposten - die Dienstreisen - gehören im Kern zu unserem Geschäftsmodell der Beratung, denn diese bringt immer auch Kundenbesuche, Partnertreffen mit sich. Wie hoch unsere Reisemissionen ausfallen, ist eng an die räumliche Verteilung unserer Auftraggeber gekoppelt. Und diese ändert sich von Jahr zu Jahr.

Leistungsindikator GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes Rechenprogramm.

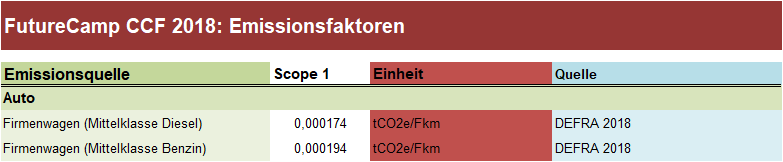

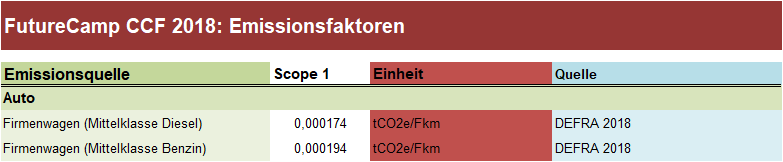

Direkte THG-Emissionen (Scope 1):a) Scope 1-Emissionen 2018:

5,6 t CO2e (Fuhrpark)

b) In die Berechnung sind alle THG eingeflossen.

c) Es sind KEINE biogenen THG entstanden.

d) Basisjahr ist 2011, da dies das erste komplette Kalenderjahr am aktuellen Standort war.

Unsere Scope 1-Emissionen (Fuhrpark) lagen damals bei 5,5 t CO

2e.

e/g) Standards, Methoden, Emissionsfaktoren und Quellen/Annahmen: Wir gehen gemäß GHG Protocol vor und berechnen unsere Emissionen über die Verknüpfung unserer Aktivitätsraten (gefahrene km) mit jeweils aktuellen Emissionsfaktoren in t CO

2e /km.

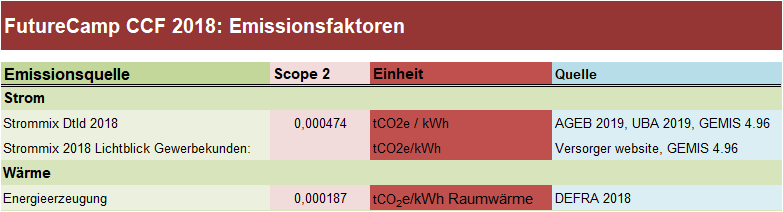

Verwendete Emissionsfaktoren und deren Quellen:

f) Konsolidierungsansatz: operative Kontrolle

Leistungsindikator GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogenen THG-Emissionen (Scope 2)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

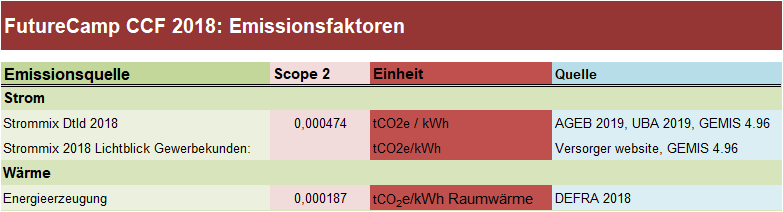

Indirekte THG-Emissionen (Scope 2):a) Scope 2-Emissionen 2018 (location-based):

9,8 t CO2e aus dem Bezug von Strom (6,97 t CO

2e) und Fernwärme (2,84 t CO

2e).

b) Scope 2-Emissionen 2018 (market-based):

2,84 t CO2e aus dem Bezug von Öko-Strom und Fernwärme). Da wir zu 100 % Ökostrom beziehen, können wir gemäß dem "market-based approach" des GHG Protocol für den Strombezug bei den Scope 2-Emissionen 0,00 t CO

2e verbuchen.

c) In die Berechnung sind alle THG eingeflossen.

d) Basisjahr ist 2011, da FutureCamp im April 2010 neue Firmenräume bezogen hat und 2011 das erste komplett in diesen Räumen verbrachte Kalenderjahr ist. Die Scope 2-Emissionen beliefen sich 2011 location-based auf 12,19 t CO

2e.

e) Standards, Methoden, Emissionsfaktoren und Quellen/Annahmen: Wir gehen gemäß GHG Protocol vor und berechnen unsere Emissionen über die Verknüpfung unserer Aktivitätsraten (verbrauchte kWh Strom bzw. Wärme) mit jeweils aktuellen Emissionsfaktoren in t CO2e /kWh.

Verwendete Emissionsfaktoren und deren Quellen:

f) Konsolidierungsansatz: operative Kontrolle

Leistungsindikator GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Biogene CO2 -Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent.

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr, einschließlich:

i. der Begründung für diese Wahl;

ii. der Emissionen im Basisjahr;

iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen geführt haben.

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle.

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

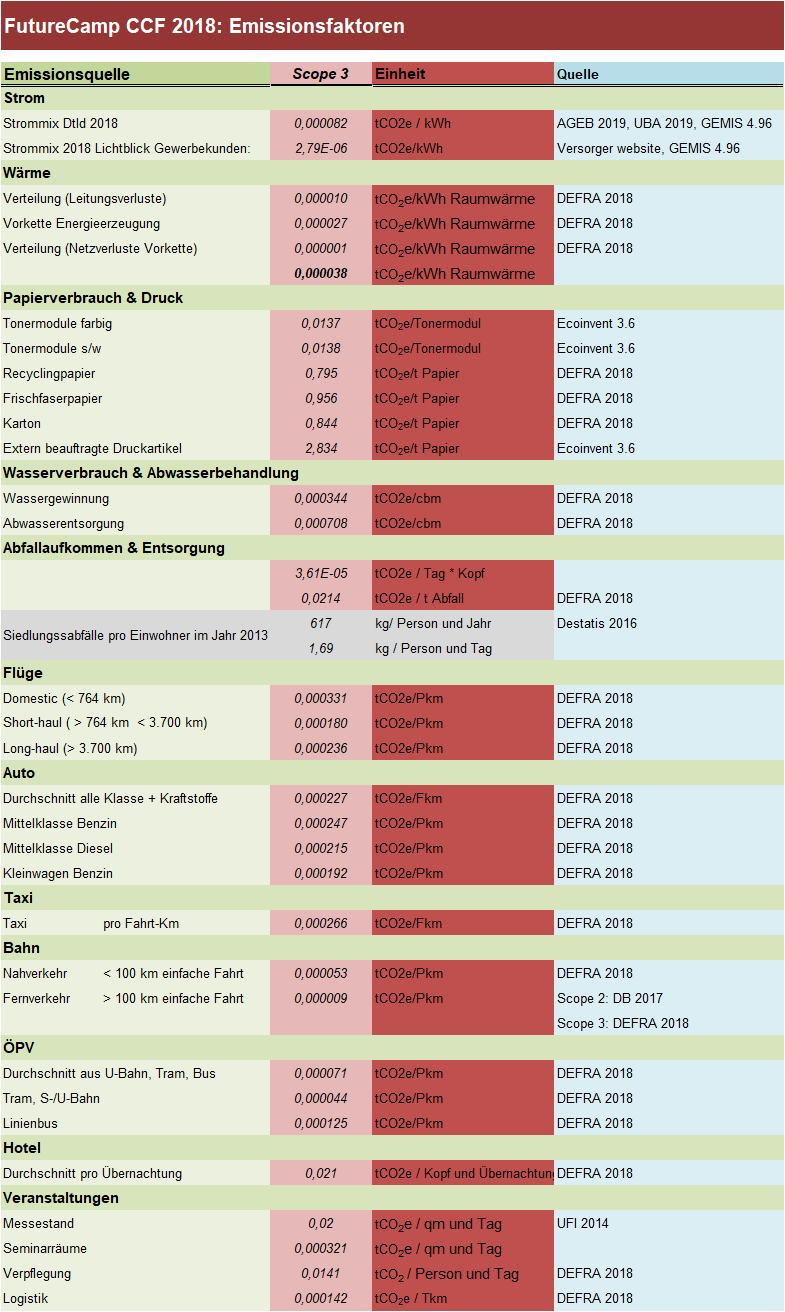

Weitere indirekte Emissionen (Scope 3):a) Scope-3-Emissionen 2018:

48 t CO2e.b) In die Berechnung sind alle THG eingeflossen.

c) Es sind KEINE biogenen THG entstanden.

d) Kategorien und Aktivitäten: Papierverbrauch & Druck büro-intern, extern beauftragte Druckartikel, Wasserentnahme (Küche, sanitäre Anlagen) und damit verbundene Entsorgung, Abfallaufkommen und damit verbundene Entsorgung, Messestände & sonstige Veranstaltungen, Vorketten-Emissionen aus Fuhrpark- und Energieverbrauch, Pendelverkehr der Mitarbeiter, Reiseemissionen (Flüge; Pkw-Fahrten (Miet- und Privatwagen); Bahn-, ÖPNV- und Taxifahrten; Hotelübernachtungen)

e) Basisjahr ist 2011, da FutureCamp im April 2010 neue Firmenräume bezogen hat und 2011 das erste komplett in diesen Räumen verbrachte Kalenderjahr ist. Unsere Scope 3-Emissionen betrugen 2011 rund 123 t CO

2e - damals hatten wir mehr und weitere Dienstreisen und darunter v. a. Flüge zu verzeichnen und bei einigen Scope 3-Quellen noch sehr konservative Annahmen treffen müssen, weil noch Daten zur konkreten Berechnung fehlten.

f/g) Standards, Methoden, Emissionsfaktoren und Quellen/Annahmen: Wir gehen gemäß GHG Protocol vor und berechnen unsere Emissionen über die Verknüpfung unserer Aktivitätsraten (siehe oben angegebene Kategorien, daher verschiedenen Einheiten) mit jeweils aktuellen Emissionsfaktoren in t CO

2e/kWh.

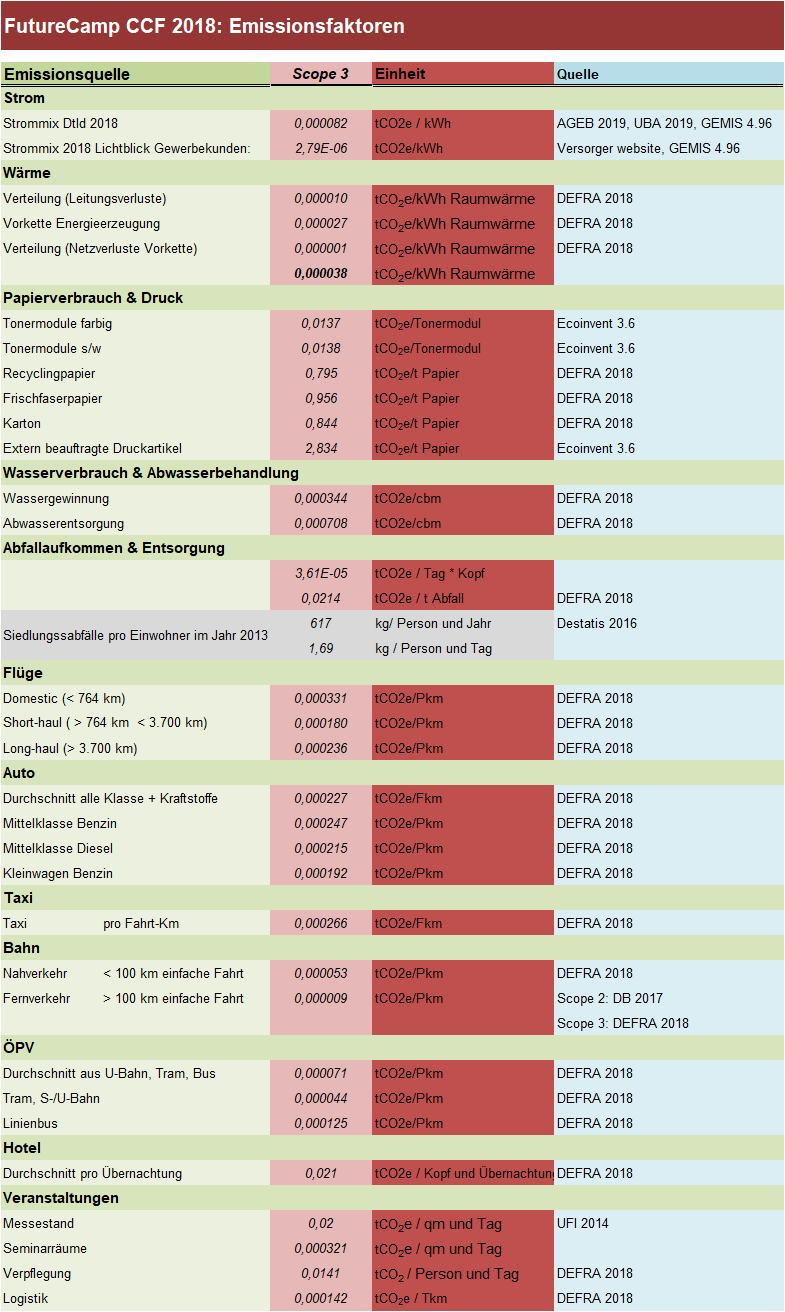

Verwendete Emissionsfaktoren und deren Quellen:

Leistungsindikator GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2 Äquivalenten.

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung für diese Wahl.

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme.

Verringerung von Treibhausgasen

a) Insgesamt sind unsere Emissionen 2018 ggü. 2011 um knapp 75 t CO2e und damit um fast 57 % gesunken. Eine eindeutige Zuschreibung der Emissionsreduktionen ist allerdings nicht bei allen Emissionsquellen möglich.

b) In die Berechnung sind alle THG eingeflossen.

c) Basisjahr ist 2011, da FutureCamp im April 2010 neue Firmenräume bezogen hat und 2011 das erste vollständig in diesen Räumen verbrachte Kalenderjahr ist.

d) Kategorien, in denen THG-Senkungen erreicht wurden:

Scope 1-Emissionen entstehen rein durch unseren Fuhrpark. Hier kam es 2018 ggü. dem Basisjahr 2011 weder zu einer nennenswerten Verringerung noch zu einem Anstieg. Unser Einfluss auf diese Größe ist insofern begrenzt, als sie in großem Maße davon abhängt, welche Aufträge wir in welchen Regionen am besten mit eigenen Fahrzeugen abwickeln.

Scope 2-Emissionen würden allein durch unseren Stromverbrauch anfallen. Da wir jedoch schon 2011 Ökostrom bezogen haben, verursachen wir schon seit dem Basisjahr keine Strom-Scope 2-Emissionen mehr.

Scope 3- Emissionen: Unser Schwerpunkt liegt hier nach wie vor - bedingt durch unser Beratergeschäft - auf den Dienstreisen. Diese Emissionen konnten wir ggü. dem Basisjahr um 70 % senken. Teilweise ist dies auf Änderungen in den Herkunftsländern unserer Kunden zurückzuführen, teilweise aber auch durch ein geändertes Reiseverhalten. Zu nennen sind hier vor allem der Verzicht von Dienstreisen (stattdessen Telefon- oder Web-Konferenzen), sowie der Umstieg auf die Bahn bei vertretbaren Strecken (die Deutsche Bahn fährt im Fernverkehr klimaneutral). Durch verschiedene Stromsparmaßnahmen im Büro (sukzessiven Umstellung unseres Serversystems und unserer Rechner auf effizientere Geräte; Umbaus unseres Beleuchtungssystems auf LED-Lampen) konnten wir unsere Scope 3-Stromemissionen ggü. 2011 deutlich (um 24 %) verringern.