Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.

Der Flughafen Stuttgart ist ein wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor und großer Arbeitgeber der Region. Gleichzeitig hat sein Betrieb Auswirkungen auf Anwohner und Umwelt. Wo sie Einfluss nehmen kann, entwickelt die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) nachhaltige Lösungen und setzt diese um. Gemeinsam mit der Universität Hohenheim hat sie acht Handlungsfelder identifiziert, die die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und damit den Kern der fairport-Strategie bilden.

Das Umweltmanagementsystem der FSG, Flughafen Stuttgart Energie GmbH (FSEG) und Stuttgart Airport Ground Handling GmbH (SAG) erfüllt die strengen Kriterien von EMAS (Eco Management and Audit Scheme) und damit zugleich die Anforderungen der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001. Die drei Gesellschaften der Unternehmensgruppe FSG, FSEG und SAG, deren Umweltaktivitäten in diesem Bericht dokumentiert sind, verfolgen das Ziel, die eigenen Umweltleistungen fortlaufend zu verbessern. Die vom Airport formulierte Umweltpolitik, die in den

fairport-Kodex integriert ist, gilt für alle Beschäftigten. In sämtliche Unternehmensentscheidungen fließt der Umweltschutzgedanke ein. Unmittelbar beeinflussen kann die jeweilige Gesellschaft jedoch nur solche ökologischen Auswirkungen, die ihr Kerngeschäft betreffen. Die FSG kümmert sich um die Infrastruktur, die den sicheren Flugbetrieb ermöglicht, während sich die SAG wiederum der effizienten Gestaltung der Flugzeugabwicklung widmet. Die FSEG hingegen steuert das Energiemanagement der Liegenschaften nach der international geltenden Norm ISO 50001.

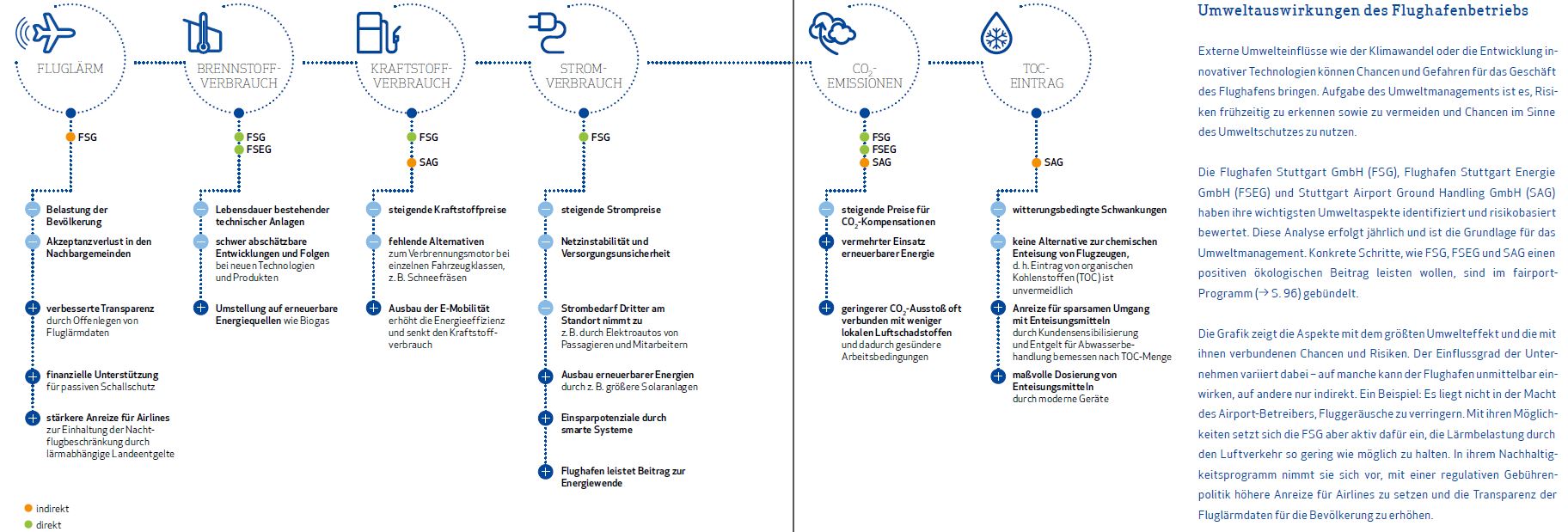

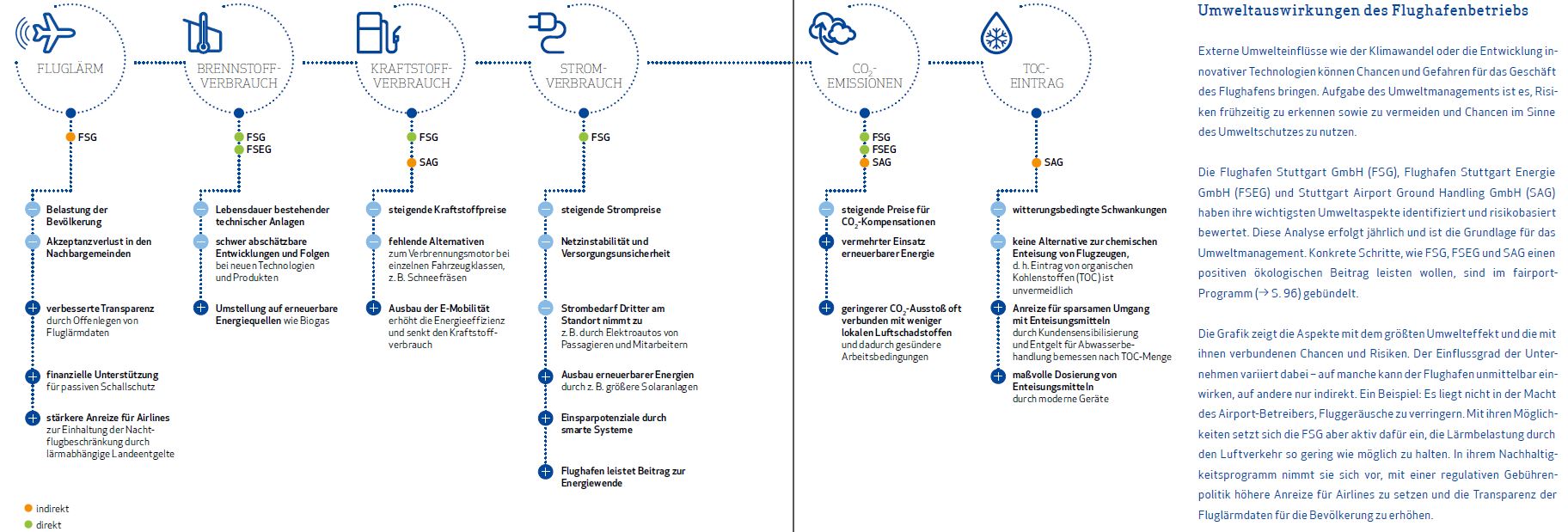

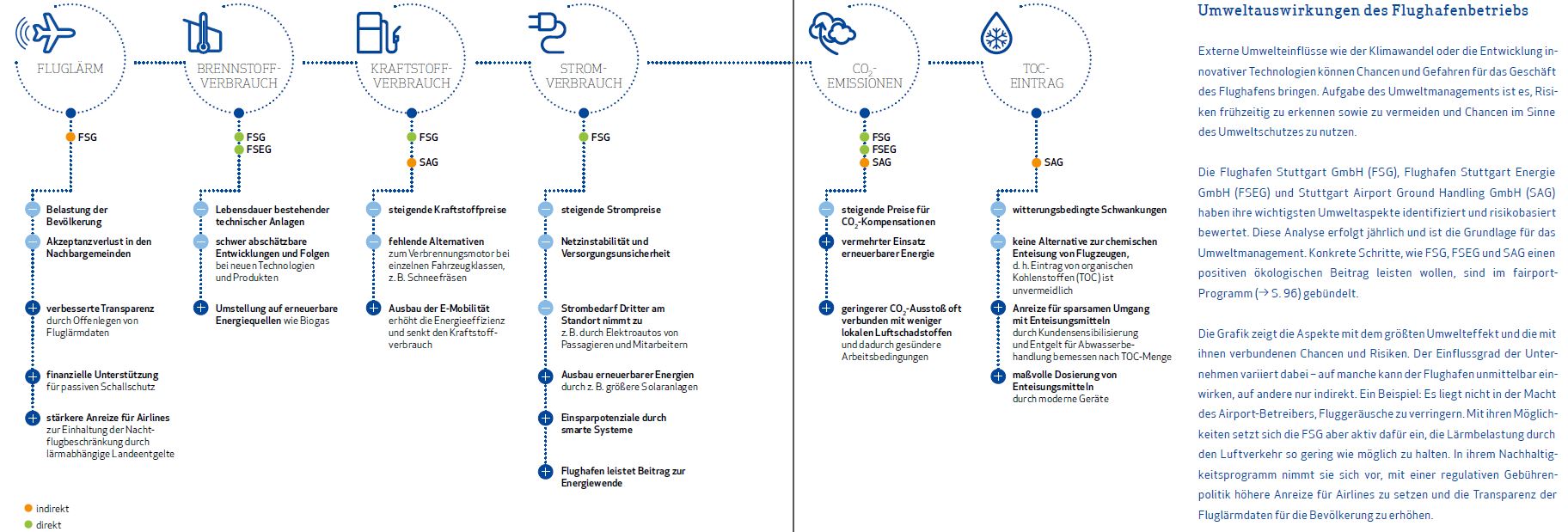

Auf ansässige Dritte, die keine unternehmenseigenen Flächen nutzen, hat die Flughafengesellschaft nahezu keinen Einfluss: Dies sind beispielsweise die U.S. Army Garrison Stuttgart, die Hubschrauberstaffel der Landespolizei oder Frachtabfertigungsunternehmen. Die FSG, FSEG und SAG haben ihre wichtigsten Umweltaspekte identifiziert und risikobasiert bewertet. Diese Analyse erfolgt jährlich und ist die Grundlage für das Umweltmanagement. Umweltauswirkungen bestehen in den Bereichen Fluglärm, Brennstoff-, Kraftstoff- und Stromverbrauch, CO

2-Emissionen und TOC-Eintrag. Der Einflussgrad der Unternehmen variiert dabei – auf manche kann der Flughafen unmittelbar einwirken, auf andere nur indirekt.

Die Grafik zu den Umweltauswirkungen des Flughafenbetriebs in voller Auflösung finden Sie

hier.

Abwasser trennen, reinigen und überwachenDie FSG legt größten Wert auf den Schutz des Grundwassers und der nahe gelegenen natürlichen Gewässer. Im Berichtsjahr benötigte der Airport rund 280.000 m³ Frischwasser – eine Menge, die die FSG konsequent reduzieren möchte. Um den Verbrauch zu verringern, hat der Flughafen 2018 die Versorgungsnetze für Trink- und Löschwasser voneinander getrennt. Da die Löschwasserleitungen im Gegensatz zu den Trinkwasserleitungen nicht regelmäßig gespült werden müssen, spart dies Wasser.

Auf häufigeren Rekordregen, der im Zuge des Klimawandels zu erwarten ist, hat sich der Flughafen Stuttgart vorbereitet und im Jahr 2018 den Hochwasserschutz erneut verbessert: Bei sogenannten Starkregenereignissen nutzt der Airport seinen Kombispeicher, einer von fünf Speicherbecken auf dem Campus. Dort werden die Wassermassen zunächst zurückgehalten und dann kontrolliert über den Waagenbach in den Steppach-Stausee (Neuhausen auf den Fildern) abgelassen. Den Auslauf aus dem Kombispeicher hat die FSG von 300 l/s auf 150 l/s gedrosselt, um selbst bei einem starken Gewitterregen im Hochsommer möglichst der natürlichen Strömung der Gewässer zu entsprechen.

Ein komplexes Entwässerungssystem mit genauer Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik trennt das am Airport entstehende Abwasser nach Herkunft, Flächennutzung und Verschmutzungsgrad. Die häuslichen und gewerblichen Abwässer des Airports übernehmen direkt die kommunalen Kläranlagen. Ausnahme: Die Abwässer, die beim Entfernen des Gummiabriebs von den Flugbetriebsflächen entstehen, säubert eine spezielle Anlage. Erst danach wird das Schmutzwasser der Kläranlage Plieningen zugeleitet.

Wenn die Flughafeninfrastruktur von Schnee und Eis befreit werden muss, erledigen die Beschäftigten von FSG und SAG dies zunächst mit Räumfahrzeugen. Falls das nicht ausreicht, setzen sie chemische Enteisungsmittel ein, die alle biologisch abbaubar sind. Für die Enteisung auf den Vorfeldflächen verwenden sie ein Gemisch aus Glycerol und Acetaten. Auf Start- und Landebahn sowie Rollwegen kommen formiatbasierte Mittel mit dem niedrigstmöglichen Gehalt an gesamtorganischem Kohlenstoff (Total Organic Carbon, TOC) zum Einsatz. Für die Flugzeugenteisung setzt die SAG seit Oktober 2018 zwei neue Produkte ein, von denen eines bessere TOC-Eigenschaften aufweist als die Vorgängerprodukte. Aus Sicherheitsgründen gibt es für die Flugzeugtragflächen bislang keine Alternativen zu Produkten auf Glykolbasis. Die Enteisungsflüssigkeit fangen spezielle Tanks an den dafür vorgesehenen Positionen auf. Lastwagen transportieren sie zu umliegenden Kläranlagen, die daraus Energie gewinnen können.

Zusätzlich fällt Oberflächenwasser aus Niederschlägen auf dem Flughafengelände an, das im Winter teilweise mit Enteisungsmitteln vermischt ist. Das dadurch belastete Wasser wird in einem Schwebebettreaktor biologisch vorbehandelt. Anschließend senkt eine Flotationsanlage den TOC-Gehalt um 70 %. Ein hauseigenes zertifiziertes Abwasserlabor erhebt weitere Stichproben. Eine Vermischung von mit TOC belastetem Wasser und unbelastetem Oberflächenwasser ist ausgeschlossen; beide werden getrennt voneinander gehalten. Insgesamt fiel 2018 mit 232 t witterungsbedingt 36 % weniger TOC an als im Vorjahr (2017: 363 t). Im Berichtsjahr hielt die Flughafengesellschaft erneut alle regulatorischen Vorschriften ein.

Heutzutage nutzt die Flughafenfeuerwehr bei der Brandbekämpfung neben Wasser ausschließlich Schaummittel ohne per- und polyfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), diese sind darüber hinaus fluorfrei.

Vor 2011 war die Verwendung von PFC-haltigem Löschschaum allerdings noch erlaubt und wurde, wie bei anderen Feuerwehren auch, eingesetzt. Die PFC-Konzentration in den Böden rund um das Löschübungsbecken liegt daher teils deutlich über den Richt- und Zielwerten. Da sich PFC zudem durch Ober- und Sickerwasserabflüsse ausbreiten kann, baute die FSG eine neue Behandlungsanlage. Durch diese wird die Belastung des austretenden Wassers deutlich gesenkt, bevor es in den sogenannten Vorfluter gelangt – also in den Brühlgraben und den Katzenbach. Unbelastetes Wasser soll in Zukunft an der Anlage vorbeigeführt werden, um die zu reinigenden Mengen zu begrenzen. Diese Pilotanlage wird zu einem späteren Zeitpunkt durch eine dauerhafte Vorrichtung ersetzt. Der Versuchsbetrieb wird zeigen, welche Absorber-Filter die PFC-haltigen Abflüsse am besten reinigen und welche Mengen zu verarbeiten sind.

Weniger Abfall im Jahr 2018

Müll fällt am Flughafen Stuttgart nicht nur bei FSG, FSEG und SAG an. Auch durch die anderen am Standort ansässigen Unternehmen, durch Airlines, Besucher und Passagiere entsteht Abfall. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb verfügt die FSG über ein eigenes Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) mit einer Sammelstelle auf dem Campus. Das AWZ trennt das Müllaufkommen nach 60 Sorten für die Wiederverwertung und übergibt sie anschließend an externe Entsorger. Die Abfallverwertungsquote blieb 2018 mit 98 % auf dem hohen Niveau der Vorjahre.

Die Gesamtabfallmenge des Airports war 2018 um 27 % niedriger als im Vorjahr. Ein Grund dafür: Das jährliche Aufkommen unterliegt wetterbedingten Schwankungen. Je nach Witterung variieren die anfallenden Mengen an Grünschnitt, Konzentraten von Flugzeugenteisungsmitteln oder Flotatschlamm, der aus Enteisungswasser extrahiert wird. Dieser Schlamm enthält gesamtorganischen Kohlenstoff. Er wird seit 2016 in der Abwasseranlage des Flughafens in der zweiten Reinigungsstufe getrennt und anschließend in der kommunalen Kläranlage zur Energiegewinnung eingesetzt. Je nach Niederschlag und ausgebrachter Menge an Enteisungsmittel fällt mehr oder weniger Schlamm an. Bereinigt man die Gesamtabfallmenge des Flughafens um die jahreszeitlichen Schwankungen, bleibt für 2018 noch immer eine Reduktion des Abfalls um 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Mülltrennung ist auf dem gesamten Flughafengelände und in den Terminals schon lange eine Selbstverständlichkeit: Papier und Kartonagen, Glas, Bioabfälle und weitere Wertstoffarten führt die FSG der Wiederverwertung zu, Restmüll ausgenommen. Um das Papierrecycling bei der Tochtergesellschaft SAG zu erhöhen, stellte die Firma separate Papiertonnen in den Gepäckverteilern auf. Ziel ist es auch, das Abfalltrennsystem der SAG zu verbessern, um die Trennquote zu steigern. In die Wiederverwertung gelangen auch Kehricht, Schlamm aus der Reinigung der Wasserrückhaltebecken und Bauschutt. Das Gras, das jährlich nach der Blütezeit auf den rund 200 ha Grünflächen des Flughafens abgemäht wird, dient in einer nahe gelegenen Biogasanlage der Energiegewinnung. 2018 waren dies rund 550 t Grasschnitt (2017: 840 t).

Darüber hinaus will die FSG ihre Beschäftigten sensibilisieren, an den betrieblichen Kaffeeautomaten eigene Tassen zu verwenden, um Einwegbecher zu sparen. Dazu läuft zunächst eine Testphase mit einem Pfandautomaten, um den Erfolg auswerten zu können.

Bei der Flughafenfeuerwehr spart ein neuer Fahrzeug-Simulator Ressourcen. Er ersetzt seit Februar 2019 einen Großteil der sonst üblichen Trainingsfahrten. Die Übungen am Computer entlasten die Umwelt, da sie weder Wasser noch Schaum, Treibstoff oder Gas benötigen. Zwei Drittel der Ausbildungszeit eines Feuerwehrmanns oder einer Feuerwehrfrau können hier stattfinden. Pro Neuausbildung spart das rund 280 l Diesel und 165 m³ Wasser.

Vermeiden ist besser als entsorgen

Um die Abfallmengen zu reduzieren, pflegt die Flughafengesellschaft einen achtsamen Umgang mit Verbrauchsgütern: Die FSG und ihre Tochterunternehmen befüllen leere Drucker- und Tonerkartuschen, bereiten Elektronikschrott und Bleibatterien auf und verkaufen oder spenden gebrauchte Elektrogeräte und Maschinen. Die Umstellung auf LED-Leuchtmittel wird die Menge des als gefährlich eingestuften quecksilberhaltigen Abfalls weiter reduzieren.

Die Airport-Unternehmen verringern die Mengen an Papiermüll durch die schrittweise Verwirklichung des papierlosen Büros. Ein Dokumentenmanagement, das bereits Verträge und Genehmigungen digital archiviert, fand im Berichtsjahr bei weiteren internen Prozessen Anwendung. Mehr und mehr Bereiche stellen auf digitale Arbeitsabläufe um – beispielsweise bei Projektgenehmigungen, Reisekostenabrechnungen oder Seminaranmeldungen. 2019 startet das Umweltmanagement zudem eine Informationskampagne zum sparsamen Umgang mit der Ressource Papier.

Das gemeinnützige Unternehmen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) nimmt aussortierte IT-Geräte der FSG entgegen. Es bereitet sie entweder für den Wiedereinsatz auf oder zerlegt und recycelt sie gemäß ökologischen und ethischen Standards. Laut AfB sparte die Flughafengesellschaft im Jahr 2018 damit 34 t Eisen (äquivalente), 64 MWh Energie und 19,6 t CO2 ein.

Gegenstände wie Scheren oder flüssige Kosmetikartikel, die Fluggäste an den Sicherheitskontrollen zurücklassen müssen, spendet der Flughafen an die Fildertafel e. V. in Filderstadt und die Diakonie Karlshöhe in Ludwigsburg. Diese sozialen Einrichtungen verkaufen die Produkte für einen kleinen Preis in ihren Läden, rund 20.000 waren es im Jahr 2018. Pfandflaschen, die Passagiere speziellen Sammelbehältern zuführen, kommen der Initiative „Spende dein Pfand“ zugute, die damit sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze finanziert.

Verantwortungsvolle Entsorgung von Gefahrstoffen

Einige am Flughafen Stuttgart anfallende Abfälle gehören zu der Kategorie der Gefahrstoffe. Sie erfordern eine fachgerechte Entsorgung, denn für jeden dieser Stoffe gelten spezifische Sicherheitsvorgaben. Farben und Lacke, Batterien oder quecksilberhaltige Leuchtstofflampen werden im Abfallwirtschaftszentrum zwischengelagert, bis Partnerbetriebe sie zur endgültigen Entsorgung abholen.

Jeder neue Gefahrstoff wird extern auf seine Umweltgefährdung hin überprüft. Die interne Bewertung erstellen Sicherheitsfachkräfte, Feuerwehrmitarbeiter sowie Experten für Entsorgung, Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Eine Datenbank listet alle von der FSG eingesetzten Gefahrstoffe sowie mögliche Alternativen auf, deren Einsatz dann geprüft wird. Das Tochterunternehmen SAG verfügte bislang über ein eigenes Gefahrstoffkataster, künftig soll es eine gemeinsame Datenbank für FSG und SAG geben.

Lebensraum Flughafen

Rund die Hälfte des Flughafengeländes besteht aus einem Trockenwiesenbiotop. Die dortige Flora und Fauna hat der Wildlife Manager der FSG im Blick. Dessen vorrangiges Ziel ist es, die Gefahr eines Wildtierschlags – also Kollisionen von Tieren mit Flugzeugen – zu minimieren. Dafür lässt der Wildlife Manager die Wiesen – auch im Sinne der extensiven Grünlandwirtschaft – nur einmal jährlich auf eine Höhe von 20 bis 30 cm zurückschneiden, wobei in regelmäßigen Abständen Streifen nicht gemähter Rasen erhalten bleiben. Da diese sogenannte Streifenmahd sowohl Insekten als auch Kleintieren Schutz beispielsweise vor Vögeln bietet, ist für diese das Flughafengelände als Beuterevier unattraktiv. 2018 war allerdings ein Ausnahmejahr: Da die Insektenpopulationen wegen des heißen Sommers besonders hoch waren und Vögel anlockten, musste das Gras vollflächig gemäht werden. Die Vogelschlagrate am Stuttgarter Airport gilt mit 6,2 Vorfällen pro 10.000 Flugbewegungen als gering: Zum einen zählt die Region nicht zu den Vogelzuggebieten, zum anderen bietet die intensiv bewirtschaftete Umgebung wenig Lebensraum für Vögel.

Zu den weiteren naturnahen Flächen zählen 6.000 m² Dachbegrünung auf flughafeneigenen Gebäuden – beispielsweise auf dem Bürogebäude SkyPort, dem großen Logistikgebäude Cargo Center Süd und der Feuerwache. Darüber hinaus existieren 49.000 m² naturnahe Fläche außerhalb des Flughafenstandorts. Dies sind Böden im Eigentum der FSG, die auch von ihr bewirtschaftet werden – beispielsweise Obstbaumwiesen.Größtenteils handelt es sich um Ausgleichsareale, die im Zuge von Bauprojekten erworben wurden.

Die

Umweltkennzahlen der letzten drei Geschäftsjahre macht der Flughafen Stuttgart im

Bericht 2018 auf den Seiten 87-91 zugänglich und transparent. Sie beziehen sich auf die Bereiche Energie(-effizienz), Klimaschutz, Fluglärm, Gewässerschutz, Material, Entsorgung und biologische Vielfalt.