Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im Produktlebenszyklus bewertet wird.

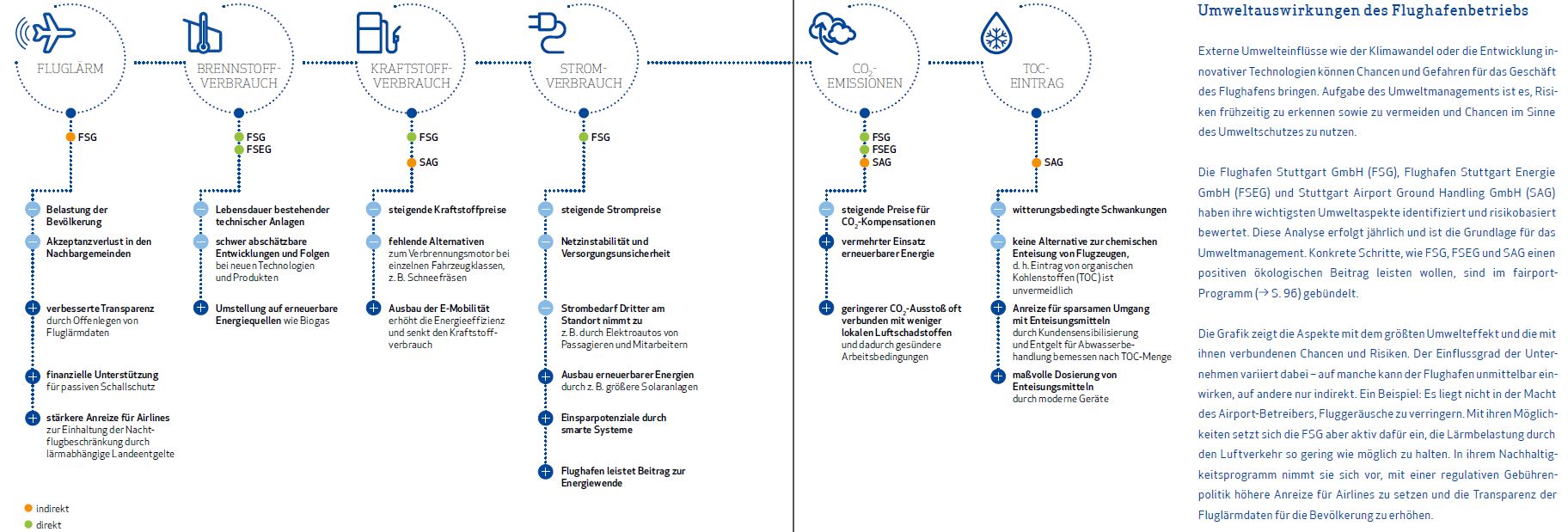

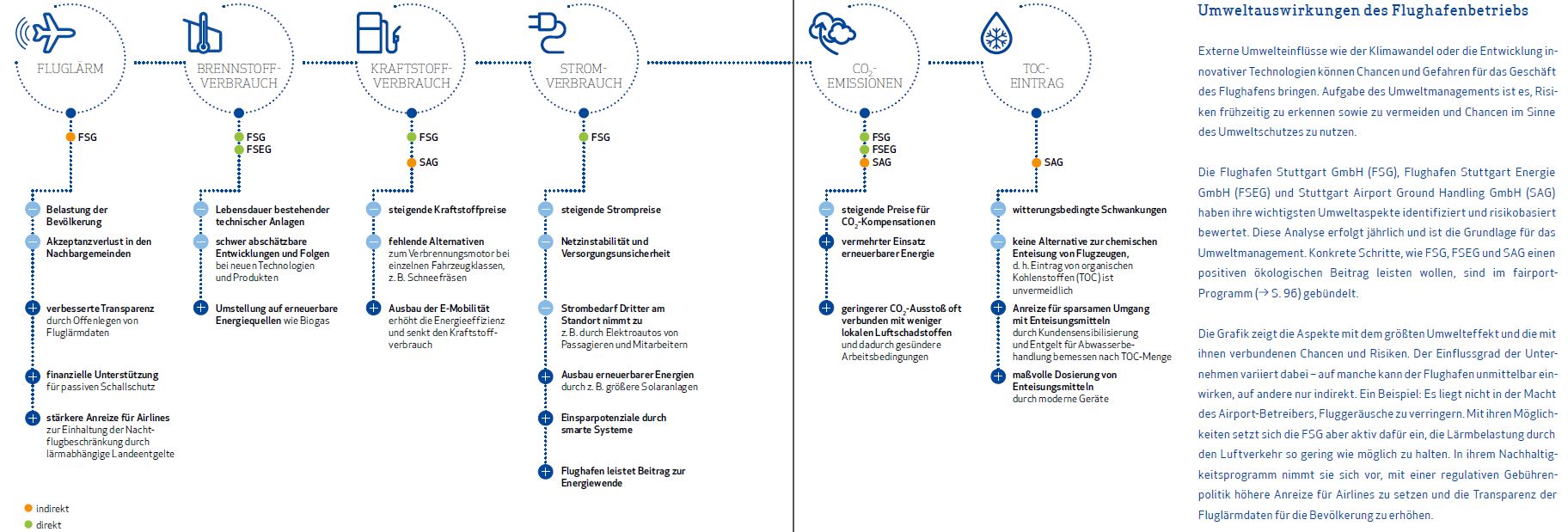

Externe Umwelteinflüsse wie der Klimawandel oder die Entwicklung innovativer Technologien können Chancen und Gefahren für das Geschäft des Flughafens bringen. Aufgabe des Umweltmanagements ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen sowie zu vermeiden und Chancen im Sinne des Umweltschutzes zu nutzen.

Die Umweltauswirkungen des Flughafenbetriebs in voller Auflösung finden Sie hier.

Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG), Flughafen Stuttgart Energie GmbH (FSEG) und Stuttgart Airport Ground Handling GmbH (SAG) haben ihre wichtigsten Umweltaspekte identifiziert und risikobasiert bewertet. Diese Analyse erfolgt jährlich und ist die Grundlage für das Umweltmanagement. Konkrete Schritte, wie FSG, FSEG und SAG einen positiven ökologischen Beitrag leisten wollen, sind im fairport-

Programm gebündelt. Die Grafik zu den Umweltauswirkungen des Flughafenbetriebs zeigt die Aspekte mit dem größten Umwelteffekt und die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken. Der Einflussgrad der Unternehmen variiert dabei – auf manche kann der Flughafen unmittelbar einwirken, auf andere nur indirekt. Ein Beispiel: Es liegt nicht in der Macht des Airport-Betreibers, Fluggeräusche zu verringern. Mit ihren Möglichkeiten setzt sich die FSG aber aktiv dafür ein, die Lärmbelastung durch den Luftverkehr so gering wie möglich zu halten. In ihrem Nachhaltigkeitsprogramm nimmt sie sich vor, mit einer regulativen Gebührenpolitik höhere Anreize für Airlines zu setzen und die Transparenz der Fluglärmdaten für die Bevölkerung zu erhöhen.

Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG), Flughafen Stuttgart Energie GmbH (FSEG) und Stuttgart Airport Ground Handling GmbH (SAG) haben ihre wichtigsten Umweltaspekte identifiziert und risikobasiert bewertet. Diese Analyse erfolgt jährlich und ist die Grundlage für das Umweltmanagement. Konkrete Schritte, wie FSG, FSEG und SAG einen positiven ökologischen Beitrag leisten wollen, sind im fairport-

Programm gebündelt. Die Grafik zu den Umweltauswirkungen des Flughafenbetriebs zeigt die Aspekte mit dem größten Umwelteffekt und die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken. Der Einflussgrad der Unternehmen variiert dabei – auf manche kann der Flughafen unmittelbar einwirken, auf andere nur indirekt. Ein Beispiel: Es liegt nicht in der Macht des Airport-Betreibers, Fluggeräusche zu verringern. Mit ihren Möglichkeiten setzt sich die FSG aber aktiv dafür ein, die Lärmbelastung durch den Luftverkehr so gering wie möglich zu halten. In ihrem Nachhaltigkeitsprogramm nimmt sie sich vor, mit einer regulativen Gebührenpolitik höhere Anreize für Airlines zu setzen und die Transparenz der Fluglärmdaten für die Bevölkerung zu erhöhen.

Damit der Airport effizient funktioniert, kontrolliert die Flughafengesellschaft regelmäßig und systematisch alle Prozesse vor Ort. Sie überprüft die Dienstleistungen rund um Abfertigung, Sicherheitskontrollen und Barrierefreiheit, vergleicht die Wartedauer an der Gepäckausgabe mit ihren Zielvorgaben und wertet Ursachen für Flugverspätungen aus. Die Gesamtpünktlichkeit am STR sank 2018 von 82,0 % auf 78,5 %. Im gesamten deutschen Luftraum kam es zu mehr Verspätungen und Ausfällen. Gründe dafür waren beispielsweise Kapazitätsengpässe. Der Unterschied zwischen der sogenannten Inboundpünktlichkeit (78,0 %) und der Outboundpünktlichkeit (78,9 %) zeigt aber, dass der STR dank reibungsloser Abläufe etwas Zeit aufholen konnte, wenn Flieger verspätet landeten. Alle Systempartner – Airlines, Flugsicherung, Bundespolizei und Flughäfen – arbeiten gemeinsam daran, wieder für mehr Verlässlichkeit im Flugverkehr zu sorgen.

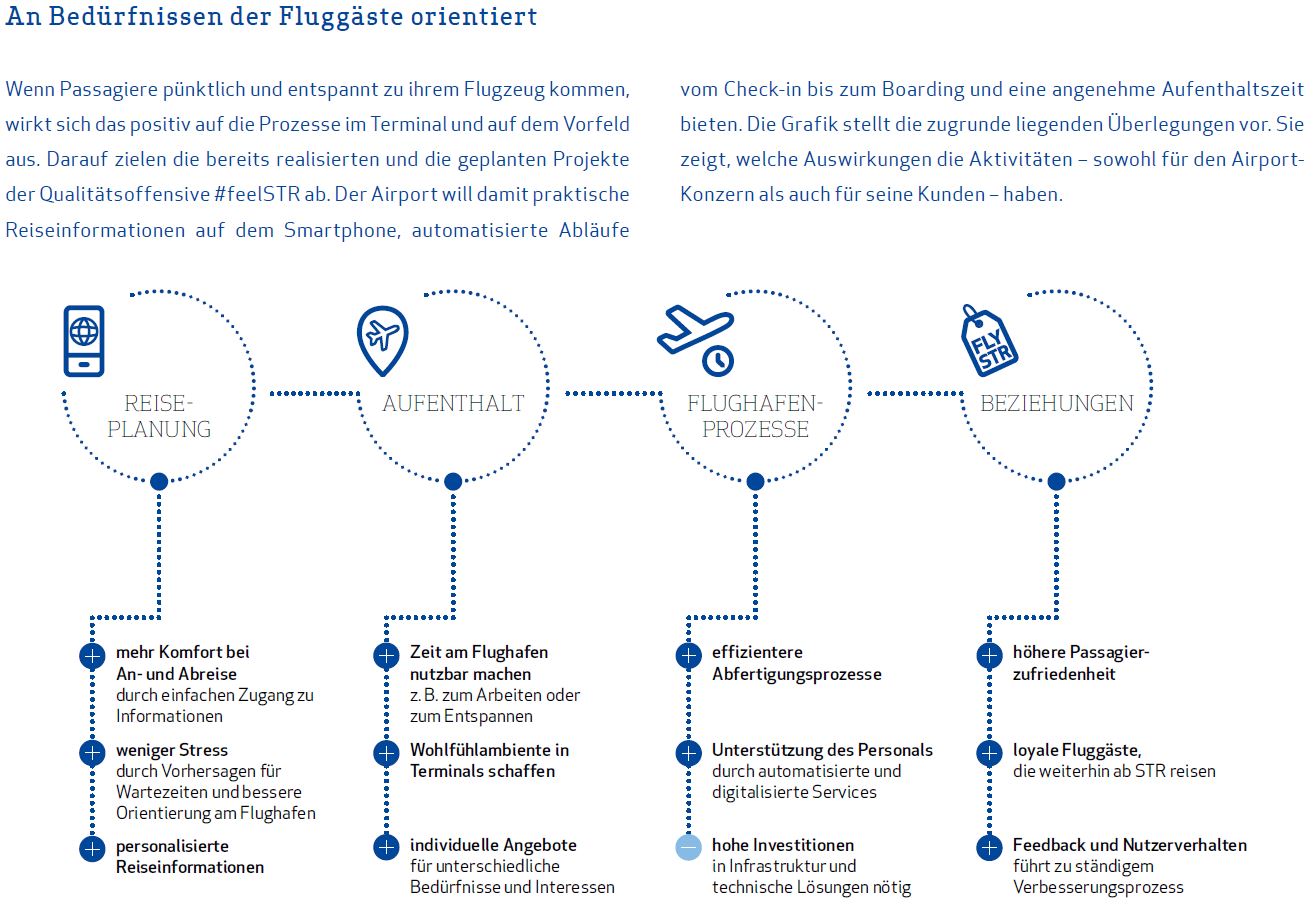

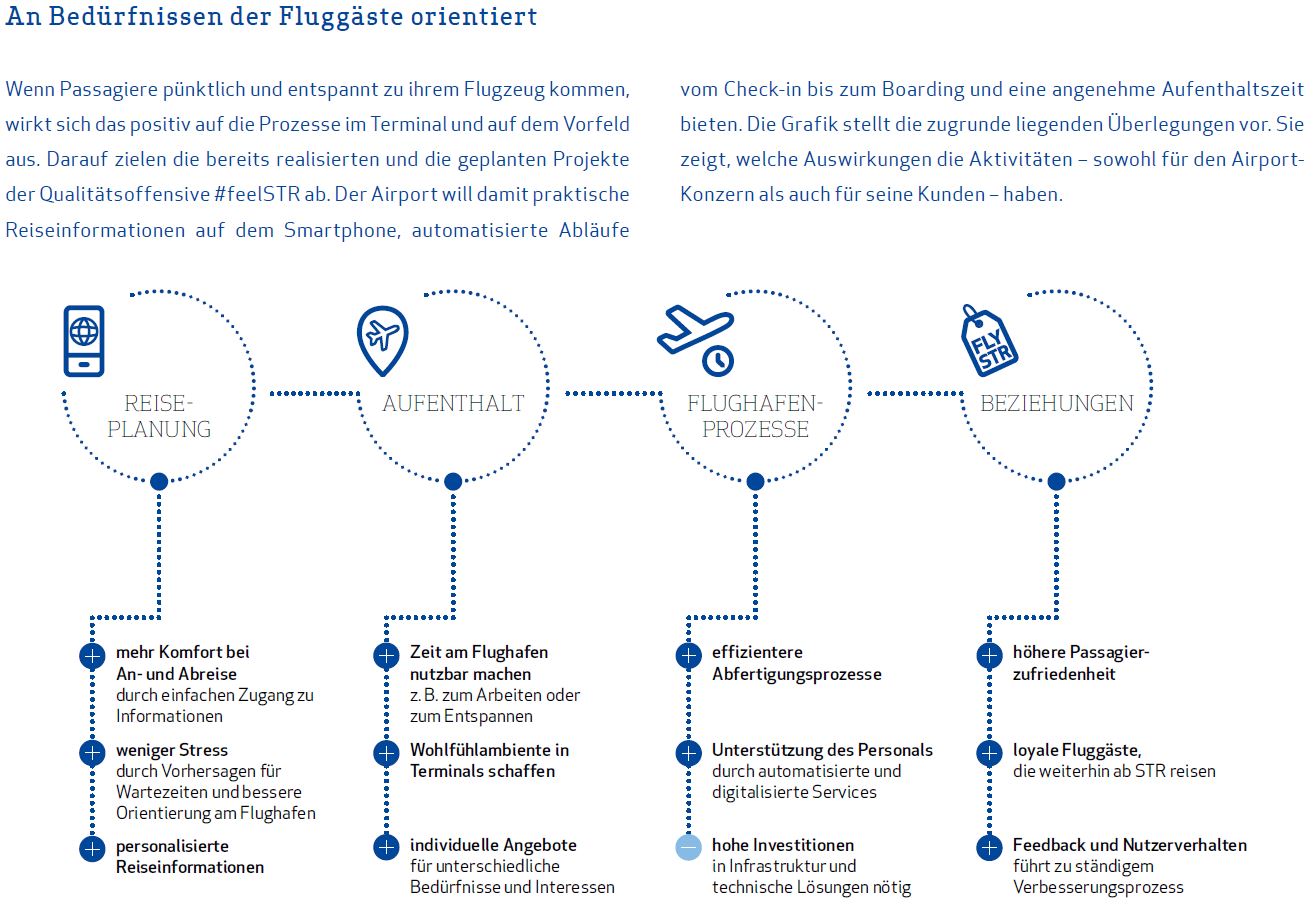

Wenn Passagiere pünktlich und entspannt zu ihrem Flugzeug kommen, wirkt sich das positiv auf die Prozesse im Terminal und auf dem Vorfeld aus. Darauf zielen die bereits realisierten und die geplanten Projekte der Qualitätsoffensive #feelSTR ab. Der Airport will damit praktische Reiseinformationen auf dem Smartphone, automatisierte Abläufe vom Check-in bis zum Boarding und eine angenehme Aufenthaltszeit bieten. Für die Verwirklichung von #feelSTR hat die FSG drei Schwerpunkte festgelegt:

1. Smarte An- und Abreise: Digitale Informationen auf dem Smartphone sorgen dafür, den Weg zum STR so stressfrei wie möglich zu gestalten.

2. Shopping und Gastronomie: Angebote und Öffnungszeiten der Läden und Restaurants passen sich idealerweise an die Fluggäste an, um die Aufenthaltsqualität am Airport zu erhöhen.

3. Verbesserte Abläufe rund um die Passagiere: Neue Fluggastkontrollstellen sind bereits

eingerichtet und weitere folgen. Innovative Möblierungen und Neugestaltungen der Gates werden getestet. Ab 2020 werden die Flugsteige modernisiert, beginnend mit digitalisierten Self-Boarding-Gates und neuen Countern.

2. Shopping und Gastronomie: Angebote und Öffnungszeiten der Läden und Restaurants passen sich idealerweise an die Fluggäste an, um die Aufenthaltsqualität am Airport zu erhöhen.

3. Verbesserte Abläufe rund um die Passagiere: Neue Fluggastkontrollstellen sind bereits

eingerichtet und weitere folgen. Innovative Möblierungen und Neugestaltungen der Gates werden getestet. Ab 2020 werden die Flugsteige modernisiert, beginnend mit digitalisierten Self-Boarding-Gates und neuen Countern.

Die Grafik zu den Bedürfnissen der Fluggäste in voller Auflösung finden Sie hier.

Menschen mit Behinderung können ab Stuttgart bequem reisen, denn der Airport ist barrierefrei zugänglich. Das beginnt in den Parkhäusern mit großen, gut erreichbaren und gekennzeichneten Stellplätzen. Zwischen Terminal und Flugzeug stehen spezielle Fahrzeuge zur Verfügung. Samt Begleitperson oder Sanitäter gewährleisten sie einen sicheren Transfer. In ihren Qualitätsstandards hat die Flughafengesellschaft maximale Zeiten definiert, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf Unterstützung oder Weiterbeförderung warten dürfen.

Menschen mit Behinderung können ab Stuttgart bequem reisen, denn der Airport ist barrierefrei zugänglich. Das beginnt in den Parkhäusern mit großen, gut erreichbaren und gekennzeichneten Stellplätzen. Zwischen Terminal und Flugzeug stehen spezielle Fahrzeuge zur Verfügung. Samt Begleitperson oder Sanitäter gewährleisten sie einen sicheren Transfer. In ihren Qualitätsstandards hat die Flughafengesellschaft maximale Zeiten definiert, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf Unterstützung oder Weiterbeförderung warten dürfen.

Strenge Vorgaben für höchste Sicherheit

Sicherheit hat im Luftverkehr stets die höchste Priorität, da sind sich Airport-Betreiber und Reisende einig. Die Gesetzgebungen der Bundesrepublik und der Europäischen Union setzen mit zahlreichen Vorgaben klare Grenzen. Auch die Zuständigkeiten sind geklärt: Die FSG kontrolliert Personal und Waren, die Bundespolizei überprüft die Passagiere und ihr Gepäck, bevor sie die sogenannte „Luftseite“ des Flughafens betreten dürfen. Regelmäßige hauseigene Qualitätsprüfungen sowie behördliche Audits gewährleisten das Luftsicherheitsniveau.

Die hohen Sicherheitsstandards des Flughafen Stuttgart werden auch durch das Ergebnis des Flughafenchecks 2018 der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) untermauert: Mit einer Note von 1,7 belegte Stuttgart erneut einen der ersten Plätze. Die Flugkapitäne bewerten die für die Flugsicherheit relevante technische Airport-Ausstattung.

STR als Innovationsplattform

Die FSG entwickelt den Airport kontinuierlich weiter, um ihn für die Zukunft fit zu machen. Neue technologische Entwicklungen begreift sie als Chance. So diente der Flughafen bereits als Testfeld für innovative Lösungen rund um Elektromobilität, Energiemanagement und Gebäudeautomation. Damit flankiert die FSG auch die Verkehrs- und Energiewende in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit verschiedenen Herstellern verfolgt der Landesairport derzeit das Ziel, autonome Nutzfahrzeuge für den sicheren Flughafeneinsatz zu entwickeln. Die Besonderheit: Diese werden auf dem Vorfeld, den Rollwegen und der Start- und Landebahn getestet. Die Programmierung der voll automatisierten Prototypen abseits von Straßenmarkierungen und in der Nähe zu Flugzeugen gilt als sehr herausfordernd. Die Geräte müssen sich in die komplexen Arbeitsprozesse am Boden integrieren. Geplant ist, dass bereits in wenigen Jahren die ersten selbstfahrenden Gepäckschlepper und Kehrblasgeräte für den Winterdienst auf dem Stuttgarter Vorfeld unterwegs sind. Das Projekt wird

gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Alternativen Antrieben gehört die Zukunft

Die FSG ist davon überzeugt, dass synthetische, strombasierte Kraftstoffe und neue Antriebe den entscheidenden Beitrag für CO2-neutrale Flüge leisten werden. Sie setzt alle ihre Hebel in Bewegung, um den technologischen Fortschritt dahingehend voranzutreiben. Mit seiner Innovationsförderung setzt der Flughafen Stuttgart bundesweit Maßstäbe. Ab Mitte 2019 verstärkt er mittels seiner Entgeltordnung die Anreize für Airlines, emissionsärmere und leisere Maschinen zu nutzen. Auch nachhaltig produziertes Kerosin ist keine reine Zukunftsmusik mehr. Den Einsatz solcher Treibstoffe bezuschusst die FSG von nun an. Flüssiger Kraftstoff, aus erneuerbarem Strom erzeugt, kann schon heute im sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren hergestellt werden – bislang in geringem Umfang.

Mit Forschungsgeldern fördert die FSG darüber hinaus die Arbeit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Universität Ulm am elektrischen Fliegen. E-Passagierflugzeuge dürfen für ein Jahr kostenlos in Stuttgart starten und landen. Noch wird es einige Zeit dauern, bis diese Innovationen zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sind. Um für nichtfossiles Fliegen die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, bedarf es einer industriepolitischen Strategie. Sie müsste zum Beispiel darauf abzielen, dass ausreichende Mengen an alternativem Kerosin nachhaltig produziert werden.

Siehe auch: Bericht 2018 S. 10/11, 32 – 36, 54/55 sowie fairport-Programm