Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für Nachhaltigkeit werden offengelegt.

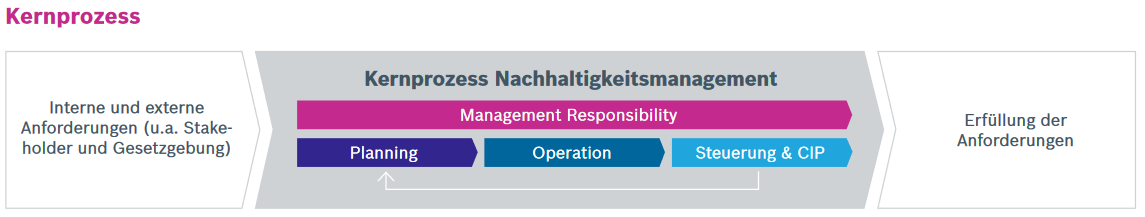

Nachhaltigkeit geht jeden an – und ist daher bei Bosch als zentrale Aufgabe definiert, an der die verschiedenen Unternehmensbereiche gemeinsam arbeiten. Ambitionierte Ziele und ein systematisches Nachhaltigkeitsmanagement liefern die Grundlage dafür. Die Inhalte und Aufgaben sowie das entsprechende Controlling sind bei Bosch fest in den Prozessen verankert. Klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege sichern dabei die Effizienz unseres Handelns.

Höchstes Fachgremium für Nachhaltigkeit ist der Steuerkreis Corporate Social Responsibility unter Leitung des Vorsitzenden der Geschäftsführung. Dem Gremium gehören ebenso der für Nachhaltigkeit zuständige Geschäftsführer an sowie die fachverantwortlichen Bereichsleiter, wie z. B. für Personal, Anlagen und Bauten, Umwelt, Kommunikation. Der Steuerkreis berät über die strategische Ausrichtung von Bosch in Sachen Nachhaltigkeit, während Zielvereinbarung und Management Review für alle nachhaltigkeitsbezogenen Themen durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung sowie den für Nachhaltigkeit zuständigen Geschäftsführer erfolgen.

Die strategische Ausrichtung in Sachen Nachhaltigkeit wird gemeinsam durch die Bereiche Kommunikation und Regierungsbeziehungen sowie EHS und Nachhaltigkeit entwickelt. Der inhaltliche Fokus des Bereichs Kommunikation und Regierungsbeziehungen liegt auf der Nachhaltigkeitskommunikation und dem Stakeholder Engagement. Der Bereich EHS und Nachhaltigkeit ist für das Nachhaltigkeitsmanagement zuständig. Dieses umfasst insbesondere die Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung, die Zielsetzung und -verfolgung sowie die Ausarbeitung und Begleitung von Programmen.

Verantwortlich für die weltweite Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie für die Kontrolle der jeweiligen Zielerreichung sind die Fachverantwortlichen in der zentrale und den Geschäftsbereichen. So folgen wir auch im Nachhaltigkeitsmanagement einer Struktur, die sich in anderen Bereichen bereits bewährt hat: Während Strategie und Rahmenbedingungen zentral festgelegt werden, fokussieren die Geschäftsbereiche auf die Einhaltung der Standards und Prozesse, bis hin zu deren Zertifizierung. Aufgabe der Mitarbeiter in den Regionen und an den weltweit über 400 Standorten von Bosch ist es dann, die jeweiligen Anforderungen vor Ort zu berücksichtigen und die Einhaltung der gesetzten Rahmenbedingungen sicherzustellen.