Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.

Auf Basis des Geschäftsmodells des HTGF liegt die Wertschöpfung im Erwerb, Management und in der Veräußerung von Beteiligungen. Am Anfang der nachhaltigen Wertschöpfungskette des HTGF stehen seine Fondsinvestor*innen, Lieferanten und Dienstleister. Der HTGF legt Wert auf Ressourcenschonung im Bürobetrieb, auf umweltfreundliche Wege zur Arbeit (Job-Ticket, E-Bikes, etc.), auf einen bewussten Umgang mit Dienstreisen einerseits und auf Gesundheitsmanagement und faire Bedingungen am Arbeitsplatz andererseits.

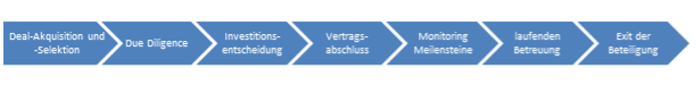

Für HTGFs Produktebene bzw. Investitionen in Portfoliounternehmen: Der HTGF erbringt als Investor den Hauptteil der Wertschöpfung selbst. Seine Ablauforganisation orientiert sich am Beteiligungsprozess und sieht wie folgt aus:

Der Beteiligungsprozess beginnt mit der Deal-Akquise und -Selektion sowie der Due Diligence, die zur Investitionsentscheidung führt. Nach dem Vertragsabschluss, der Überwachung von Meilensteinen und der laufenden Betreuung wird die Wertschöpfungskette des HTGF durch die Veräußerung der Beteiligung abgeschlossen. Die wesentlichen sozialen und ökologischen Herausforderungen werden ab HTGF IV im Auswahlprozess und der Due Diligence sowie in der laufenden Betreuung mit den Portfoliounternehmen besprochen und überwacht. Die meisten Start-ups haben in der Phase, in der der HTGF investiert, kurze Wertschöpfungsketten. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei HTGF durch ein negatives Screening weitgehend ausgeschlossen. Ab dem HTGF IV wird die ESG-Due Diligence an die Anforderungen der Offenlegungsverordnung angepasst und die Principal Adverse Impacts werden systematisch von der zuständigen Investmentmanager*in abgeprüft und dokumentiert. Anhand der Principal Adverse Impacts aus der Offenlegungsverordnung werden die wesentlichen Probleme im „sozialen/ethischen“ als auch im „ökologischen“ Bereich angegangen.