1. Strategische Analyse und Maßnahmen

de

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.

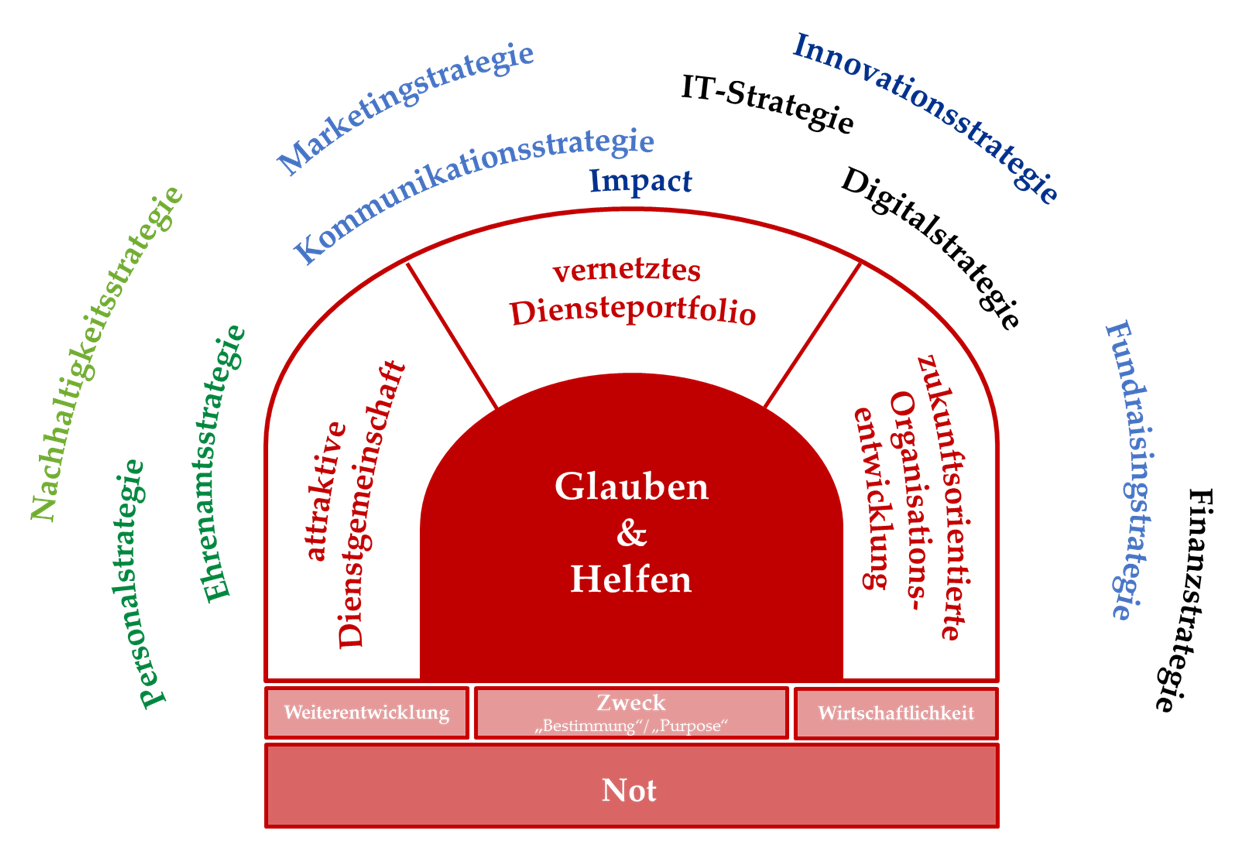

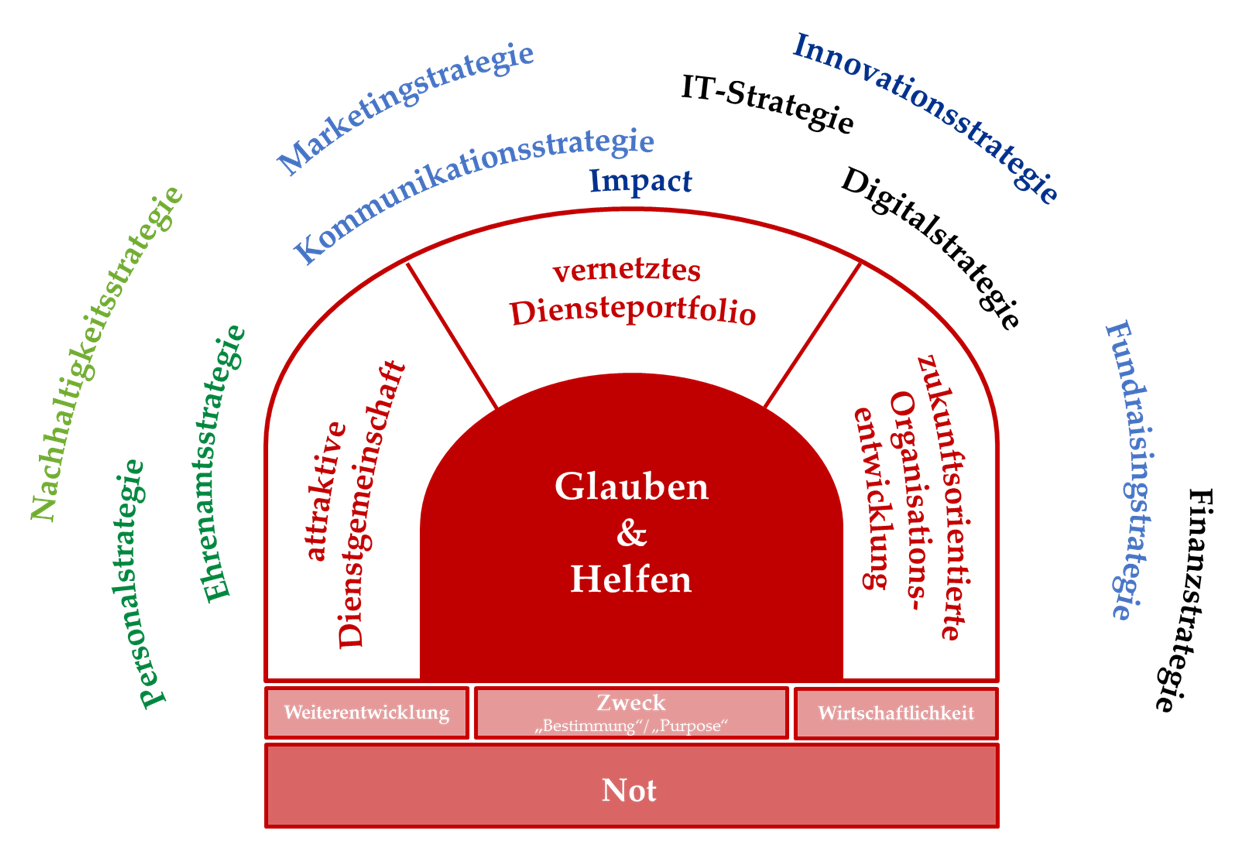

Nachhaltigkeitsstrategie Malteser heute für morgen Im Mai 2020 hat die Malteser Geschäftsleitung (als übergeordnetes Entscheidungsgremium von Malteser Hilfsdienst und Malteser Deutschland) für den Malteser Verbund die Nachhaltigkeitsstrategie Malteser heute für morgen verabschiedetet. Sie ist eine von unterschiedlichen Teilstrategien des Verbunds, die sich ergänzen und im Zusammenspiel als Gesamtstrategie der Malteser in Deutschland zu verstehen sind. Nachhaltigkeit ist damit eine von unterschiedlichen wichtigen Facetten im Wirken der Malteser, in dessen Zentrum die beiden Säulen „Glauben“ und „Helfen“ stehen.

Grafische Übersicht: Strategien im Malteser Verbund

Der Nachhaltigkeitsstrategie vorausgegangen ist ein strukturierter Prozess im Jahr 2019, in dem mithilfe der N-Kompass-Methodik und unter Einbezug von 27 Maltesern aus unterschiedlichen Funktionsbereichen und Hierarchieebenen mittels einer Wesentlichkeitsanalyse relevante Handlungsfelder in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Soziales, Ökologie und Ökonomie) ermittelt wurden. Für die so ermittelten Handlungsfelder hat ein internes Nachhaltigkeitskernteam, zu dem auch zwei Vorstandsmitglieder gehörten, mit Unterstützung einer Nachhaltigkeitsagentur in zwei Workshops Nachhaltigkeitsziele für die kommenden Jahre erarbeitet.

Fokusthemen

Auch wenn in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Soziales, Ökologie, Ökonomie) Ziele und Handlungsfelder bis 2025 formuliert sind (für alle Ziele und weitere Details siehe Kriterium 3), stehen die beiden ökologischen Ziele Klimafreundliche Entwicklung und Ressourcen schonen im Fokus der Nachhaltigkeitsstrategie. Schritt für Schritt sollen bis 2025 die folgenden Themen angegangen werden:

- Klimabilanz als Grundlage für Reduktion und Kompensation

- Emissionen durch Fuhrpark und Dienstreisen reduzieren

- Papierverbrauch reduzieren und Umstieg auf Recyclingpapier

- Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz

- Öko-faire Standards bei Lieferantenauswahl berücksichtigen

- Verpackung und Abfall reduzieren

- Wasserverbrauch reduzieren

Erste Schritte und relevante Standards

Ein erster Schritt und Grundlage für die klimafreundliche Entwicklung war die erste Malteser Klimabilanz, die 2020 über das Betriebsjahr 2019 erstellt wurde. Sie wurde gemäß des Greenhouse Gas Protocol erarbeitet und erfasst Scope 1, 2 und 3-Emissionen von vier unterschiedlichen Standorten, die exemplarisch für die Struktur des Malteser Hilfsdienst (MHD) stehen. Für die kommenden Jahre ist nicht nur die Fortführung der Bilanzierung dieser Beispielstandorte vorgesehen, sondern sukzessiv die flächendeckende Bilanzierung aller MHD-Standorte. Daneben ist die transparente Darstellung des Malteser Nachhaltigkeitsprozesses durch eine regelmäßige Berichterstattung gemäß den Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex geplant, wozu diese Erklärung den Auftakt macht.

2. Wesentlichkeit

de

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen

Als katholische Hilfsorganisation ist es das Anliegen des Malteser Hilfsdiensts (MHD), Bedürftige zu unterstützen und Leid zu lindern. Diesem Anspruch liegt ein Menschenbild zugrunde, dass in jeder Person Jesus Christus erkennt, weswegen jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder politischer Überzeugung, größtmögliche Wertschätzung verdient. Das beschränkt sich nicht nur auf die Menschen, für die der MHD sich einsetzt, sondern umfasst auch die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen. Insbesondere die soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist also eng verknüpft mit dem Selbstverständnis der Organisation. Das umfasst nicht nur die bestmögliche individuelle Versorgung der Menschen, sondern auch die Beteiligung aller Interessensgruppen im Nachhaltigkeitsprozess und die Bindung und Stärkung von Mitarbeitenden (zum Beispiel durch Familienfreundlichkeit, eine lebensphasenorientierte Personalpolitik sowie die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden).

Mit dem Verständnis, dass es nicht ausreicht, diesen sozialen Auftrag im Hier und Jetzt bestmöglich zu erfüllen, sondern dass auch wirtschaftliches Handeln notwendig ist, um diesem Auftrag zukünftig nachkommen zu können, ist auch die ökonomische Dimension im unternehmerischen Selbstverständnis des MHD verankert. Auch wenn es im Sinne der Gemeinnützigkeit nicht um das Erwirtschaften von Gewinnen geht, so sind doch der Ausbau von Diensten, die Entwicklung neuer Angebote und die haupt- und ehrenamtliche Personalentwicklung (auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der demographischen Entwicklung) Investitionen in die ökonomische Zukunftsfähigkeit des MHD.

Die ökologischen Auswirkungen, die das Wirken des MHD hat, sind erst in jüngster Zeit in den Fokus gerückt. Verbunden mit der ambulanten Arbeit am und für Menschen stechen vor allem die Umweltfolgen durch die große Fahrzeugflotte hervor. Dazu kommen zahlreiche Immobilien mit dem damit verbundenen Energieaufkommen, Reisetätigkeiten und Materialien aus Verwaltungstätigkeiten.

Chancen und Risiken

Diese Auswirkungen nicht kritisch zu reflektieren und anzugehen, widerspricht dem Selbstverständnis als verantwortungsvolle Organisation und schadet auch dem internen und externen Ansehen. Gepaart mit einem wachsenden gesellschaftlichen Bewusstsein wirkt sich das nicht nur bei der Bindung und Gewinnen von Mitarbeitenden und Mitgliedern aus, sondern beeinflusst auch die Akquise öffentlicher Mittel und Spendengelder, die neben den Gewinnen durch die sozialunternehmerischen Dienste die finanzielle Grundlage des Malteser Wirkens bilden.

Daneben möchte der MHD seine Chance als Multiplikator wahrnehmen, die er durch den Umgang mit täglich tausenden von Menschen hat. Deshalb sind neben konkreten Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks auch die Themen Sensibilisierung und Transparenz wesentliche Aspekte der Malteser Nachhaltigkeitsstrategie. Anderen einen Zugang zu Ansätzen der nachhaltigen Entwicklung zu ermöglichen, ist durch die Größe der Organisation eine besondere Chance.

3. Ziele

de

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Ziele im Bereich ökologische Nachhaltigkeit

Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UN rahmen das Wirken des Malteser Hilfsdiensts (MHD). Während jedoch für seinen sinnstiftenden Auftrag Hilfe für Bedürftige die SDGs 1 (Keine Armut) und 3 (Gesundheit und Wohlergehen) handlungsleitend sind, stehen in der ökologisch orientierten Nachhaltigkeitsstrategie die SDGs 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), 7 (Saubere Energie) und 12 (Nachhaltiger Konsum) im Vordergrund. Das zeigt sich in den ökologischen Zielen der Strategie bis 2025:

- Ö1: Wir erstellen eine verbundweite Klimabilanz als Grundlage für Reduktion und Kompensation hin zur Klimaneutralität.

Unterziele:

- Wir erstellen eine Klimabilanz für die Malteser Zentrale und Beispielstandorte des MHD.

- Wir ermitteln Reduktionspotenziale und legen Reduktionsziele fest.

- Wir implementieren den Messprozess und halten unseren Reduktionsstand nach.

- Wir weiten die Klimabilanzierung auf andere Unternehmensbereiche aus.

- Wir (teil-)kompensieren Emissionen.

- Ö2: Wir nutzen möglichst erneuerbare Energien und achten auf Energieeffizienz.

Unterziele:

- Wir prüfen die Energieeffizienzpotenziale der Energie-Audits.

- Wir bereiten die sukzessive Umstellung auf Ökostrom vor.

- Ö3: Wir reduzieren Emissionen bei Geschäftsreisen und Fuhrpark.

Unterziele:

- Wir erstellen eine Dienstreisebilanz.

- Wir fördern die Nutzung emissionsarmer Mobilitätsalternativen.

- Wir pilotieren die Elektrifizierung eines Teils der Flotte.

- Wir reduzieren die Reisenotwendigkeit, wo möglich.

- Ö4: Wir reduzieren den Papierverbrauch und nutzen Recyclingpapier.

Unterziele:

- Wir reduzieren unseren Papierverbrauch.

- Wir beginnen den Umstieg auf Recyclingpapier.

- Wir reduzieren eigene Printprodukte.

- Wir (teil-)kompensieren Druck und Versand.

Für die Jahre 2023 bis 2025 wurden weiterhin folgende ökologische Ziele festgelegt, deren Unterziele unter Beteiligung interessierter Mitarbeitender konkretisiert werden sollen:

- Ö5: Wir achten auf öko-faire Standards bei Lieferanten.

- Ö6: Wir optimieren und reduzieren Verpackung und Abfall.

- Ö7: Wir verringern unseren Wasserverbrauch.

Vor Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie gab es für ökologische Ziele, anders als für die Ziele der sozialen Nachhaltigkeit, keine strategische Verankerung. Deshalb legt die erarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie auf diese einen besonderen Fokus. Für die Initiierung und Steuerung der Umsetzung dieser Ziele wurde eine eigene Stelle geschaffen, die als Stabsstelle direkt an den Vorstand angebunden ist. Gemeinsam mit drei Mitgliedern der Malteser Geschäftsleitung (darunter zwei Vorstandsmitglieder des MHD) bildet sie den Steuerungskreis Nachhaltigkeit. Die Umsetzung der Ziele erfolgt durch unterschiedliche Fachabteilungen (z.B. Zentraler Einkauf, Fuhrparkmanagement, Immobilienmanagement).

Ziele im Bereich soziale Nachhaltigkeit:

Neben den genannten ökologischen Zielen umfasst die Nachhaltigkeitsstrategie auch Ziele im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Diese adressieren die SDGs 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 4 (Hochwertige Bildung) und 5 (Geschlechtergleichheit):

- S1: Wir werden zu einem familienfreundlichen Arbeitgeber.

- S2: Wir steigern Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung durch eine lebensphasenorientierte Personalpolitik.

- S3: Wir gewährleisten eine strukturierte Nachfolge für die Führungsebene.

- S4: Wir haben die Arbeitsplatzkultur, Mitarbeiterzufriedenheit und -gesundheit im Blick.

- S5: Wir unterstützen die Personalentwicklung unserer Ehrenamtlichen.

- S6: Wir fördern ehrenamtliche Führungskräfte.

Die Ziele S1 bis S4 sind Teil der Personalstrategie, deren Umsetzung die Abteilung Personalentwicklung unter dem Personalvorstand verantwortet. Die Ziele S5 und S6 sind Teil der Ehrenamtsstrategie, deren Umsetzung die Abteilung Verbandsentwicklung verantwortet.

Ziele im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement:

Daneben beinhaltet die Nachhaltigkeitsstrategie Ziele für die Ausgestaltung des Prozesses, welche auf Sensibilisierung und Beteiligung abzielen:

- NH1: Wir kommunizieren transparent über unsere Nachhaltigkeitsziele, Maßnahmen und Ergebnisse.

Unterziele:

- Wir informieren unsere Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Förderer über unsere Nachhaltigkeitsziele.

- Wir berichten über Meilensteine im Nachhaltigkeitsprozess.

- Wir veröffentlichen einen Nachhaltigkeitsbericht zu den Zielen und Fortschritten, der die Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex entspricht.

- NH2: Wir beteiligen unsere Interessensgruppen im Nachhaltigkeitsprozess.

Unterziele:

- Wir treten in Austausch mit Mitarbeitenden zu unseren Nachhaltigkeitszielen und bieten Beteiligungsformate an, bei denen Interessierte ihre Ideen zur Programmausgestaltung einbringen können.

- Wir integrieren Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen in die Ausgestaltung des Programms.

- Wir veranstalten Sensibilisierungsaktionen zu Themen der ökologischen Nachhaltigkeit.

- Wir befähigen Führungskräfte, ihre Mitarbeitenden durch die nachhaltige Transformation zu begleiten.

Auch die Umsetzung dieser Ziele wird durch den Steuerungskreis Nachhaltigkeit angestoßen, die Umsetzung erfolgt maßgeblich durch die geschaffene Stelle Nachhaltigkeitsmanagement.

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

de

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden.

Die soziale Nachhaltigkeit ist von wesentlicher Bedeutung in der Wertschöpfungskette des Malteser Hilfsdiensts (MHD), da sein Wirken als Hilfsorganisation darauf ausgerichtet ist, die Lebenssituation seiner Klient:innen zu verbessern. Daher bilden die Menschen, die wir mit unseren Hilfeleistungen unterstützen, das Ende unserer Wertschöpfungskette, während die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden die relevantesten Ressourcen in der Wertschöpfungskette sind: Von ihnen hängt maßgeblich ab, dass der MHD seinen Auftrag erfüllen kann.

Die Wertschöpfungskette beginnt jedoch bereits bei der Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Mittel für diese Hilfeleistung, wozu zum Beispiel Immobilien und Fahrzeuge, aber auch IT und Materialeinkauf zählen. Im Jahr 2019 gab es für diese Ebene der Mittelbereitstellung noch keine übergreifenden Beschaffungsvorgaben mit Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit; der Einkauf von beispielsweise fair gehandeltem Kaffee oder Recyclingpapier oblag den Verantwortlichen auf Standortebene. Seit 2020 und mit Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie gibt es in diesem Bereich übergreifende Ziele und Verantwortlichkeiten, die zum Beispiel den Umstieg auf Ökostrom und Recyclingpapier vorbereiten.

Insbesondere die vielen Dienstwege, die im Rahmen der Hilfeleistung anfallen, sind ein ökologisches Problem. Mitarbeitende im Fahrdienst werden zu ressourcensparendem Fahrverhalten angehalten und dazu geschult. Im Jahr 2021 werden erste Fuhrparkeinheiten auf E-Mobilität umgestellt. Auch werden alternative Mobilitätsformen erprobt, wie zum Beispiel der Umstieg einer Pflegedienststelle von Verbrennungsfahrzeugen auf Fahrräder im Herbst 2020. Bei individuellen Dienstreisen sollen alle Mitarbeitenden nach der Überarbeitung der Dienstreiserichtlinie 2021 dazu aufgerufen werden, der Bahn (soweit es die Anbindung erlaubt) den Vorzug zu geben. Mitarbeitenden, die regelmäßig im Dienst reisen, stellt der MHD bereits seit mehreren Jahren eine Bahncard zur Verfügung, die auch privat genutzt werden kann. Innerdeutsche Flugreisen soll es zukünftig nur noch in Ausnahmefällen geben. Für den Weg zur Arbeit gibt es aufgrund der bundesweiten Aufstellung und der unterschiedlichen Verkehrssysteme und ÖPNV-Abdeckungen bisher keine flächendeckende Unterstützung von alternativen Mobilitätsformen; an manchen Standorten, wie beispielsweise der Zentrale in Köln, kann über den MHD jedoch vergünstigt ein Jobticket erworben werden.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 1 bis 4

de