Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Die kommunale Wohnungswirtschaft hat mannigfaltige Auswirkungen auf und vielfältige Einflüsse durch Themenfelder der Nachhaltigkeit. Sie stellt einen wichtigen sozialen Baustein dar, indem Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Dies insbesondere, da die angesprochene Bevölkerungsschicht meist breiter ist als bei Unternehmen der freien Wirtschaft, was eine genaue Abwägung von Wohnungsangebot, Mietpreisen und Belegungsmanagement erfordert. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Karlsruhe sind wir sowohl an der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum als auch an der Stadtentwicklung wesentlich beteiligt. Als größtem Vermieter der Stadt Karlsruhe stehen der Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Bestands im Fokus. Bei der Finanzierung unserer Tätigkeiten können wir in der Wohnungswirtschaft auf zahlreiche Fördermittel von Bund, Ländern und Stadt zurückgreifen. Die Wohnungswirtschaft ist aber auch ein großer Ressourcennutzer. Immobilien binden über einen langen Zeitraum große Mengen an Rohstoffen/Flächen und setzen diese bei Abrissaktivitäten wieder frei. Eine sorgsame Betrachtung der Stoffströme ist daher wichtig. Während der Lebenszeit ist das Thema Energieverbrauch/-erzeugung von großer Bedeutung, da dadurch hohe klimarelevante Emissionen freigesetzt werden, aber auch Themen wie Abfall- oder Wassermanagement.

2) Wesentliche positive und negative Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit

Im Rahmen der Wertschöpfung haben die Unternehmenstätigkeiten negative, aber auch positive Auswirkungen auf verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Der Verbrauch von Ressourcen, Flächenversiegelung, CO2-Emissionen (Strom, Wärme, Dienstfahrten, …), sowie Abfall sind negative Auswirkungen auf ökologische Aspekte. Ergänzungsbebauung und die damit einhergehenden diffusen Ängste bezüglich steigender Mieten und Wohnungsverlust stellen negative Auswirkungen auf die Gesellschaft dar, die von uns aber durch entsprechendes Management, umsichtige Planung und Mietpreisstrategie sowie gute Kommunikation aufgefangen werden. Dazu gehören Beratungsangebote zu Wohngeld, Förderungen und angepasste Miethöhen. Eine nicht optimale Bewirtschaftung könnte sich ökonomisch negativ äußern.

Positive ökologische Auswirkungen ergeben sich durch doppelte Innenentwicklung1/ausgewogenes Flächenmanagement, die Auswahl an Baumaterialien, Mobilitätskonzepte, gezieltes Energiemanagement sowie das große Potential an CO2-Einsparungen. Gesellschaftlich positive Auswirkungen haben das Quartiersmanagement (Entgegenwirken von Segregation, aktive Durchmischung, Bereitstellung von Infrastruktur, …), die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, Chancengerechtigkeit/Gleichberechtigung, Antidiskriminierung, soziale Projekte und Kooperationen sowie die Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen (als Arbeit- und Auftraggeber). Positive ökonomische Auswirkungen ergeben sich durch eine gute Auslastung/Bewirtschaftung unseres Bestands, ebenfalls durch die Bereitstellung von Arbeitsplätzen sowie bezahlbare Mieten.

3)Chancen und Risiken

Aufbauend darauf lassen sich Chancen und Risiken für die VOLKSWOHNUNG ableiten. Die Zerstörung von Natur-/Lebensräumen stellt ein ökologisches Risiko dar. Gesellschaftlich lassen sich steigende Mieten, Klimafolgen (Hitzesommer), soziale Brennpunkte, schlechtes Image und politische Einflussnahme als Risiken identifizieren. Ökonomische Risiken stellen Fachkräftemangel, Preisentwicklungen am Markt und die große Produktlebenszeit von Wohnraum dar, wodurch eine große Planungsunsicherheit hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs resultiert.

Es ergeben sich jedoch auch zahlreiche Chancen. Durch innovative Ansätze in der Produktgestaltung - beispielsweise der Reduzierung der individuellen Wohnfläche (kompaktere Grundrisse) in Kombination mit größeren Gemeinschaftsflächen, ökologische Baumaterialien und Recycling sowie gezieltes Flächenmanagement - lassen sich ökologische Vorteile erzielen. Wir versuchen, diese Chancen bereits in einzelnen Projekten wie Senioren-WGs und Holzbauten zu nutzen. Diese Themen werden zukünftig verstärkt evaluiert. Unsere Sanierungsprojekte führen für unsere Mieterinnen und Mieter zu einer Erhöhung des Wohnstandards; wir beraten hier umfassend, um eine wirtschaftliche Schlechterstellung zu vermeiden.

Durch die Produktgestaltung (flexible/bedarfsneutrale/anpassbare Strukturen, Barrierefreiheit, …) lassen sich auch gesellschaftliche Chancen erzielen. Als verlässlicher Partner in der TechnologieRegion Karlsruhe (Stadtentwicklung, Sponsor, Kooperationspartner, s. Kriterium 18), eine gezielte und verlässliche Information unserer Mieterinnen und Mieter bei Bau- und Sanierungsprojekten und die Sicherstellung von Chancengerechtigkeit bei der Wohnungsvergabe können weitere Chancen ergriffen werden. Die größte Chance mit der größten Hebelwirkung wird im Wertschöpfungsschritt „Planung“ realisiert, indem wir komplexe Aufgaben durch eine integrierte Planung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Gesellschaft, Natur und Ökonomie lösen. Durch serielles Bauen und eine Senkung der Baukosten, aber auch durch die Senkung der Mietnebenkosten, können ökonomische Chancen verwirklicht werden. Spannungsfelder existieren hier allerdings durch steigende Bauanforderungen und Kosten für energetische Sanierungen. Für diese Themenbereiche erarbeiten wir aktuell gezielt Konzepte, die dann in die Strategie implementiert werden.

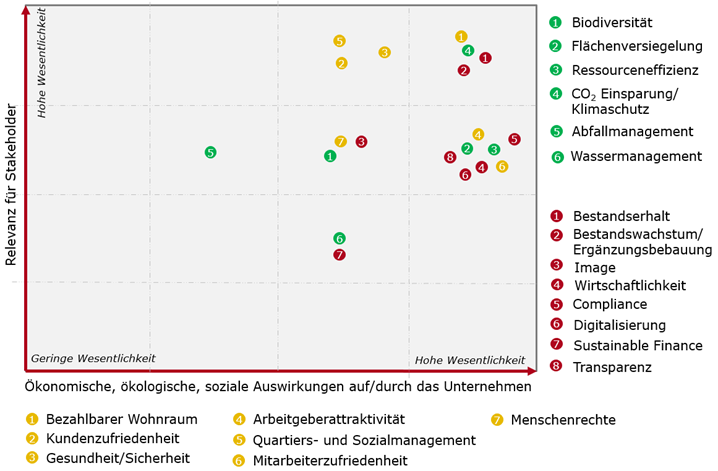

Analyse der wesentlichen Themen der VOLKSWOHNUNG

Insgesamt hat die VOLKSWOHNUNG im Rahmen ihrer Wesentlichkeitsanalyse folgende Themen ermittelt, die es im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements zu bearbeiten gilt. Die Wesentlichkeitsanalyse wurde auf Basis von Studienergebnissen, Stakeholderanalysen, Arbeitsgruppen und Branchen-Benchmarks durchgeführt. Wesentliche ökologische Themen:

- CO2 Einsparung/ Klimaschutz (hoch)

- Flächenversiegelung (hoch)

- Ressourceneffizienz (mittel)

- Biodiversität (mittel)

- Abfallmanagement (mittel)

- Wassermanagement (mittel)

- Bezahlbarer Wohnraum (hoch)

- Gesundheit/ Sicherheit (hoch)

- Quartiers- und Sozialmanagement (hoch)

- Arbeitgeberattraktivität (hoch)

- Kundenzufriedenheit (hoch)

- Mitarbeiterzufriedenheit (hoch)

- Menschenrechte (mittel)

- Bestandserhalt (hoch)

- Bestandswachstum/ Nachverdichtung (hoch)

- Compliance (hoch)

- Ertrag (hoch)

- Transparenz (hoch)

- Image (mittel)

- Digitalisierung (mittel)

- Sustainable Finance (mittel)

1 Bei der doppelten Innenentwicklung wird sowohl die bauliche Dichte als auch die Erhaltung, Weiterentwicklung und Qualifizierung des urbanen Grüns betrachtet