Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

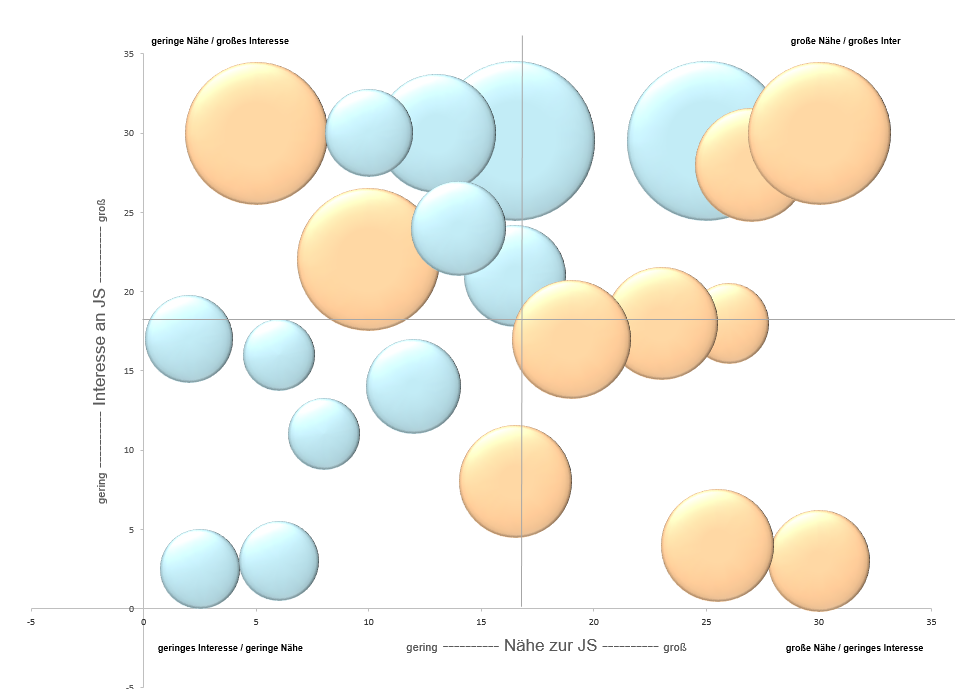

Um einen Überblick über die Anspruchsgruppen der Joseph-Stiftung zu bekommen, wurde eine Matrix (Koordinatensystem) mit den Kriterien "Nähe zur JS" (X-Achse) sowie "Interesse an der JS" (Y-Achse) erstellt. So konnten die einzelnen Organisationen kategorisiert werden.

2. Stakeholder mit einem großen Einfluss - erkenntlich an der Größe des Bubbles - werden im Kommunikationsaustausch priorisiert / Projekte mit einbezogen.

Ein Beispiel hierfür ist die Oberste Baubehörde immer auf dem Laufenden zu halten, wenn es

um den öffentlich geförderten Wohnungsbau geht.

3. Mit Stakeholder im Kontakt/Dialog bleiben: Durch die Sortierung der Stakeholder lassen sich unterschiedliche Zielsetzung in der Kommunikation festlegen.

Der Dialog mit den unterschiedlichen Stakeholdern wird über Gremienarbeit, Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit, in Projekten, im täglichen Kundenkontakt und bei vielen anderen Gelegenheiten gesucht und geführt. Ein Einfluss auf die weiteren Prozesse nehmen die Erkenntnisse über die Geschäftsleitungsrunde.

Unsere Stakeholdergruppen sind u.a.:

Behörden- und Ministerien, Caritas, Erzbischof, EU, Fremdkaptialgeber, Führungskräfte, GdW, Geschäftspartner, Handwerker, Kirchenstiftungen, Kommunen, Landes- und Bundespolitik, Lieferanten, Mieter, Mietarbeiter, Ordinariat, Presse, Stiftungsrat, Tochtergesellschaften, VdW, WEG